危険物取扱者資格を取りたいと思ってはいるものの、

「何から始めればいいのか分からない」と感じていませんか?

- どのくらい勉強すれば合格できるのかイメージできない

- 教材が多すぎて、何を選べばいいのか迷ってしまう

- できればスマホだけで、スキマ時間に効率よく勉強したい

- 勉強を始めても、途中でモチベーションが続かなくなりそう

危険物取扱者は、建築士や電気主任技術者ほど難関な資格ではありません。

しかし、危険物の性質や指定数量など、聞き慣れない用語の暗記が多く、初学者がつまずきやすい資格でもあります。

やみくもに勉強を始めると、「思ったより進まない」「覚えられない」と挫折してしまう人も少なくありません。

そこで本記事では、危険物取扱者資格の取得を目指す方に向けて、無理なく・無駄なく・最短で合格を狙う勉強方法と、初心者でも取り組みやすいおすすめ教材をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、

「何を」「どの順番で」「どれくらい勉強すればいいのか」が明確になり、合格までの道筋を具体的に描けるようになります。

危険物取扱者資格は、社内評価や転職での強みになるだけでなく、日常業務における安全意識や危険予知能力を高める実務に直結する資格です。

遠回りせず、最短ルートで合格を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

危険物取扱者の試験概要

試験科目・内容

試験科目は「危険物に関する法令」「物理学及び化学」「危険物の性質並びに火災予防及び消火の方法」からなります。

| 試験科目 | 内容 | 学習のポイント |

|---|---|---|

| 危険物に関する法令 | 危険物に関して消防法で定められた法令や、危険物取扱者の免状などについて出題される。 | 指定数量や貯蔵・取扱方法など、危険物の性質との関連性を意識しながら覚えていくと効率よく暗記できる |

| 物理学及び化学 | 物質の性質や反応について。物理・化学の基礎知識が問われる。中学〜高校レベルの物理化学の知識が求められる。 | 計算問題も多く出題されるため、時間配分を意識しながら問題を解く練習をする。 |

| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 各危険物の特徴や取扱方法、消火方法について出題される。 | 各危険物の性質を暗記する必要がある。どこが似ていてどこが違うのかを意識すると効率よく覚えられる。 |

出題される問題数は以下の通りです。

| 種類 | 試験科目 | 問題数 |

|---|---|---|

| 甲種 | 危険物に関する法令 | 15 |

| 物理学及び化学 | 10 | |

| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 20 | |

| 乙種 | 危険物に関する法令 | 15 |

| 基礎的な物理学及び化学 | 10 | |

| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10 | |

| 丙種 | 危険物に関する法令 | 10 |

| 燃焼及び消火に関する基礎知識 | 5 | |

| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10 |

甲種はすべての危険物を取り扱うため、「危険物の性質並びに火災予防及び消火の方法」の問題数が多くなっています。

合格するには各科目で60%以上の正答が必要

危険物試験は3科目あり、3科目とも60%以上正解する必要があります。1科目でも60%未満だと、他の2科目が満点でも不合格となるので、全科目まんべんなく学習が必要になります。

危険物取扱者 合格に必要な勉強時間は?

標準的な学習時間は次の通りです。

| 種別 | 勉強時間の目安 | 難易度 | 想定受験者 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 甲種 | 100〜150時間 | ★★★ | 理系出身者、設備・化学プラント系 | 毎日2時間✕2〜3ヶ月 |

| 乙種 | 30〜60時間 | ★★ | 社会人 | 毎日1時間✕1〜2ヶ月 |

| 丙種 | 10〜20時間 | ★ | 初学者、学生、ガソリンスタンド関係者 | 短期集中(1〜2習慣)で合格可能 |

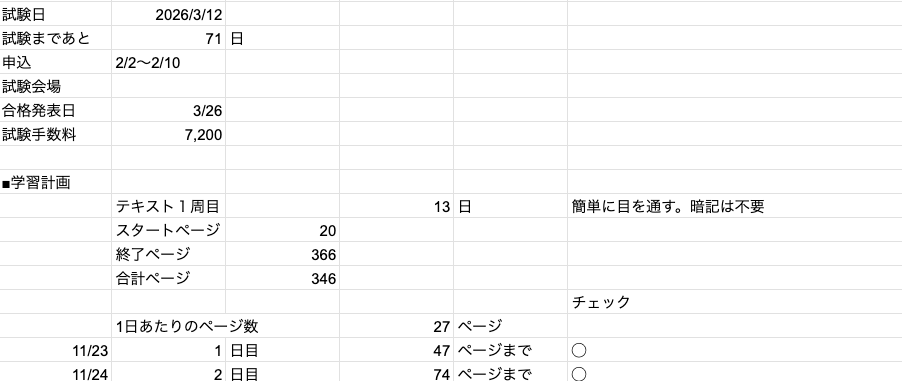

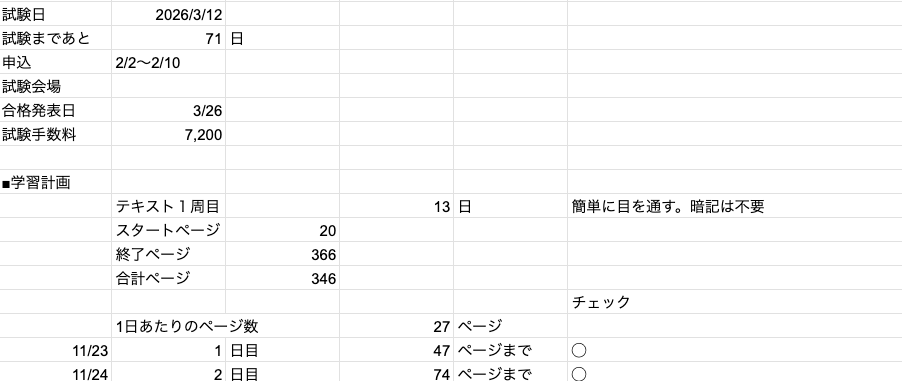

学習スケジュールをたてよう

まずは試験日から逆算して学習スケジュールを立てます。

試験は割と開催されているので、余裕を見て3ヶ月以上あとの試験日を選ぶようにします。

各地の試験日程は消防試験研究センターのHPから確認できます。

スプレッドシートなどに簡単にまとめて管理します。

最短で危険物取扱者に合格できる勉強方法

資格の勉強方法には完全独学で行う場合とオンラインの通信講座を利用する方法があります。どちらの場合にも共通して言えることですが、テキストを読んでいるだけでは合格できません。

合格するには過去問を繰り返し解くことが必要です。直近5年分を最低3回は繰り返し解くようにします。

試験問題は過去に出題された内容から出題されますので、何度も繰り返し解くことで,

「あー、はいはい、またこの問題ね」

という感覚が掴めるようになります。そこまでもっていければ合格したのも同然です。

ただし、いきなり過去問は解けないのでまずはテキストを「立ち止まらずに」1回流し読みします。

この時わからない、理解できないポイントが出てくると思いますが立ち止まらずに読み進めましょう。この1回目のテキストを読む目的は、学習内容の大枠を掴むことです。

「こんな内容を勉強していくのねー」ぐらいの感覚でどんどん読み進めましょう。

1回目のテキスト通読が終わったら、2回目は内容を理解しながら進めます。この時に単元ごとに関連する問題を解いてインプットとアウトプットを同時に行い、知識の定着を図ります。

2回目は理解しながら進めるため、1回目よりスピードが落ちるのは仕方がないことです。ただし、どうしても理解できない部分については飛ばすようにします。時間を決めて、あと10分読んでわからなければ次に進むといったスタンスで取り組みましょう。

2回目のテキストが終わったら、いよいよ過去問を解いていきます。本番と同じように時間を計って取り組みます。間違えたところ、わからなかったところは解説を読み、テキストに戻って関連する知識を確認します。

これを5年分、3周繰り返せば合格圏の実力がついているはずです。

1周目、2周目と繰り返す内に「なんか行けそうだ」といった手応えを感じてくると思います。

おすすめのテキスト・問題集

独学する場合のおすすめ教材を紹介します。

けみちるチャンネルの甲種・乙種危険物取扱者 テキスト&問題集(「けみちる本」)

このテキストは教育系人気YouTuberのけみさんの危険物講義動画をもとに作られたものです。テキストはフルカラーで、語呂合わせや暗記のポイントなど非常にわかりやすく作られています。

合格に直結する勉強方法にマッチした作りになっていますので、まだテキストを持っていない人はまずこの本からスタートすることをおすすめします。

過去問題集

「けみちる本」にも問題や模擬試験問題が収録されていますが、過去問を繰り返し解く場合にはこちらの過去問題集がおすすめです。この過去問を解いて、「けみちる本」で周辺知識を含めて抑えるといった使い方がベストです。

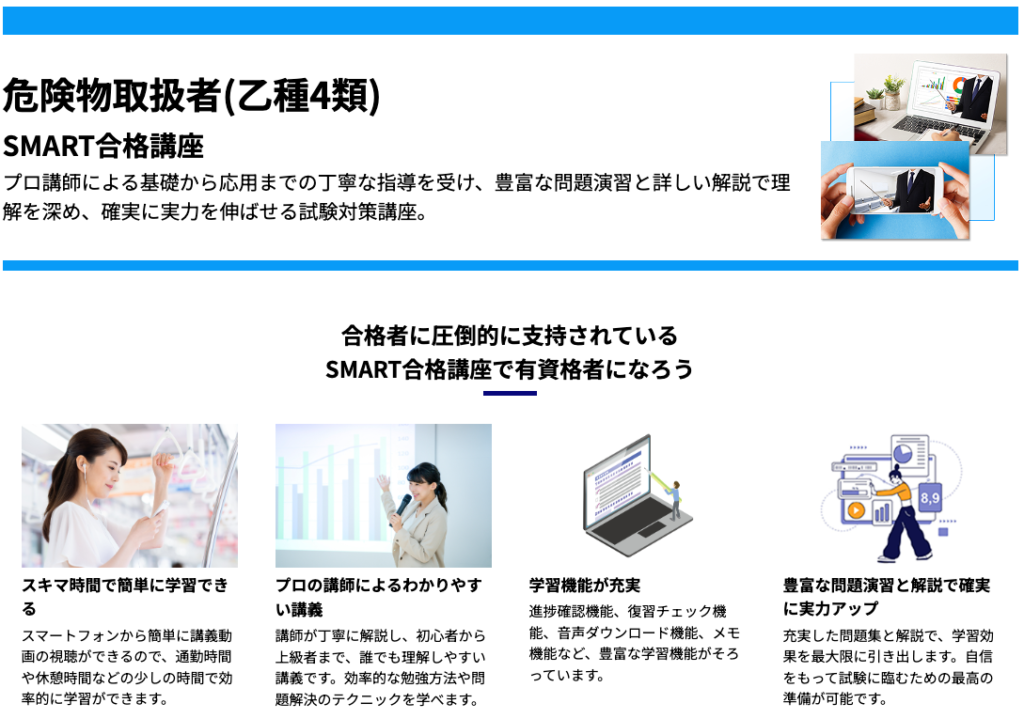

おすすめのオンライン通信講座

忙しくなかなか机に座って勉強する時間がとれない、そんな人にはオンライン通信講座がおすすめです。

テキスト・問題集・講義動画が全てスマホ1台で完結するため、移動時間などのスキマ時間を利用して効率的に学習を進めることができます。

おすすめは、SMART合格講座と、オンスクのオンライン通信講座です。

SMART合格講座は、プロ講師による動画講義と一問一答形式の答練(問題集)で構成されたオンライン講座です。

講義は1単元あたり5〜15分の短時間設計のため、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を有効活用できます。

動画と同じ画面上にテキストが表示されるため、「見る・読む」を同時に行える効率的な学習環境が整っています。

さらに、復習チェック機能・メモ機能・学習進捗管理・音声データのダウンロードなど、継続学習を支える機能も充実しています。

料金は買い切りで7,700円と手頃で、動画は3年間視聴可能。コストを抑えつつ、長期間じっくり学習したい人に向いている講座です。

\ いますぐ講義を見る(申込はこちら)/

3年間視聴OK・復習機能・進捗管理つきで安心して学べる

オンスクの危険物乙4講座は、動画講義・練習問題・ダウンロード教材がセットになったオンライン通信講座です。学習の進捗管理はすべてWEB上で完結し、スマホだけでも学習できるため、通勤時間などのスキマ時間を有効活用できます。

講義動画は、年間100日以上講義を行っているプロ講師が担当しており、初学者でも理解しやすい内容になっています。練習問題は過去問を徹底分析したオリジナル問題で、講義動画と連動しているため、視聴後すぐに問題演習へ進める効率的な学習設計です。

料金プランは月額プランと一括プランの2種類があります。

月額プランには「ウケホーダイライト」と「ウケホーダイスタンダード」があり、両者の違いは教材・音声ファイルのダウンロード可否や、問題演習の復習機能の有無などです。

「ウケホーダイ」を利用すれば、危険物乙4に限らず、全72資格の講座を受講可能です。一方、一括プランの内容はウケホーダイスタンダードと同等で、6・9・12か月パックから学習期間を選べるため、月額プランよりも割安に利用できます。

資格の学校TACの関連会社という事で安心感もあって申し込みをしました。講義内容も分りやすいですし、問題も実際のテストで似たような問題が多く出たので助かりました。おかげで無事、危険物乙4の資格を取得できました。

スマホで見る事ができる危険物乙4の映像教材を探している時にたまたま見つけたのがオンスクです。問題が解ける機能も付いていて、月額980円(税込1,078円)は安いと思います。

速読講座やボールペン字講座など、色々なコンテンツが揃っています。

勉強に疲れたら、休憩替わりに他の動画を見て楽しんでいます。

\ スマホだけで今日から始められます/

独学で迷うより、正しい順番で効率よく

オンライン講座はこんな人に向いている

本気で乙4を取りたい人、1年では合格する自信のない人 ▶ SMART合格講座

\ いますぐ講義を見る(申込はこちら)/

3年間視聴OK・復習機能・進捗管理つきで安心して学べる

ちょっと試してみたい人、他の資格講座も見てみたい人 ▶ 月額サブスクのオンライン通信講座

\ スマホだけで今日から始められます/

独学で迷うより、正しい順番で効率よく

暗記のコツ・効率的な学習方法

危険物試験には理解していれば解ける問題と、暗記していなければ解けない問題があります。

特に「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」の部分については各危険物の性質や指定数量など暗記が必要な内容が多い上に、馴染みのない物質のためイメージがつかず覚えるのにも一苦労です。

ただ闇雲に紙に書いて覚えるという方法では非効率ですし、すぐに忘れてしまいがちです。

ポイントは「全てに共通する性質」、「大部分に共通する性質」、「例外」を意識することです。

例えば、第1類の危険物であれば「不燃性の個体」であるということが「全てに共通する性質」になります。

一方で水に溶けるという性質は「大部分に共通する性質」ですが、「例外」として過酸化マグネシウムは水に溶けないといった具合に覚えていくのがコツです。

モチベーションを保つコツ

資格試験は己との戦いです。毎日2時間勉強すると決めてもそれを継続することはなかなか難しいもの。

一度継続が途切れてしまうと、そこからやる気を戻すのが難しかったりするので、できないときは10分でもいいので学習を継続することがモチベーションを保つポイント。

おすすめは出勤前の早朝時間を利用することです。

夜は本業で疲れていたり、急な飲み会が入ったりとスケジュールが乱れがち。

その点早朝であれば、頭もスッキリした状態で誰にも邪魔をされずに学習することができます。

1日の始まりにその日のノルマを達成することで、軽い優越感に浸りながら1日をスタートすることができます。

まとめ

危険物取扱者資格の勉強方法、おすすめの教材について解説しました。

危険物取扱者は特別難しい資格ではありませんが、取得することでキャリアアップ、資格手当がもらえたりとコスパの良い資格です。

ある程度机に向かう時間が取れる人は完全独学での取得も可能ですが、より効率的にスキマ時間も活用して学習をすすめたいという人にはオンライン通信講座の併用がおすすめです。

\ いますぐ講義を見る(申込はこちら)/

3年間視聴OK・復習機能・進捗管理つきで安心して学べる

\ スマホだけで今日から始められます/

独学で迷うより、正しい順番で効率よく

よくある質問

- 危険物取扱者の勉強は独学でも合格できますか?

-

はい、独学でも十分に合格可能です。特に丙種は、参考書1冊+過去問演習を中心に対策すれば合格を狙えます。

- 危険物乙4に合格するにはどれくらい勉強時間が必要ですか?

-

一般的には30〜60時間程度が目安です。

毎日1時間勉強すれば、1〜2か月で合格レベルに到達できます。理系出身や実務経験がある場合は、より短期間での合格も可能です。

- 危険物の勉強は何から始めるのが効率的ですか?

-

最初に試験科目(法令・物理化学・危険物の性質)を把握し、その後すぐに過去問に触れるのがおすすめです。

「理解 → 演習 → 間違い直し」を繰り返すことで、効率よく得点力が身につきます。

- 文系・理系で勉強の難易度は変わりますか?

-

乙種・丙種であれば、文系でも問題ありません。

計算問題は基礎レベルが中心なので、公式を覚えてパターン練習をすれば対応できます。甲種の場合は、理系知識があるほうが有利です。

- 危険物の勉強でつまずきやすいポイントはどこですか?

-

多くの人がつまずくのは、物理・化学の計算問題と法令の細かい数字の暗記です。

苦手分野は完璧を目指さず、「確実に取れる問題を落とさない」意識が重要です。

- 危険物の勉強はスマホだけでもできますか?

-

はい、可能です。

最近は、動画講義・一問一答・過去問演習がスマホで完結する教材も多く、通勤時間や休憩時間を使って効率的に学習できます。

- 危険物取扱者はどの種類から受けるのがおすすめですか?

-

多くの人には、乙種4類がおすすめです。

実務での需要が高く、求人でも評価されやすいため、コスパの良い資格といえます。短期間で取りたい場合は丙種から始めるのも一つの方法です。

- 危険物取扱者を取ると仕事や転職に役立ちますか?

-

はい、役立ちます。

ガソリンスタンド、工場、ビルメンテナンス、設備管理など、幅広い職種で評価されやすい国家資格です。特に乙種4類は実務との相性が良く、転職時のアピール材料になります。

コメント