空冷モジュールチラーの選定が必要になった。。。

けれども中央熱源は初めてでどのような手順で選定すればよいかわからない。。。

最近はビルマルしか設計したことがない人も多く、なかなか周囲にも聞けなかったりしますよね。

書籍を読んでも空冷モジュールチラーに特化した書き方にはなっておらず、よくわからない。

そこでこの記事では、空冷モジュールチラーと冷温水ポンプの選定方法に絞って極力単純化して、選定の基本的な概念をわかりやすく解説します。

この記事の執筆にあたり、以下の書籍・資料を参考にしています。

- 空気調和設備計画設計の実務の知識

- 建築設備の実務設計ガイド 中規模オフィスビル編

- 東芝キヤリア空冷ヒートポンプモジュールチラー 設計・工事資料

注意)実際の機器選定では配管熱損失や経年劣化などの補正係数をかけて選定しますが、説明をわかりやすくするためそれらの補正は一切省略して解説しています。

それではさっそく見て行きましょう。

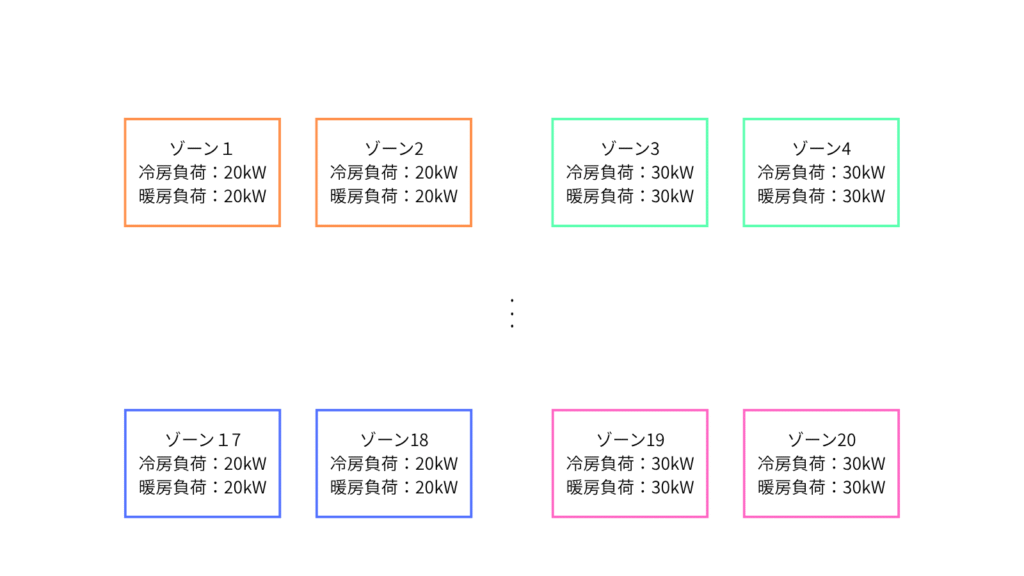

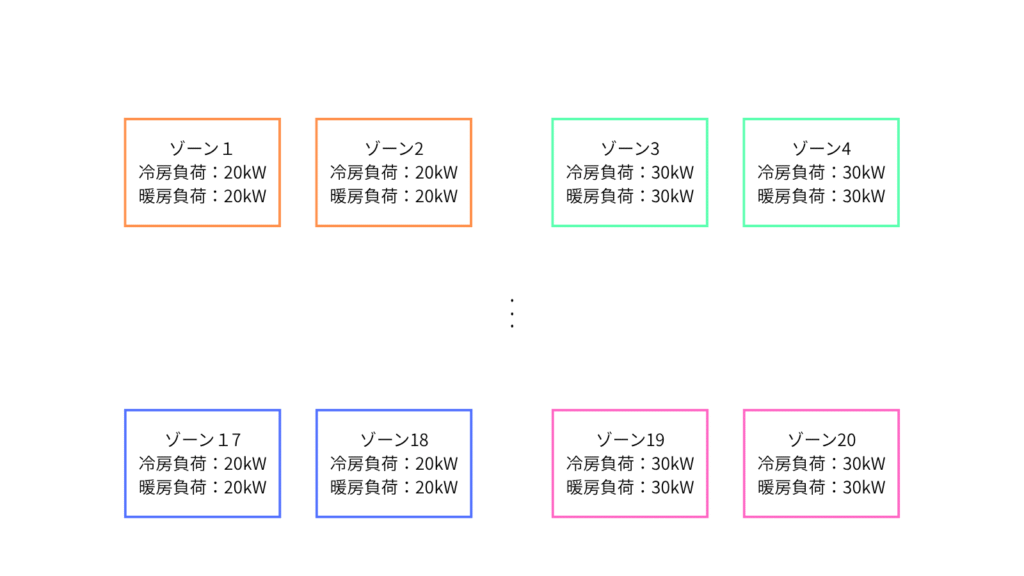

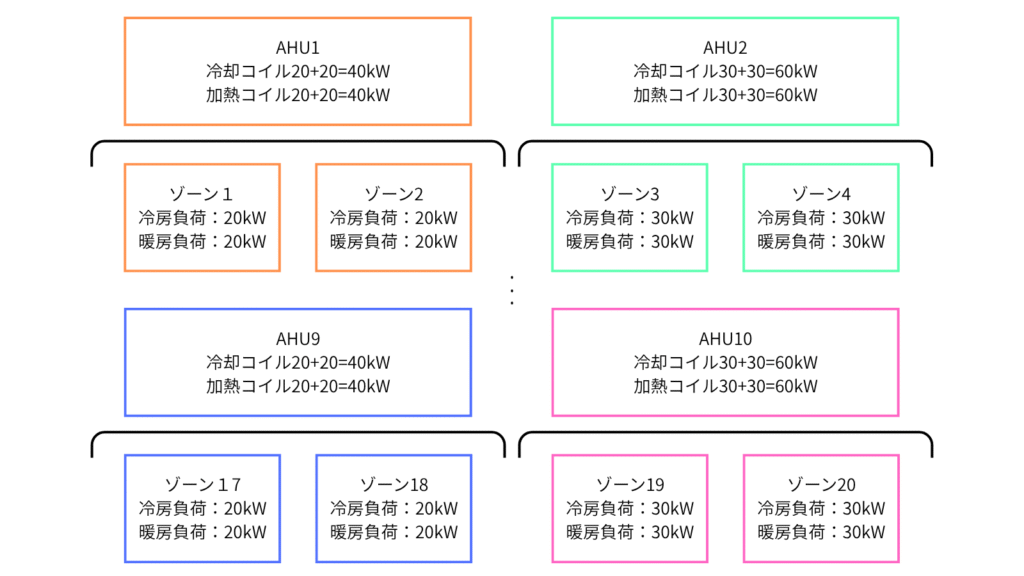

STEP1 空調ゾーンごとの負荷計算を行う

まずは各ゾーンごとに空調負荷計算を行い、それぞれの冷房・暖房負荷を算定しておきます。

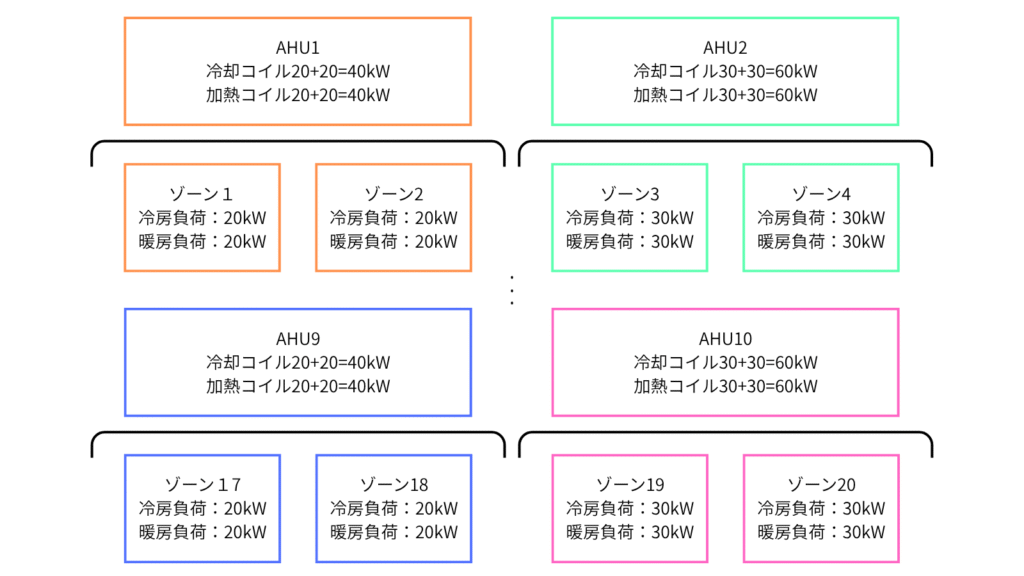

STEP2 各空調ゾーンをグルーピングし、空調機のコイル能力を決定する

各空調ゾーンをグルーピングし、各空調機がどのゾーンを受け持つかを決定します。

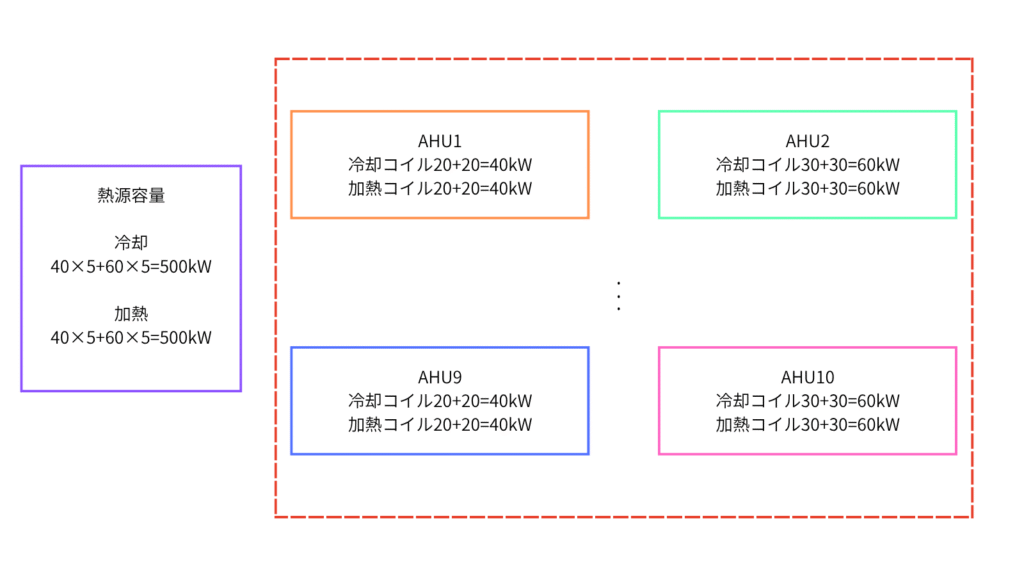

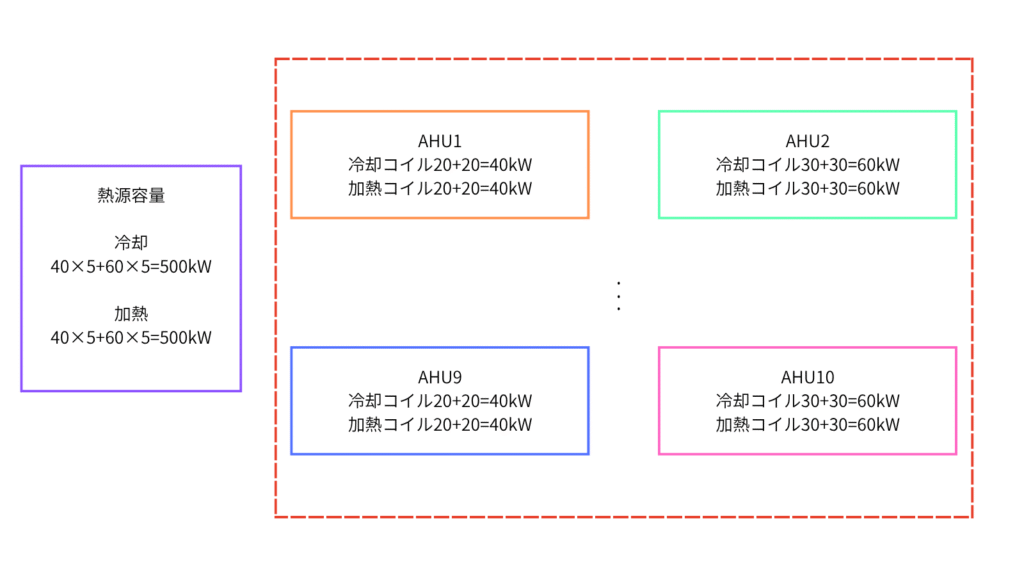

STEP3 各空調機のコイル能力を合計し、熱源容量を決定する

各空調機のコイル能力を合計し、熱源容量を算定します。

STEP4 熱源台数を決定する

STEP3まではビルマルなどの個別空調でも同じ流れなので、スムーズに理解できるかと思います。

ここからは具体的にモジュールチラーを選定していきます。

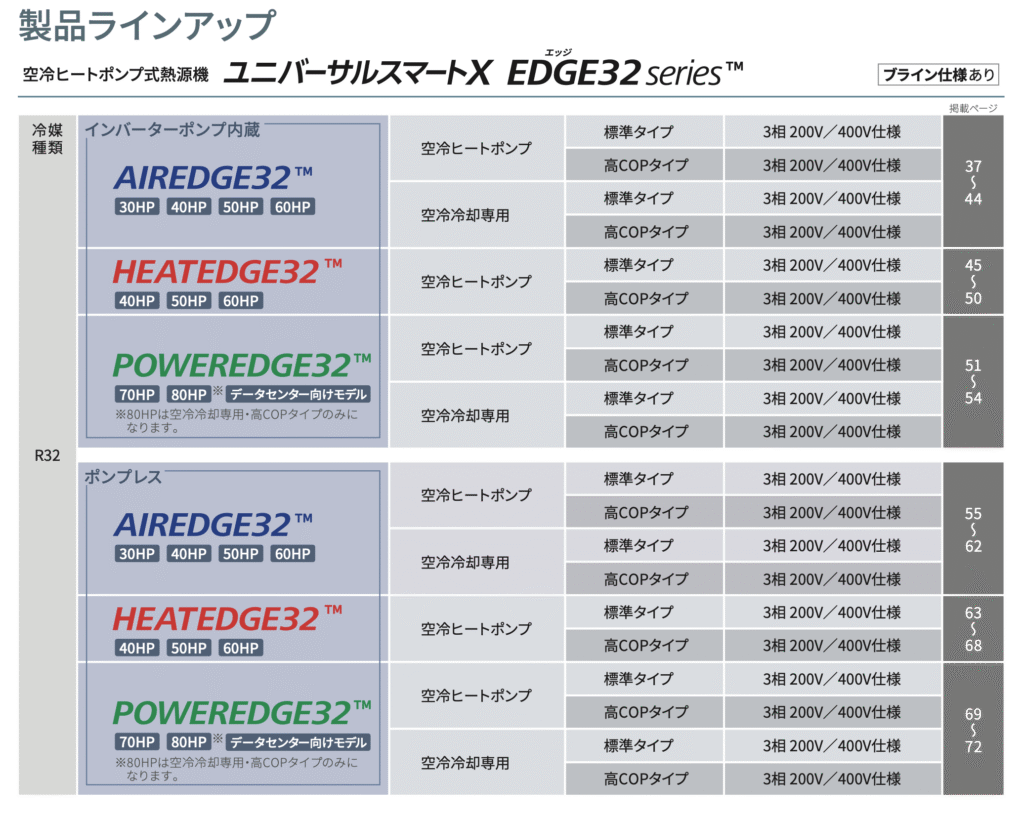

まずは、どのような製品があるかを見ていきましょう。

今回はモジュールチラー業界では有名な日本キヤリア(旧東芝キヤリア)で見ていきます。

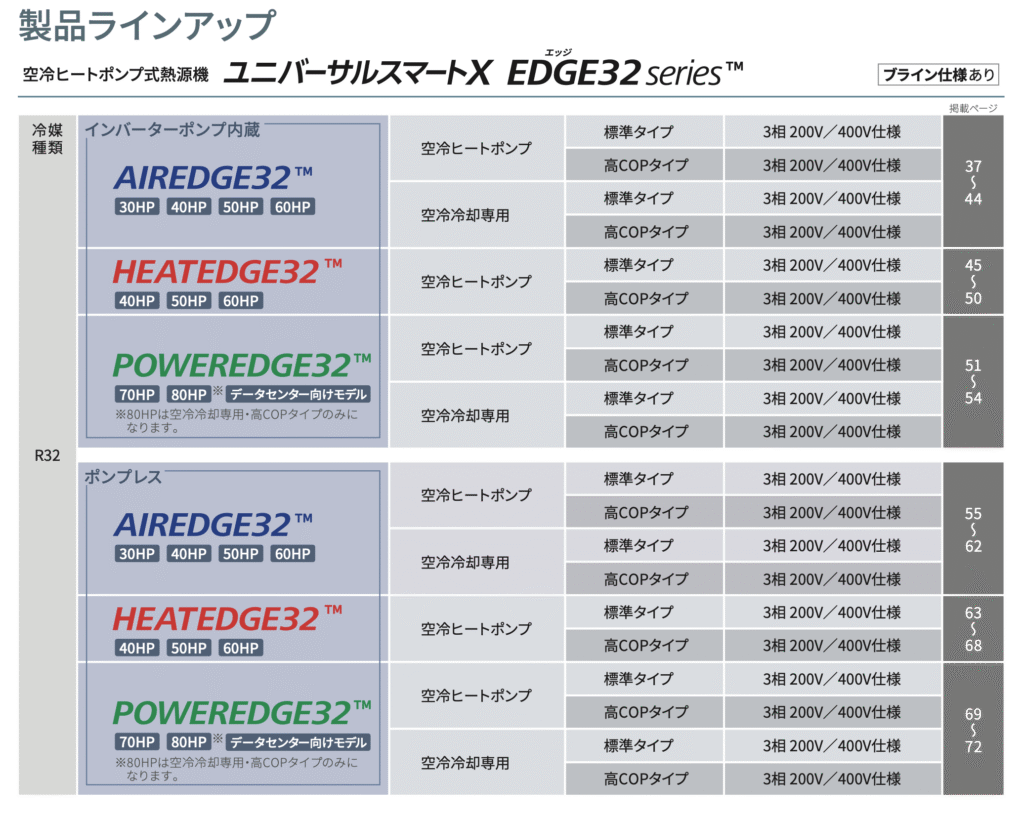

どのメーカーも共通ですが、モジュールチラーは本体に1次ポンプが内蔵されているポンプ内蔵タイプと内蔵されていないポンプレスタイプに分けられます。

またその中でも、冷水製造のみを行うことができる冷却専用タイプ、冷水・温水どちらも製造できるヒートポンプタイプに分けられます。

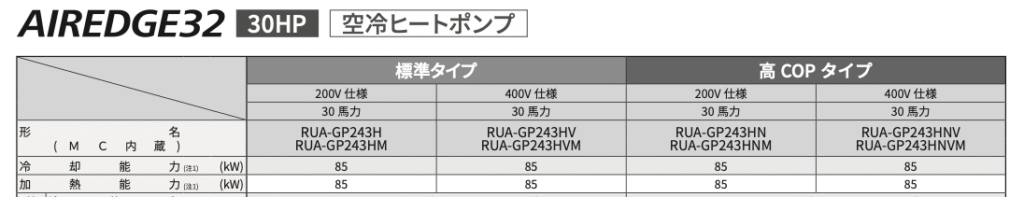

日本キヤリアの製品は「AIREDGE」「HEATEDGE」「POWEREDGE」の3シリーズがあり、それぞれ以下の特徴があります。

- 「AIRADGE」:標準機

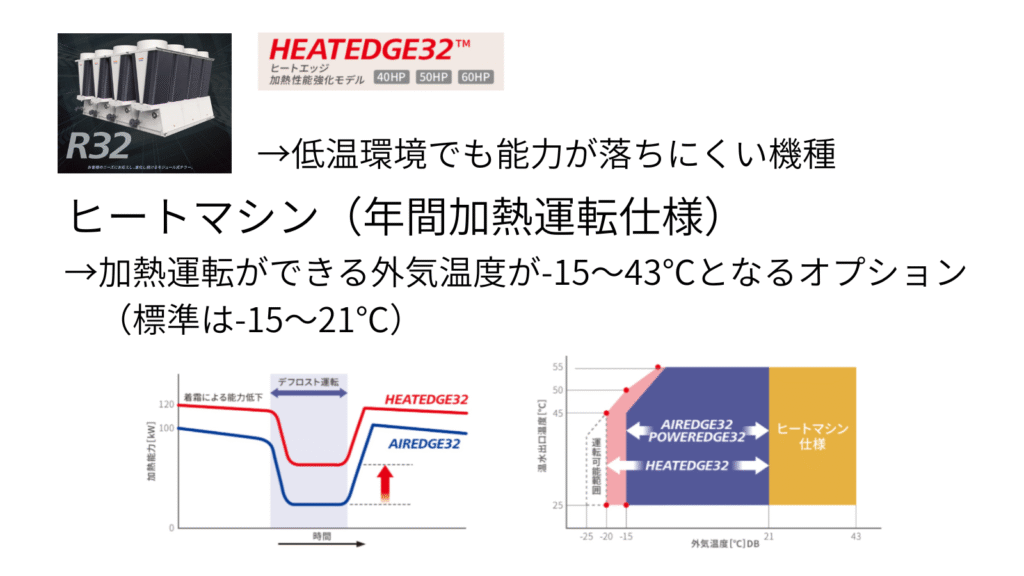

- 「HEATEDGE」加熱強化タイプ。低温環境下での能力低減を抑えたモデル。

- 「POWEREDGE」:データセンターなどの大容量空調に対応したモデル。

紛らわしいのですが、ヒートエッジとは別にヒートマシン仕様というオプションも存在します。

ヒートマシン仕様とは温水製造を-15℃〜43℃まで製造可能にできるオプションになります。

標準機では-15℃〜21℃までとなっており、夏場でも温水製造が必要な場合にはヒートマシン仕様とする必要があります。

話が少しそれましたが、モジュールチラー台数を決めていきましょう。

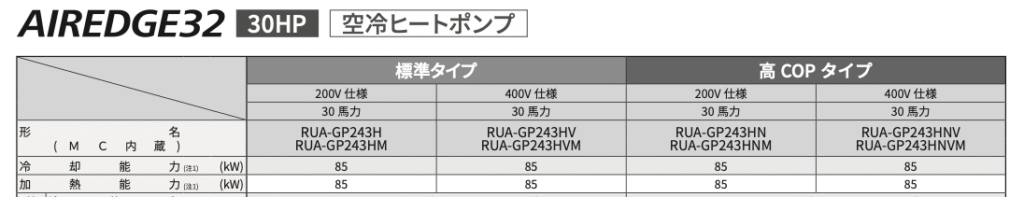

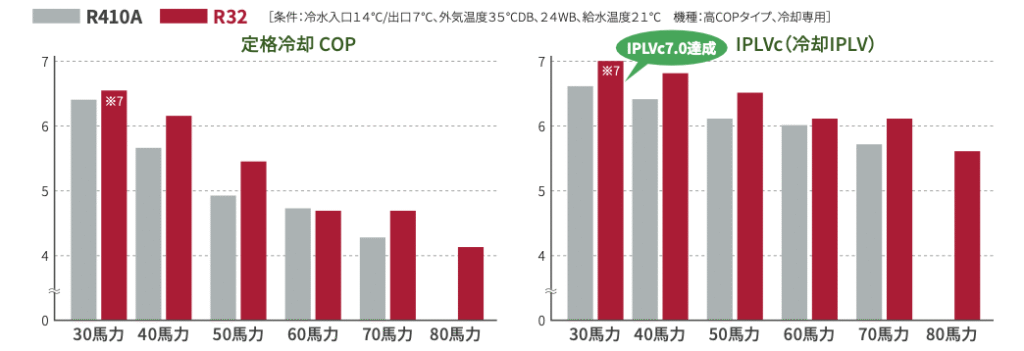

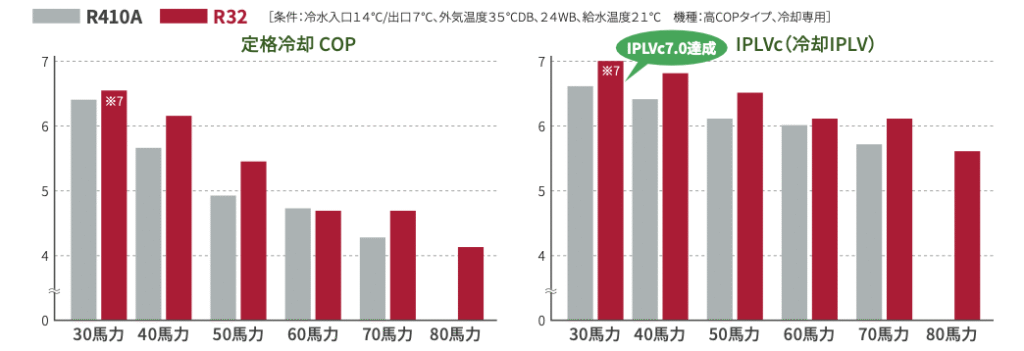

今回は標準機の「AIREDGE」ポンプ内蔵型・高COPタイプを使用することとします。

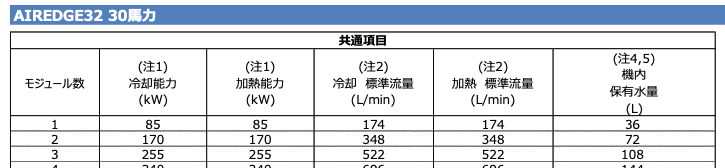

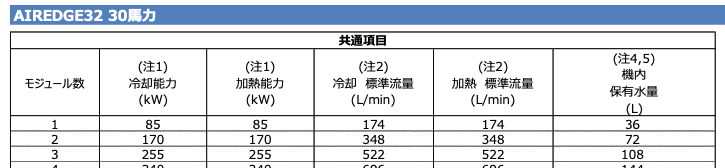

能力が小さいものほど効率が良いことから、30HP(冷房・暖房ともに85kW)で選定することにします。

先ほどの計算で熱源の必要冷却能力が500kWであったので、

500kW÷85kW/台=5.88 → 6台(冷房時必要台数)

暖房も同じだからOK、としてしまいがちですがここで注意。

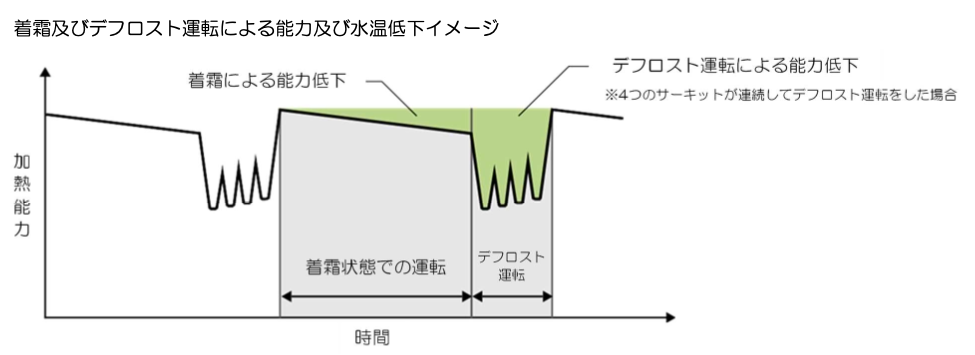

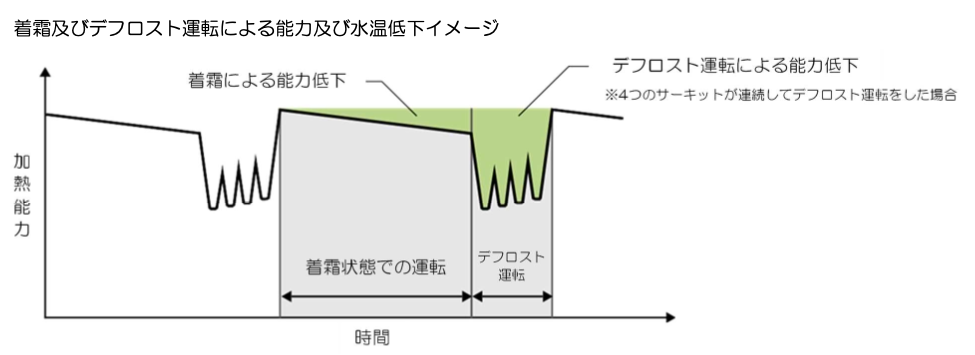

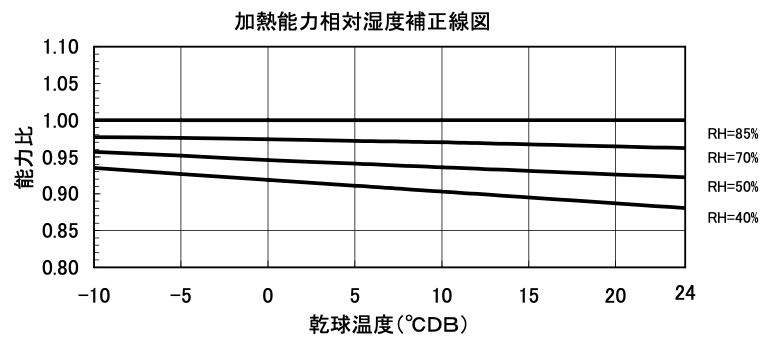

加熱能力は外気温が7℃以下になると着霜およびデフロストによる能力低下が起こります。

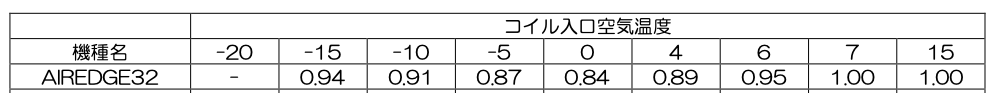

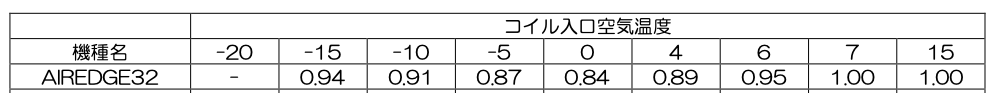

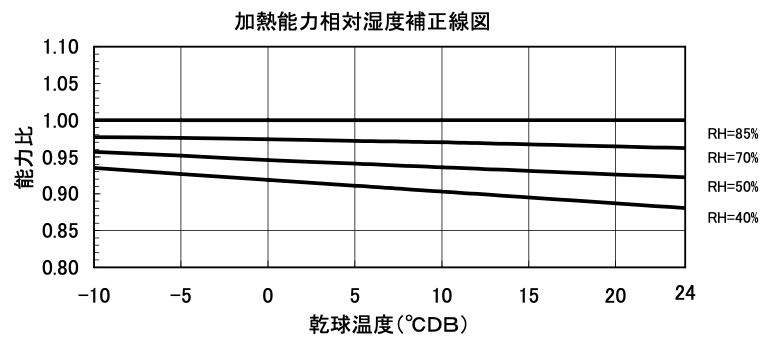

また、定格の85kWは相対湿度85%の場合の能力なので、外気相対湿度に対しても補正が必要となります。

今回は外気温を-5℃、相対湿度を40%として、補正後の加熱能力は

85kW×0.87×0.93=68.7kW

となるので、必要台数は

500kW÷68.7=7.27 → 8台(暖房時必要台数)

となります。

したがって、今回選定したモジュールチラーは、

AIREDGE32・ポンプ内蔵型・高COPタイプ・定格85kW(30HP)×8台

冷水:14℃→7℃(Δt=7℃、標準※)

温水:38℃→45℃(Δt=7℃、標準※)

※定格能力時の冷温水入口・出口温度はメーカーカタログの注釈に記載されています。

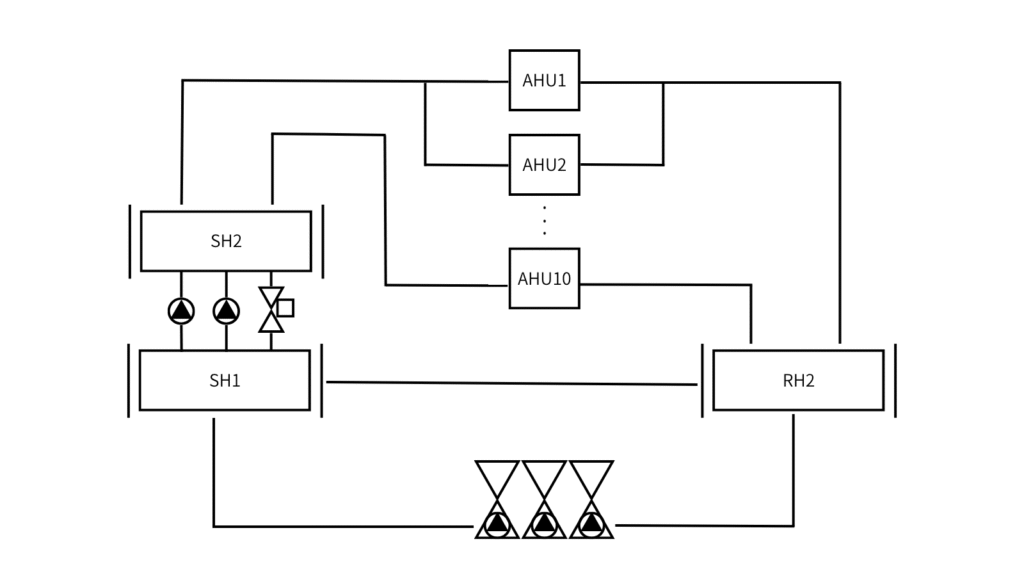

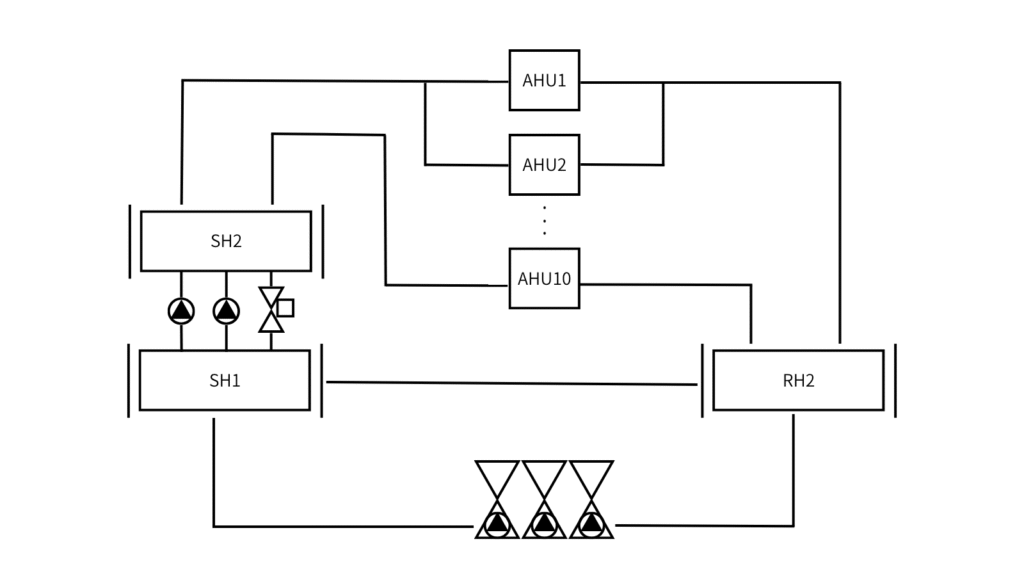

STEP5 熱源システムを決定する

この段階で熱源システムを決定します。

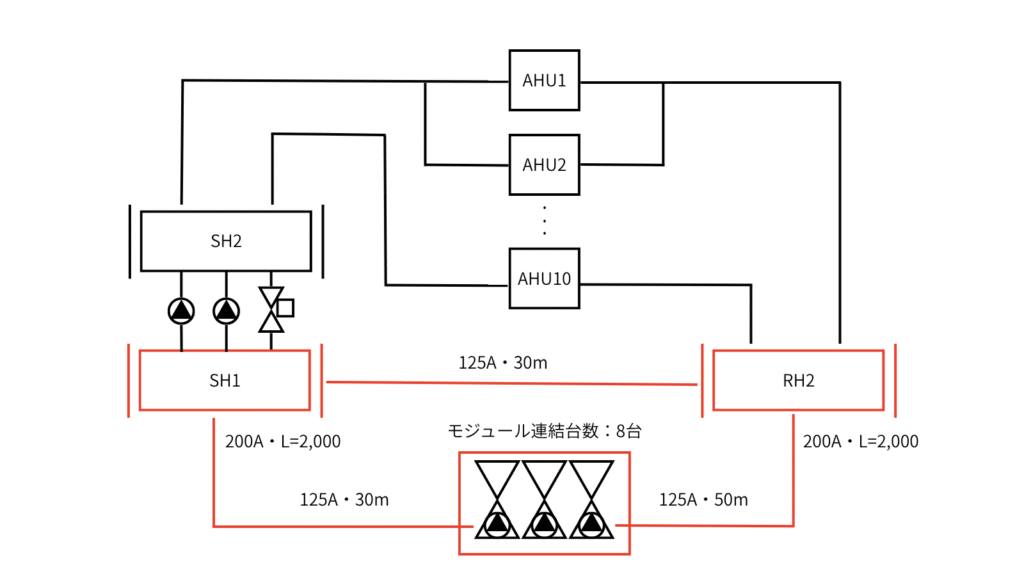

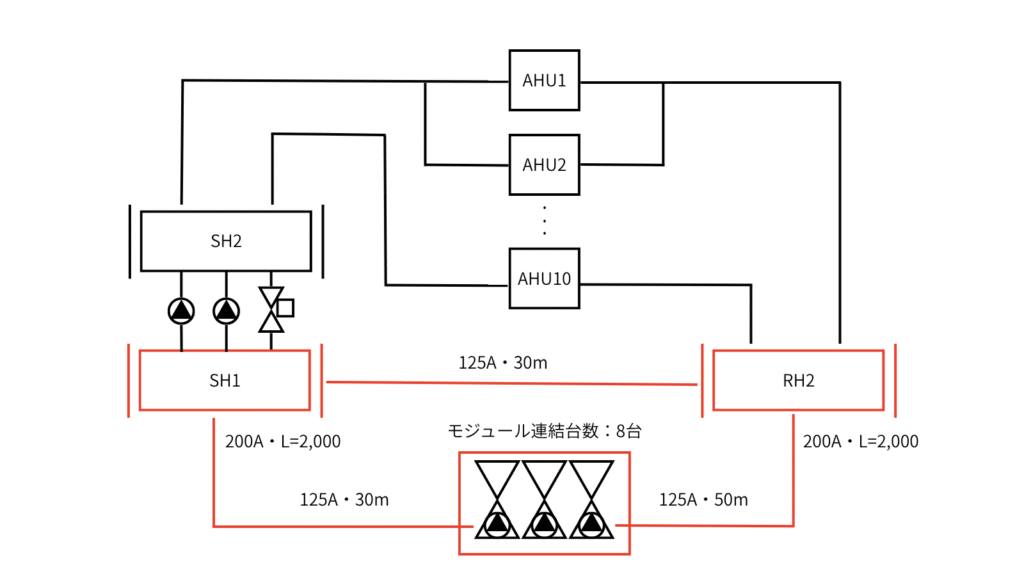

今回は2ポンプ・システムで下図のようなシステムを考えます。

STEP6 冷温水ポンプの選定

1次ポンプの選定

1次ポンプの流量は、熱源機の流量に合致させます。

熱源機の水量は各メーカーの設計資料に記載されています。

メーカー資料より1モジュールあたり174L/min(Δt=7℃の場合)と記載されています。

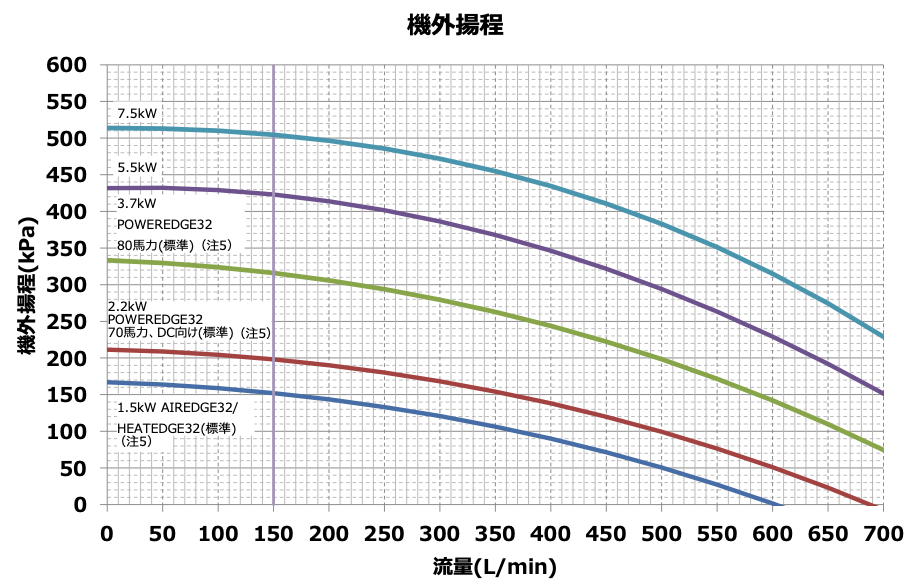

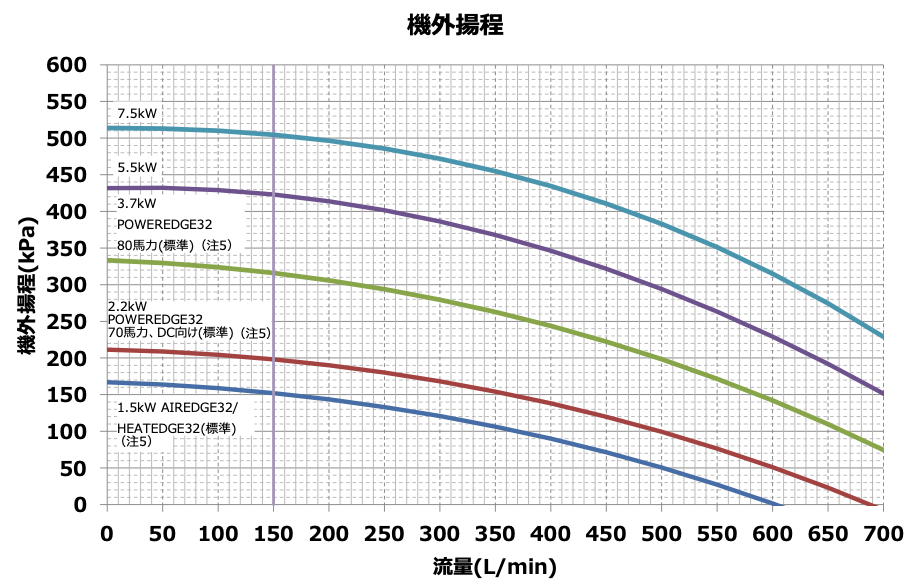

今回はポンプ内蔵型のモジュールチラーを選定していますので、標準で搭載されている1.5kWポンプの揚程が満足しているかを確認します。

1次ポンプの揚程は還り1次ヘッダから熱源機を経由し、送り1次ヘッダまでの抵抗を分担します。

上図の場合のポンプ必要揚程は、

- 直管抵抗:(30+50)m×0.3kPa/m=24kPa=2.4m

- 局部抵抗:直管抵抗×1.5=3.6m

→合計6m

1次ポンプ必要能力としては174L/min×6mとなりますので、下図のポンプ性能曲線より標準搭載の1.5kWポンプで能力を満足していることが確認できました。

2次ポンプの選定

2次ポンプの流量は負荷側機器の水量の合計から決定します。

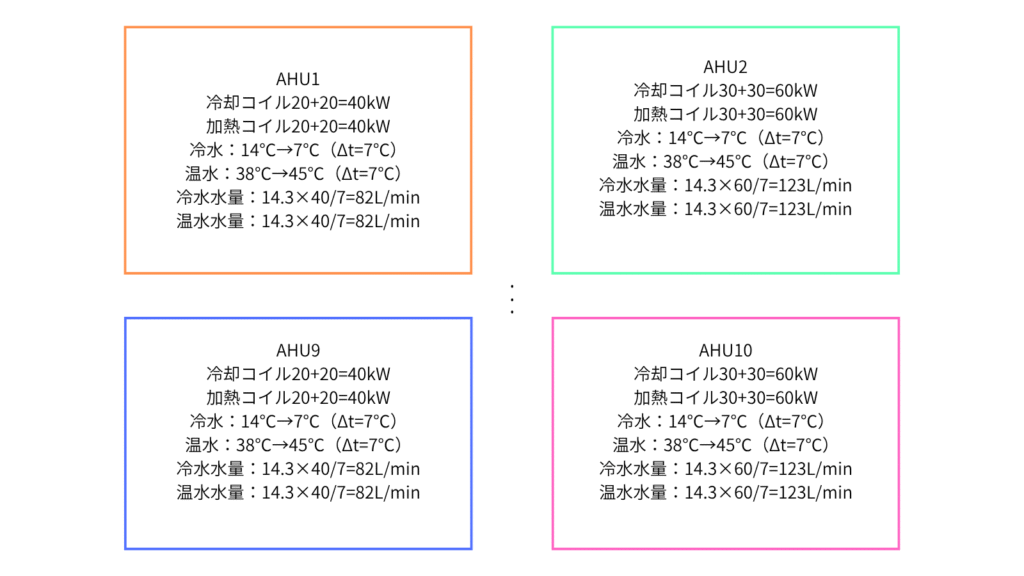

各空調機の水量をコイル出入口温度差から求めると下図のようになります。

したがってポンプ流量は、

82L/min×5+123L/min×5=1025L/minとなります。

2次ポンプは負荷流量によるインバータ・台数制御を行うものとし、低負荷対応、故障時流量確保の観点から冷水・温水ともに3台分割とすると、1台あたりのポンプ流量は、

1025÷3=341.6 → 350L/min となります。

続いて2次ポンプの揚程を求めます。

2次ポンプの揚程は送り1次ヘッダから空調機を通り、還り一次ヘッダまでの抵抗を分担します。

上図の場合のポンプ必要揚程は、

- 直管抵抗:(10+10+100+110)m×0.3kPa/m=69kPa=6.9m

- 局部抵抗:直管抵抗×0.7=4.9m

- 空調機:5.0m

- 自動制御弁:3.0m

→合計20m

まとめると2次ポンプの仕様は、以下となります。

350L/min×20m×3台(インバータ・台数制御)

STEP7 ヘッダーの選定

ヘッダーは各配管系統の弁操作のために設置します。

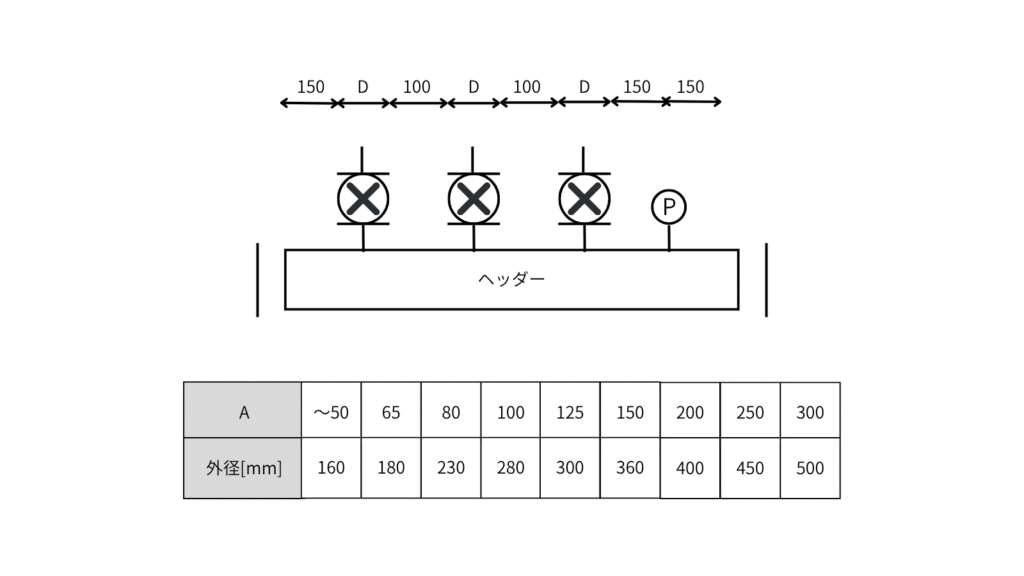

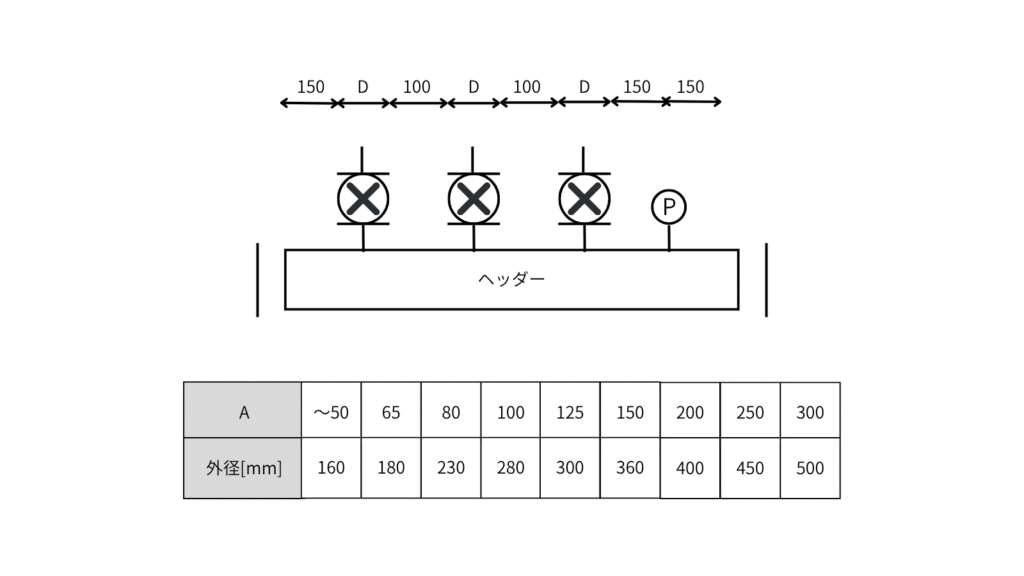

ヘッダー径は200A以上で、最大接続管径の2サイズアップ以上、最大時の流速が1.5m/s以下になるように選定します。

1次ポンプ:174L/min×6=1,044L/min

2次ポンプ:350L/min×3=1,050L/minより1.5m/sで選定すると125Aとなるのでヘッダー径は200Aとします。

ヘッダーには100〜200Aの予備タッピングを設けます。

ヘッダー長さ=450+バルブハンドル外径の合計+(系統数-1)×100

今回は予備タッピング含めて100A×4系統とすると、

ヘッダー長さ=450+280×4+(4-1)×100=1,870 → 2,000

STEP8 クッションタンクの選定(系内最小保有水量の計算)

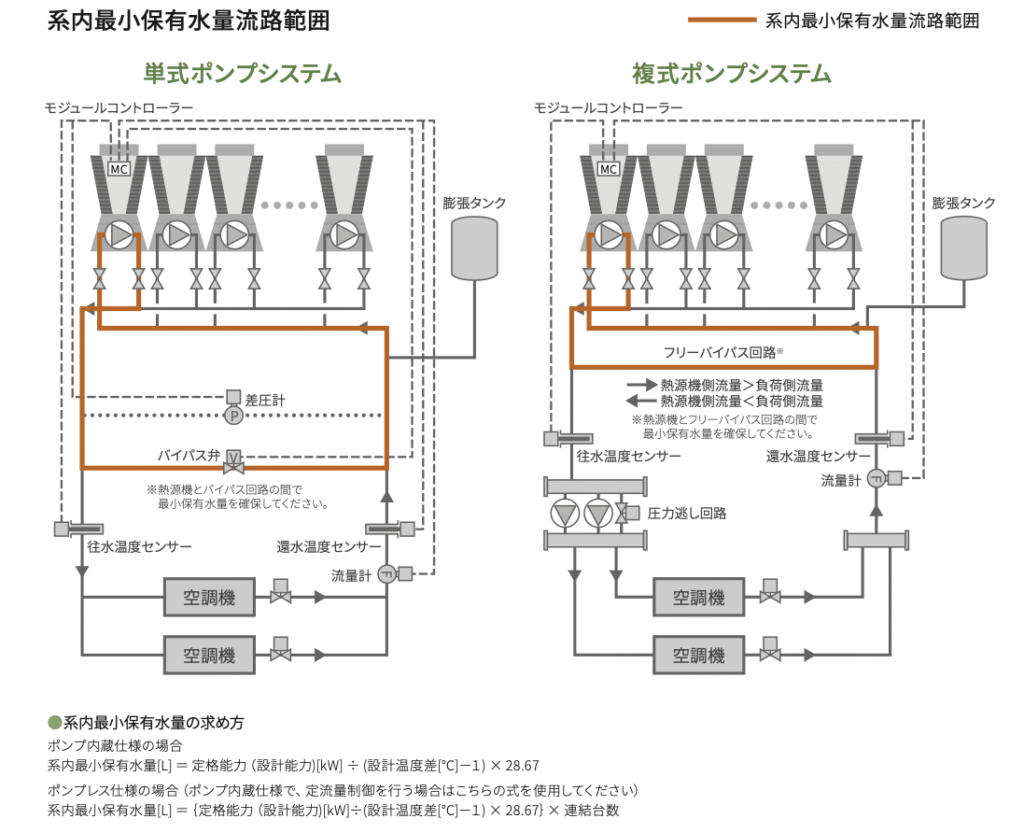

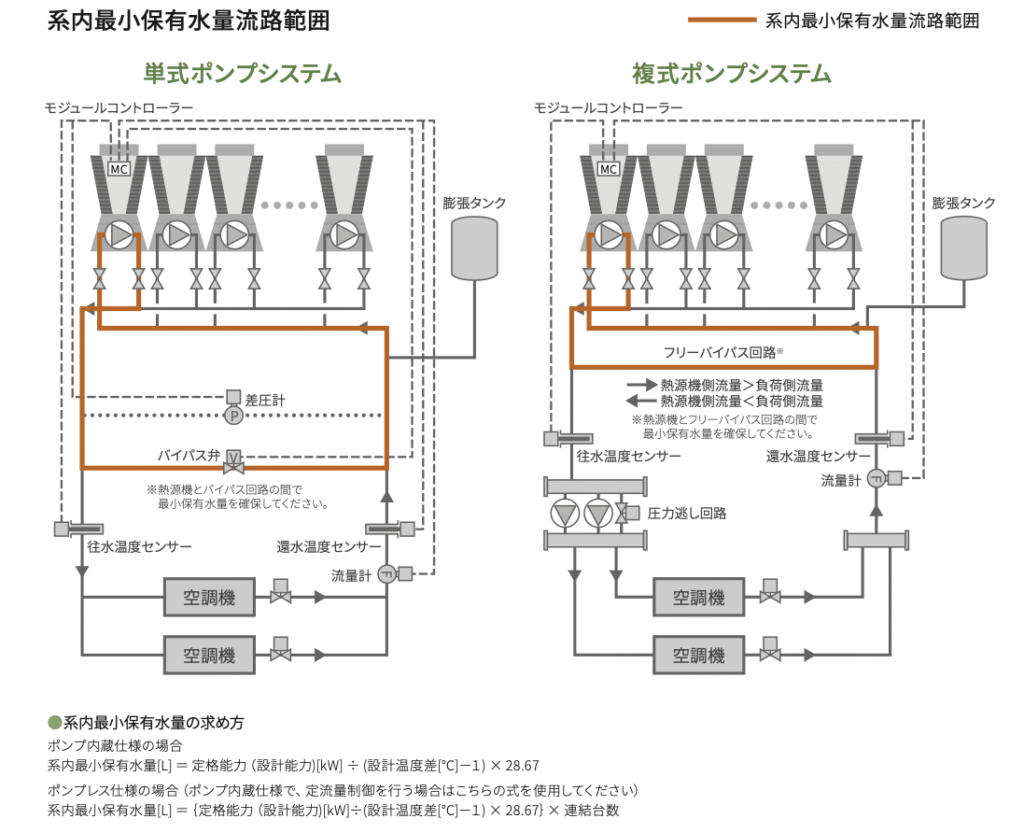

一般的に熱源機の容量制御には下限値があり、下限値以下ではON/OFF運転となります。

頻繁にON/OFFを繰り返すと故障・送水温度バラツキの原因となるため、配管系の保有水量を確保し、安定して運転できるようにする必要があります。

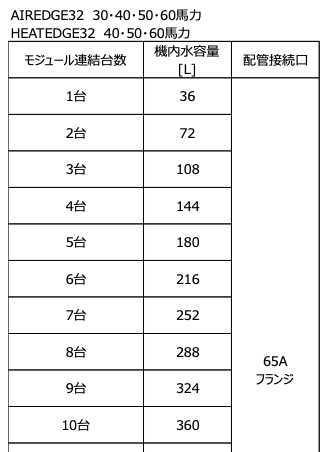

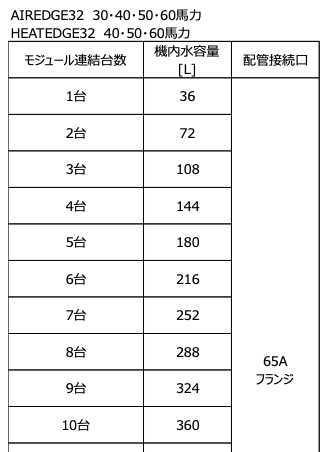

必要となる系内最小保有水量はメーカー資料より求めます。

今回の場合、定格能力85kW・設計温度差7℃・ポンプ内蔵仕様で定流量制御とすると、

必要系内最小保有水量[L]=85kW÷(7-1)×28.67×8台連結=3,249L

となります。

続いて実際の配管系における保有水量を求めます。

保有水量として見込める範囲は低負荷時に流れる範囲なので、バイパス経路を考慮した配管経路で最も水量が少なくなる部分で計算します。

今回の場合は、チラー→送り1次ヘッダ→バイパス→還りヘッダ→チラーの範囲と考えます。

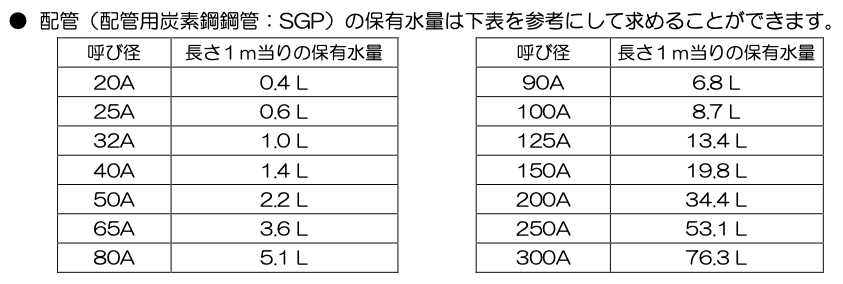

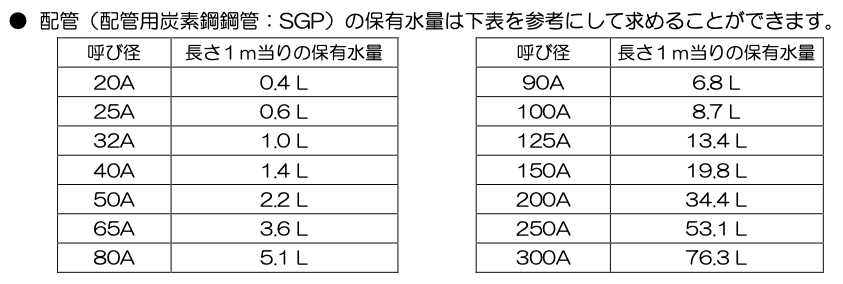

機内保有水量・配管径ごとの保有水量は下記の通りです。

保有水量=チラー288L+配管13.4L/m×(30+30+50)+ヘッダ34.4L/m×(2+2)=1,899L

必要最小保有水量に対して、配管系の保有水量が満たない場合にクッションタンクを設けて不足分を補います。

クッションタンク容量=3249-1899=1,350L

STEP9 膨張タンクの選定

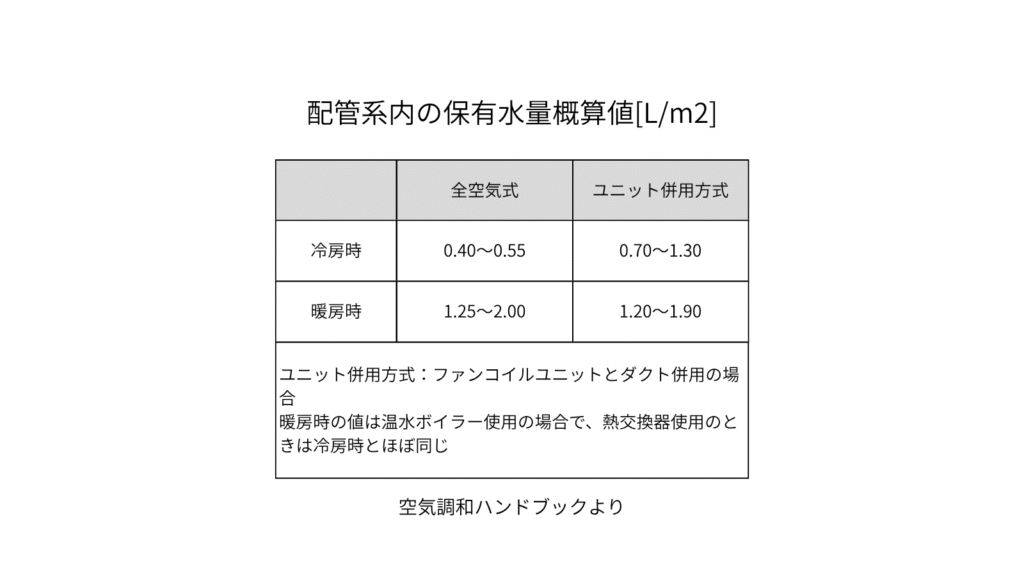

保有水量は、設計段階では正確には算定できないので標準的な延べ面積あたりの値を用いて算定します。

今回は冷房・暖房ともに全空気式とし、ボイラー使用もないことから0.55[L/m2]で算定することにします。

延べ面積10,000m2とすると、

配管系保有水量=0.55×10,000=5,500L

膨張量は次の式から求めることができます。

膨張量[m3]=(1/高温時の水の密度[kg/m3] - 1/低温時の水の密度[kg/m3])×配管系内の全水量[L]×低温時の水の密度[kg/m3]

水温別の水の密度は日本機械学会の「蒸気表」のほか、こちらのサイトでも調べることができます。

冷水は停止時の温度を30℃として温度差を7-30℃、温水は停止時を10℃と想定して温度差を45-10℃とすると、

冷水膨張量=(1/995.6-1/999.9)m3/kg×5500L×999.9kg/m3=23.8L

温水膨張量=(1/990.2-1/999.6)m3/kg×5500L×999.6kg/m3=52.2L

したがって冷水用・温水用とも同一の寸法で選定することとし、容量は温水膨張量の1.5〜2倍程度として、

膨張タンク容量:200L

膨張タンクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ここまでで、熱源システムの概略設計が完了したことになります。

よくある質問

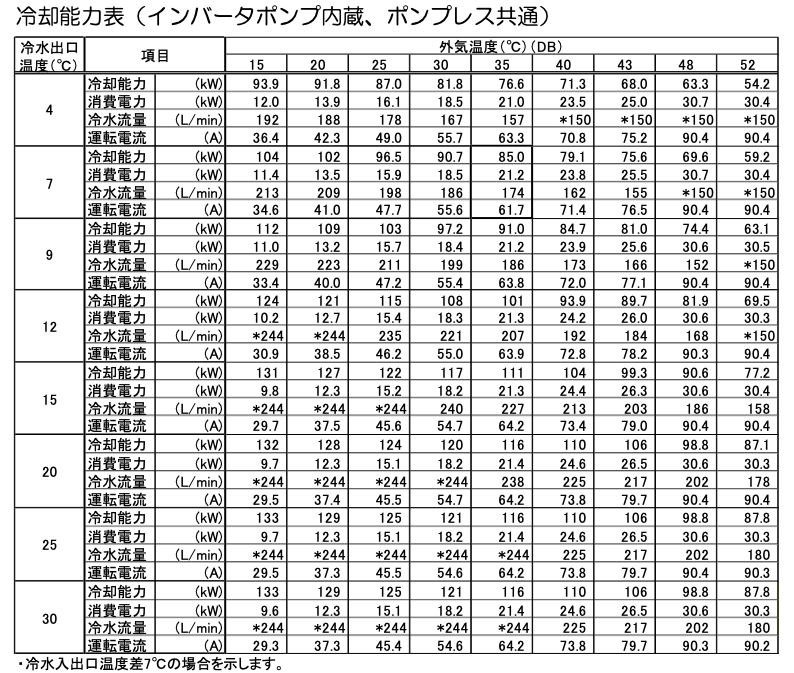

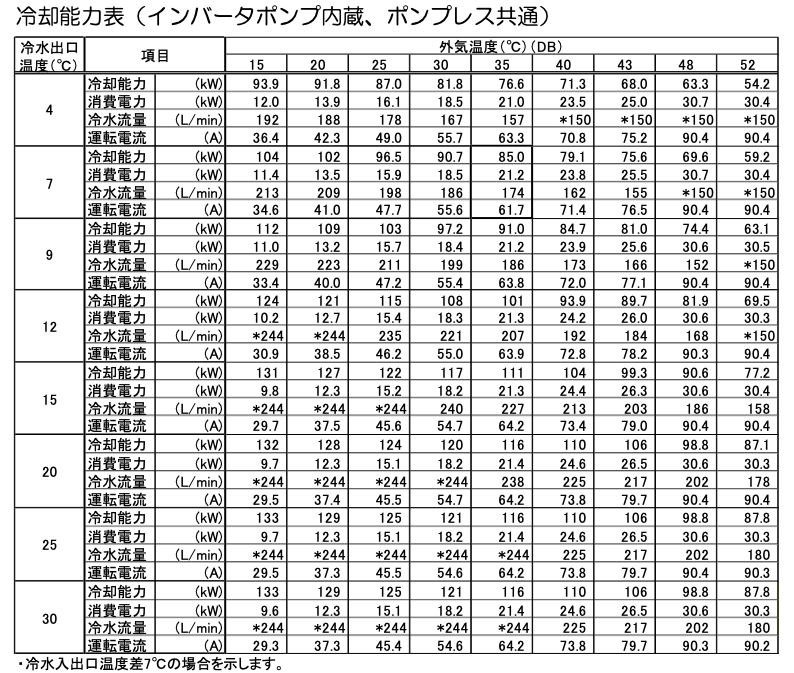

Q:送水温度をや外気条件を変更すると機器能力はどうなる?

A:冷却能力・加熱能力・機器流量が変化します。メーカー資料を参照してください。

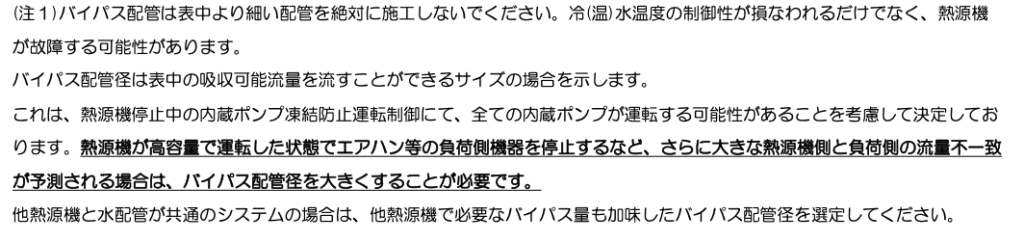

Q:バイパス配管の口径の決め方は?

A:モジュールチラー停止中の内蔵ポンプ凍結防止運転制御にて、全ての内蔵ポンプが運転する可能性があることを考慮して決定します。メーカー設計資料を参考に決定します。

今回の場合、チラー連結台数は8台ですので、バイパス配管径は125Aとなります。

コメント