この記事では排水通気設備の設計概要について実務の知識改定4版をベースに簡潔にまとめています。

内容はわかりにくい部分を再編集していますが、表などは部分的に抜粋していますので詳細は書籍を参照いただければと思います。

給湯設備の設計手法、給水設備の設計手法、浄化槽設備の概要、ウォーターハンマー現象、危険物の基礎、危険物規制、排水槽と排水ポンプの選定についても別記事にて解説しています。

基礎事項

排水通気設備は以下の内容に注意して、設計を進めます。

- 汚物等を含む排水を円滑に建物・敷地内から排除させること

- 排水系統に設置された衛生器具のトラップ封水を破られないようにすること

- 更新、清掃などの維持管理に配慮すること

設計の手順

公共下水道の有無を調べます。下水道が整備されていない場合には浄化槽の設置が必要になりますので、放流先の水質基準等を調査します。

直接下水道に放流できない有害物質を含む特殊排水の有無を確認します。必要に応じて排水処理方法(除害施設の設置など)の検討を行います。

放流方式

排水の種類

排水の種類は汚水、雑排水、湧水、雨水、特殊排水に区分されます。

- 汚水

-

大便器や小便器などのし尿を含む排水です。

- 雑排水

-

汚水、湧水、雨水、特殊排水を除く排水で、厨房系統からの排水、空調ドレン水などの機械室系排水、駐車場の清掃排水などが該当します。

- 湧水

-

地下の二重スラブや側壁などから侵入してくる湧き水を指します。

- 雨水

-

降水です。

- 特殊排水

-

化学系排水、洗濯排水、放射性排水、感染症病棟排水で一般の下水道へ直接放流できない有害、有毒、危険性を伴う排水です。

排水計画は建築プランにも影響するので、早期の系統確定が重要です。特に特殊排水の有無は必ず顧客へ確認します。

下水道

下水道には汚水と雨水をあわせて排水する合流式と分けて排水する分流式があります。最近は豪雨に対応するため分流式の下水道を整備することが原則になっています。

下水道には以下に示す種類があります。

- 公共下水道

-

市街地における下水の排除・処理をする下水道で終末処理場を有するもの、または流域下水道に接続するものを指します。

- 流域下水道

-

流域内にある市町村が行政区域を超えて一括処理を行うもので、終末処理場を有します。

- 都市下水路

-

市街地の雨水排除を目的として設置されたものです。

1日50m3以上の排水を下水道に排出する場合には下水道法により使用開始時に下水道管理者に届け出が必要となります。

公共用水域など

- 公共用水域

-

河川、湖沼、港湾、沿岸海域などの公共用水域およびこれに接続する水路を指します。

- 特定施設

-

水質汚濁防止法で定める人の健康に関わる被害を生じる恐れのある物質を含む排水を排出する施設をいいます。工場排水や厨房・洗濯排水などが該当します。

公共用水域に排水を放流するには規定水質基準を満たすように浄化槽での処理が必要になります。浄化槽については以下の記事で解説しています。

排水通気方式

排水方式

建物内・敷地内設備と下水道での排水方式による分類を以下に示します。

| 方式 | 建物・敷地内設備 | 下水道 |

|---|---|---|

| 合流式 | 汚水+雑排水 | 汚水+雑排水+雨水 |

| 分流式 | 汚水 | 汚水+雑排水 |

| 雑排水 | 雨水 |

通気方式

建物内で用いられる排水通気配管には以下の方法があります。

- ループ通気方式

- 各個通気方式

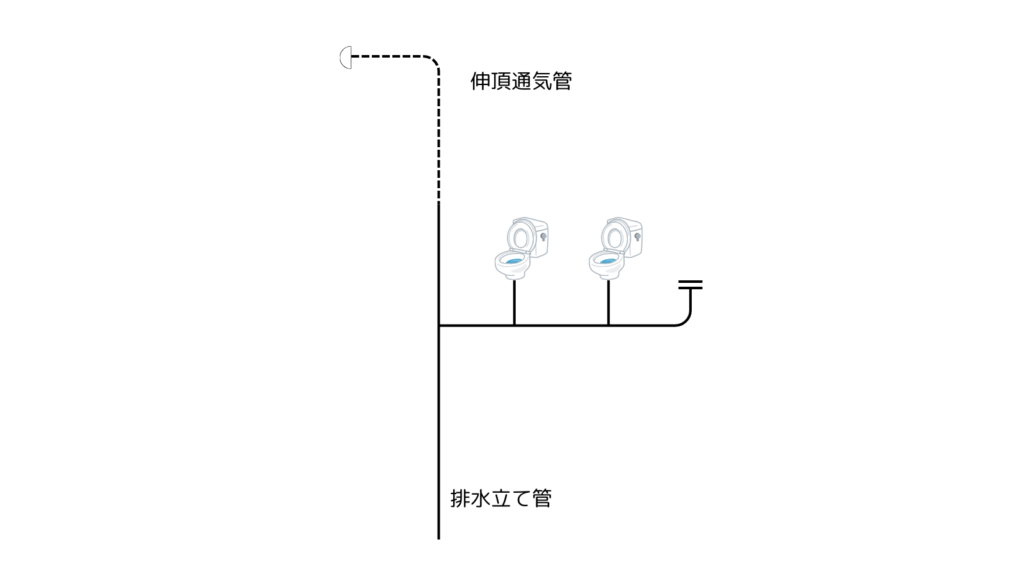

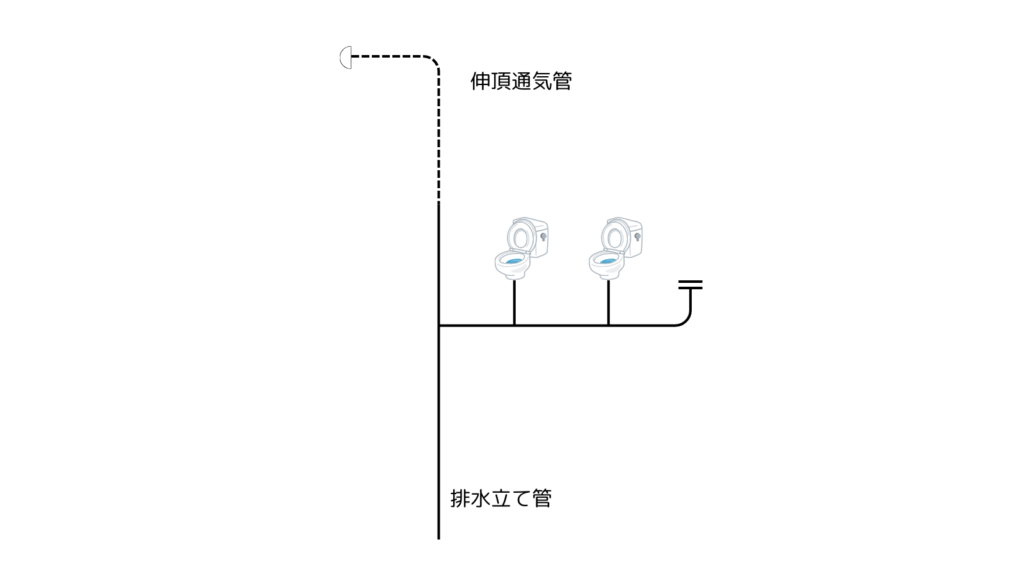

- 伸頂通気方式

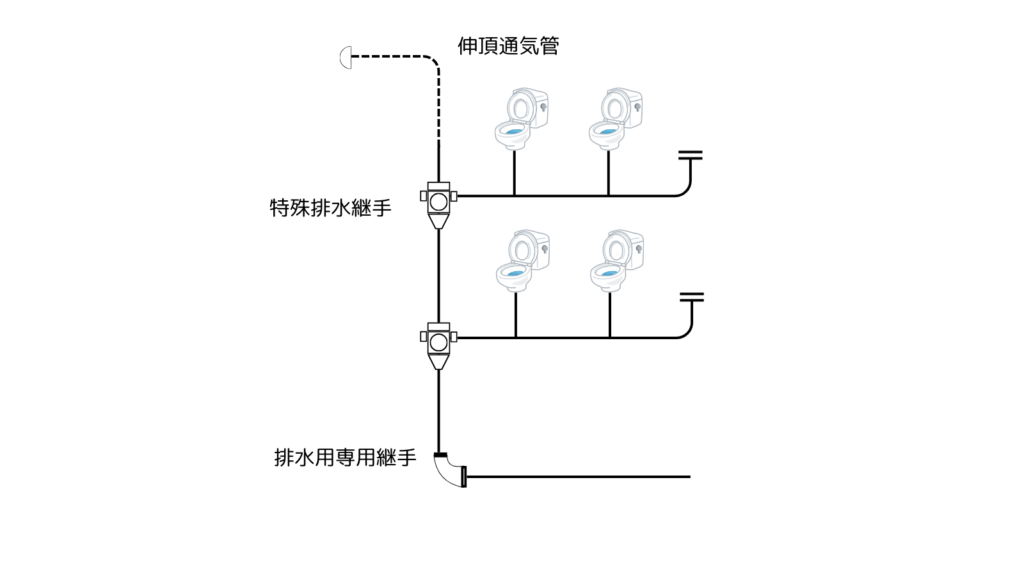

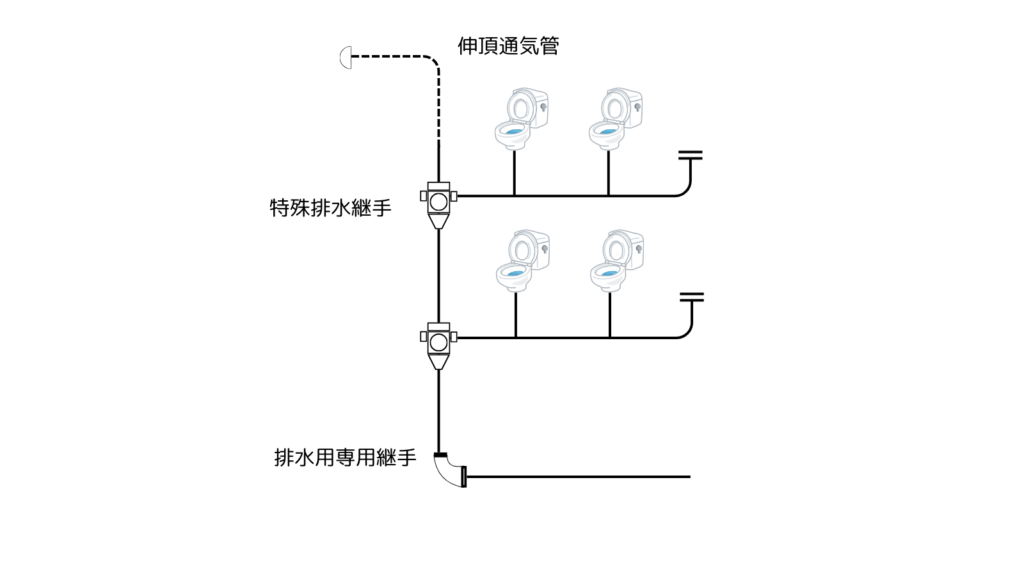

- 特殊継手排水システム

- 通気弁方式

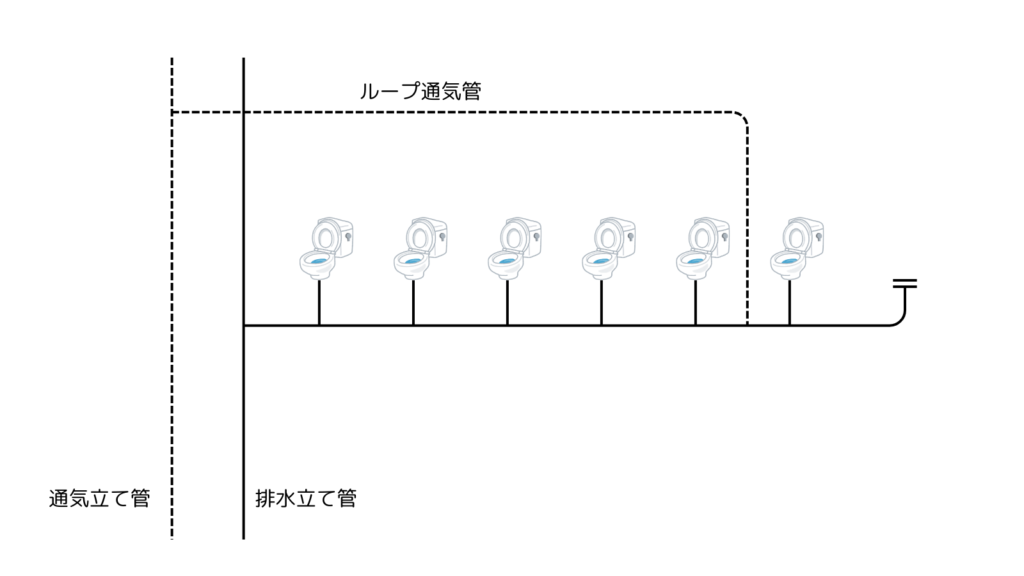

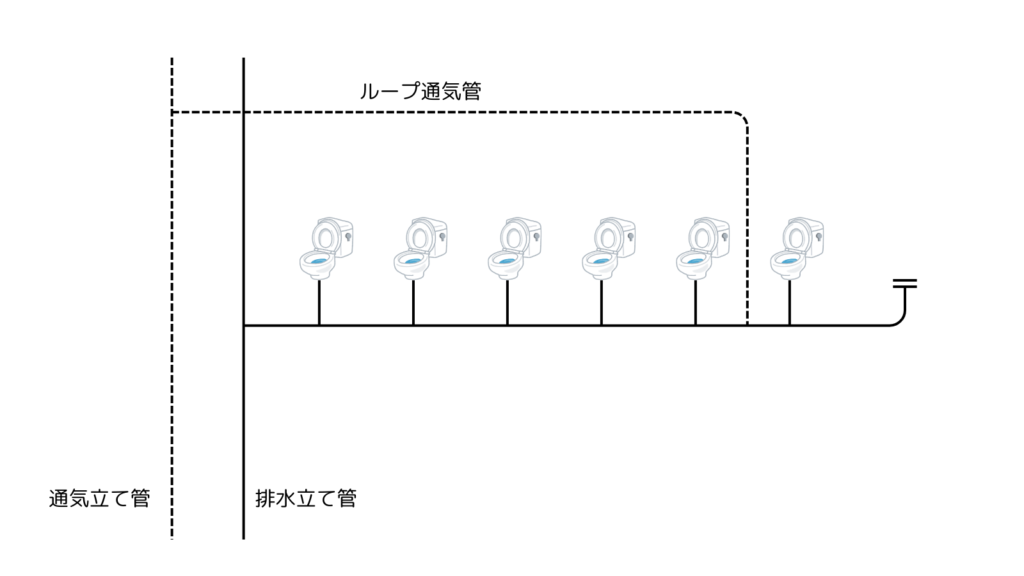

ループ通気方式

ループ通気方式は2個以上のトラップを保護するため、最上流の器具排水が排水横枝管に接続する点のすぐ下流から立ち上げて、通気立て管または伸頂通気管に接続する方式です。通常この方式を採用します。

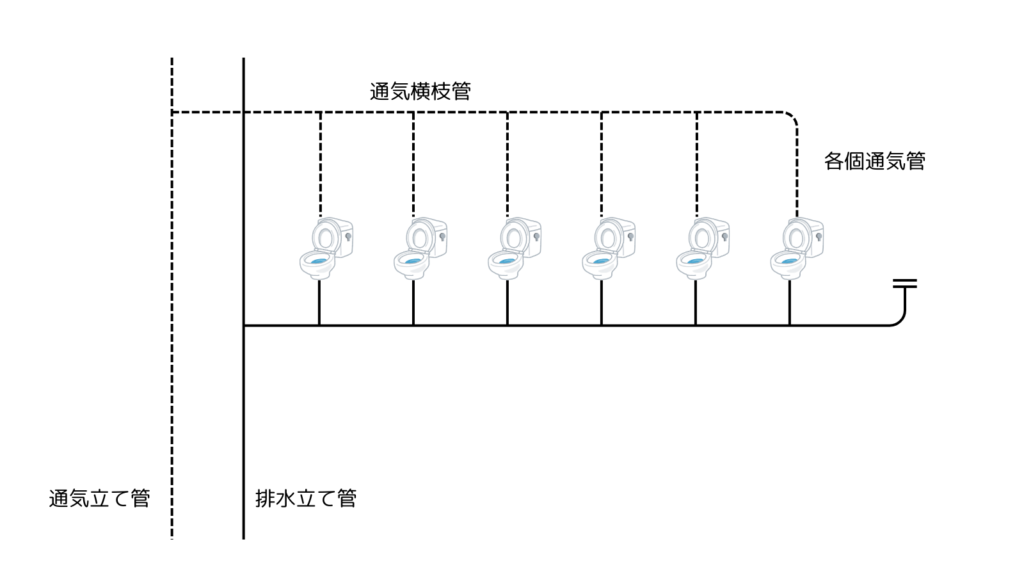

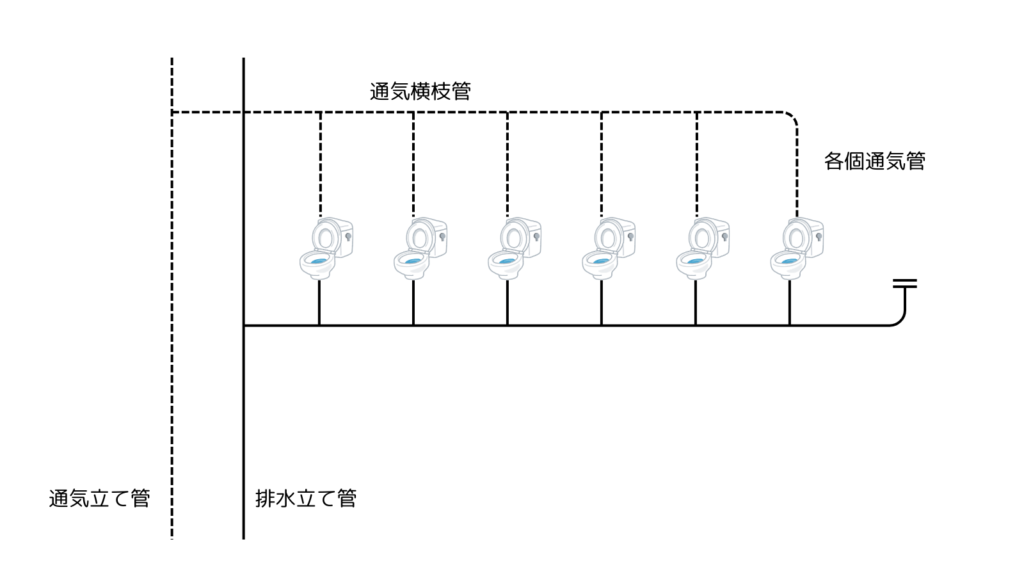

各個通気方式

各個通気方式は器具ごとに通気管を取り出し、通気立て管または伸頂通気管に接続する通気方式です。各トラップごとに通気が設置されているので自己サイホン作用の防止にも有効な方式です。米国では各個通気とすることが法で定められています。

伸頂通気方式

伸頂通気方式は通気立て管を設けず、排水立て管の頂部に設置した伸頂通気のみを用いて通気を行う方式です。ループ通気方式や各個通気方式と比べて許容流量が小さいので、伸頂通気単独で採用することはあまりありません。

特殊排水継手排水システム

特殊排水継手システムは伸頂通気方式の一種で、排水竪管継手部に負圧緩和・排水流速減速用のガイドを設け、排水立て管と横主管との接続部には正圧緩和用の専用脚部継ぎ手を設置し、許容流量の向上を図ったものです。

一般に高層の集合住宅やホテルなどに採用されています。

通気弁方式

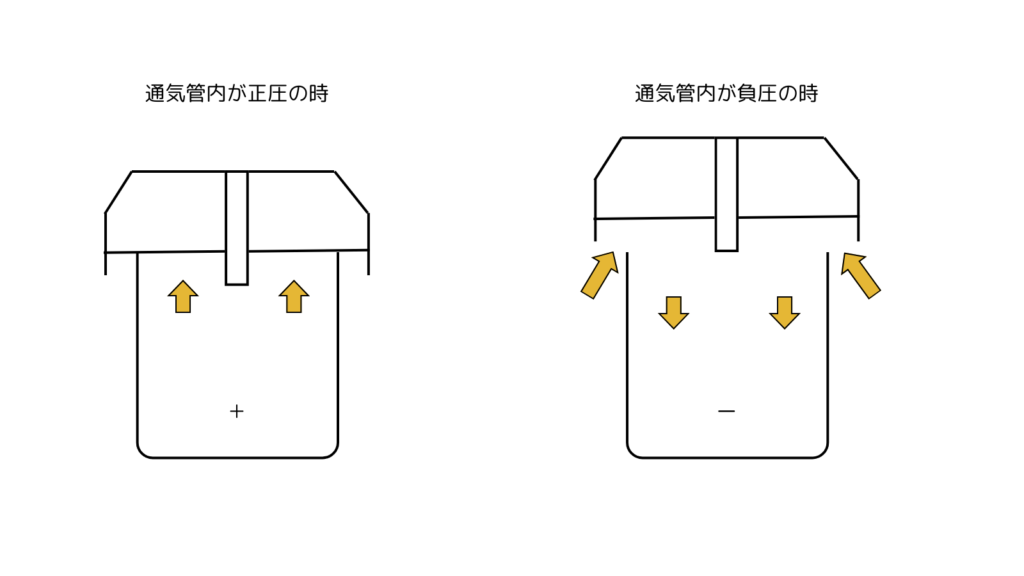

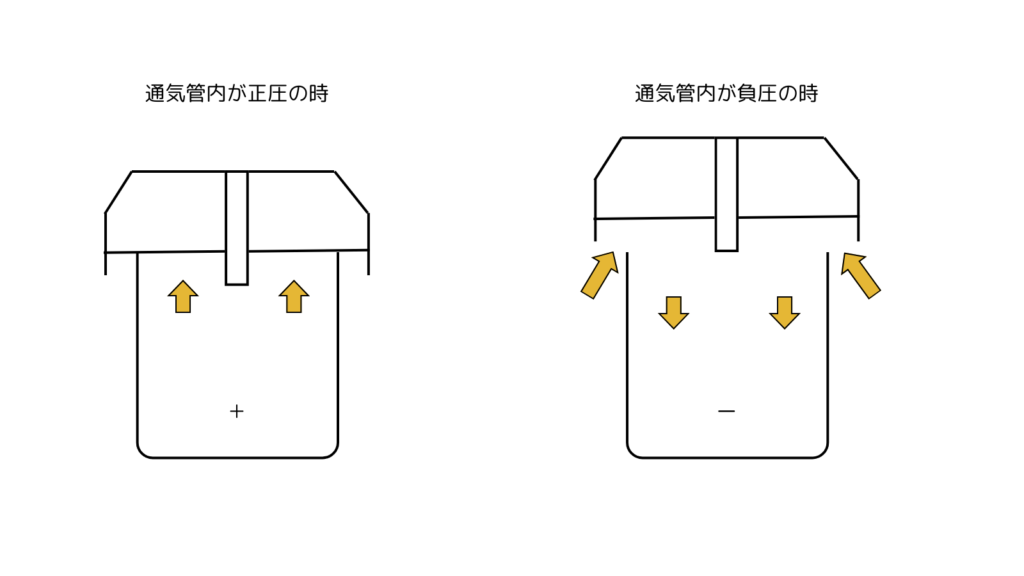

通気弁は通気管端部に設置し、通気管内が負圧になると空気を吸引し、排水負荷のないときや正圧に対しては弁ふたが閉じ、臭気等が漏れて室内に侵入することを防止できるベントキャップの一種で、屋外に通気管の開口部を開放しなくても済みます。

使用にあたっては、以下の点に留意する必要があります

- 床面より1m以上かつ、最高位衛生器具のあふれ縁より150mm高い位置に設置する

- 排水槽の通気管としては使用しない

- 気密性の高い空間に設置する場合には通気口を設ける

- パイプシャフトなどに用いる場合には点検口を設ける

排水配管

排水横管の勾配

重力式排水方式では汚物や固形物を円滑に搬送させるために排水管には適切な勾配が必要です。

| 管径(A) | 勾配(A) |

|---|---|

| 65A以下 | 1/50 |

| 75,100 | 1/100 |

| 125 | 1/150 |

| 150 | 1/200 |

| 200 | 1/200 |

| 250 | 1/200 |

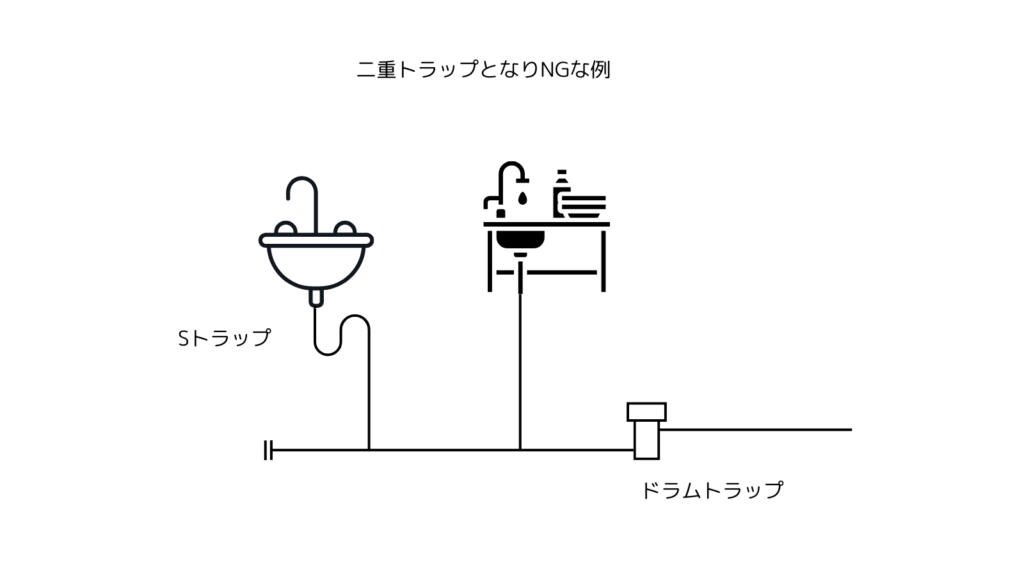

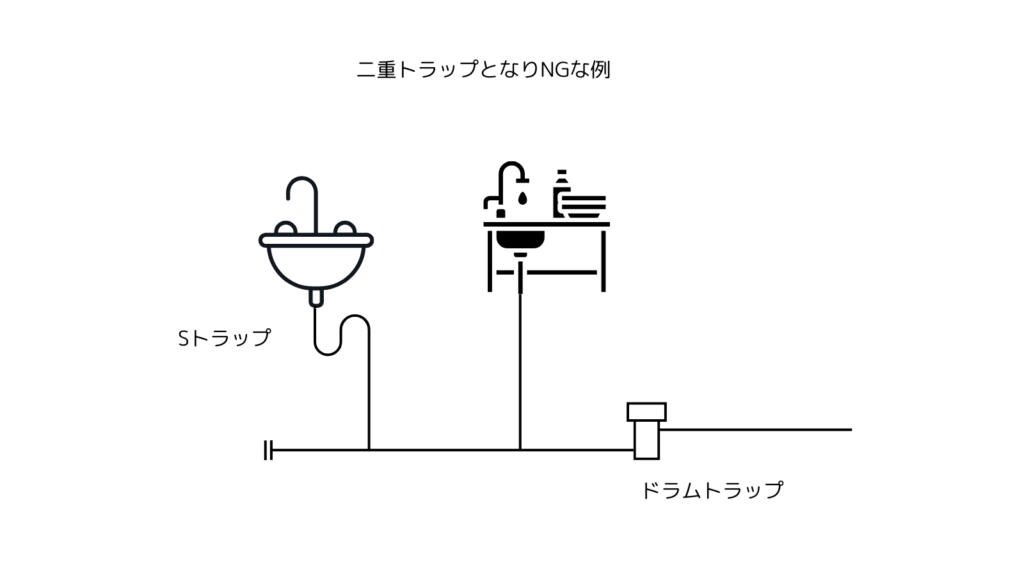

二重トラップの禁止

各衛生器具には1個のトラップを設置するが、直列に2個のトラップを接続する二重トラップとすると、トラップ間の配管部分が閉塞状態になり空気の逃げ場がなくなり、管内に過剰な圧力変動が生じトラップの破封や排水流れが阻害されるため禁止されています。

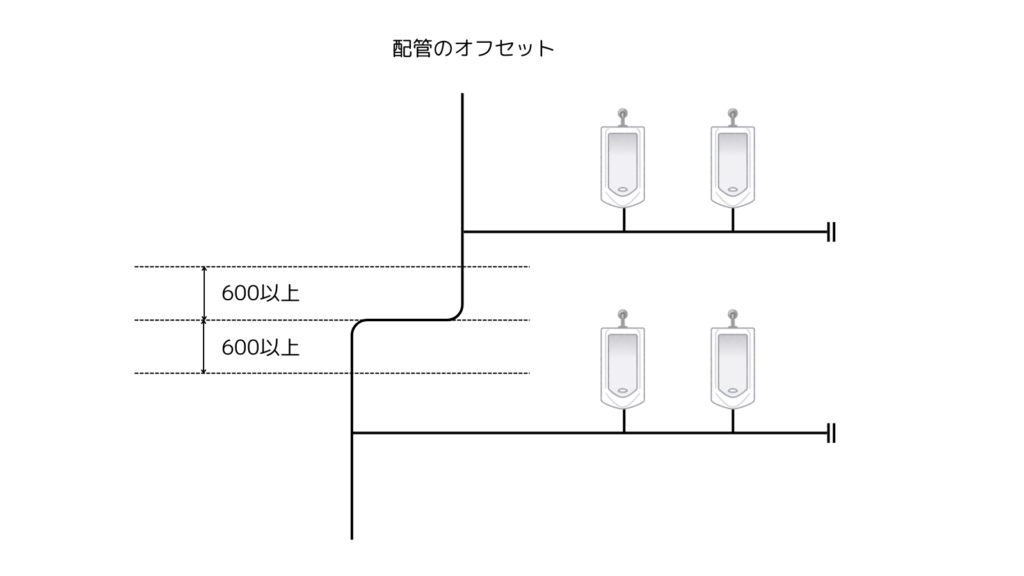

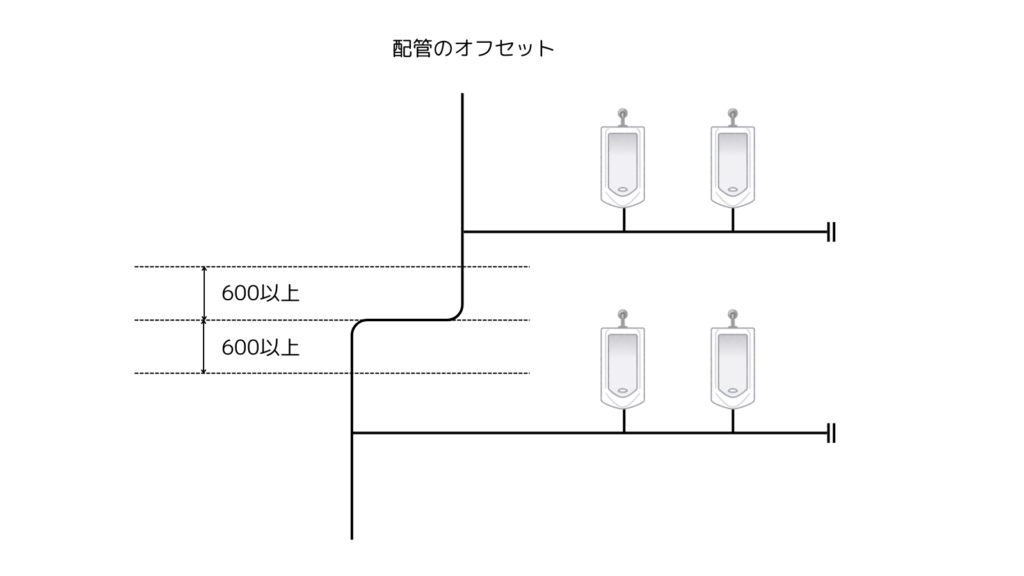

排水立て管のオフセット

配管シャフトが上下階でずれていたりする場合には配管を水平移動することになりますが、この水平移動する配管をオフセットといいます。オフセットの上下600mm以内の排水立て管では大きな管内圧力変動が生じるため排水横枝管の接続はできません。

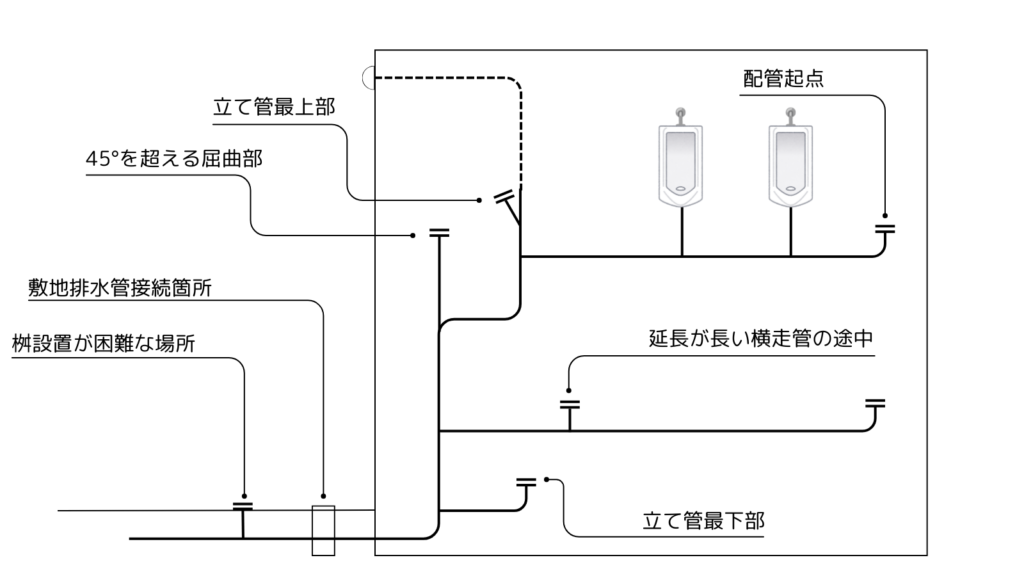

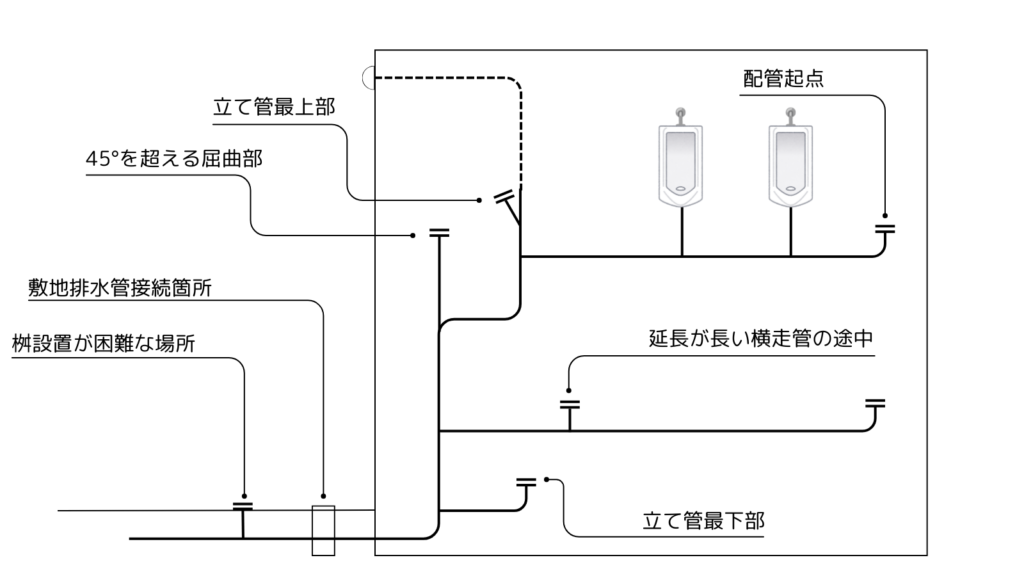

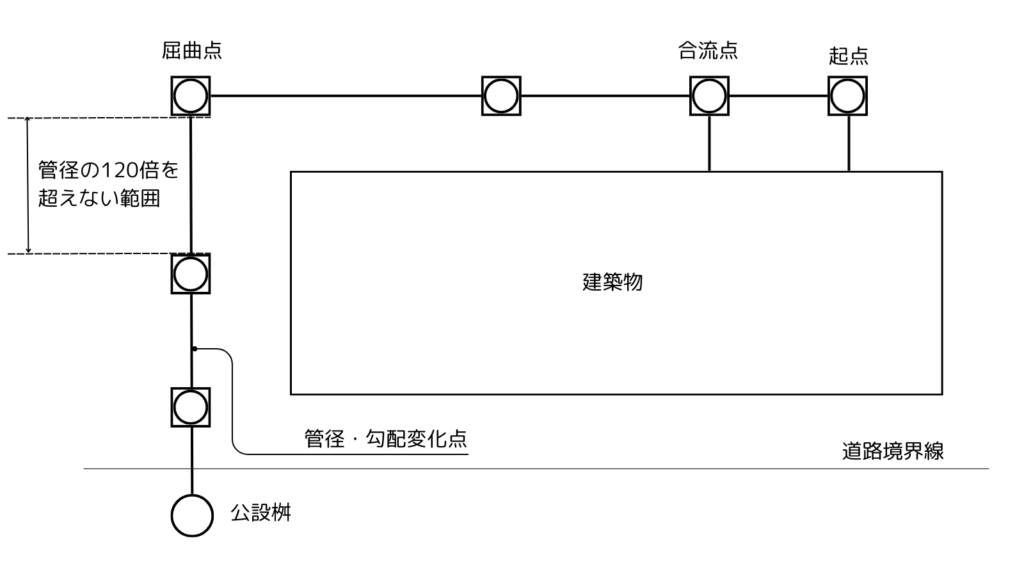

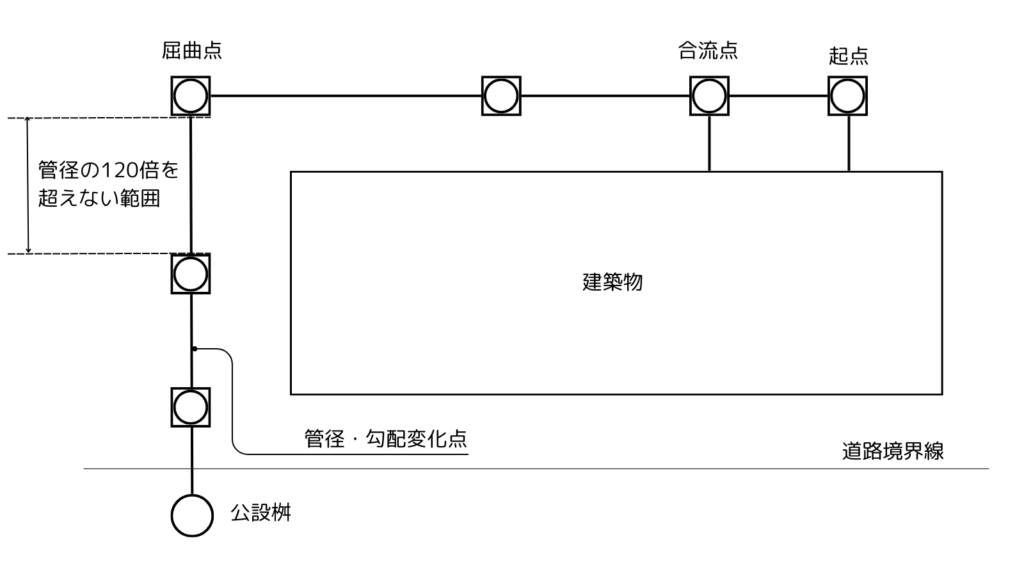

掃除口

掃除口は排水管内の点検や清掃を行うために、排水が詰まりやすい箇所、清掃しやすい箇所、長い配管途中に設けます。設置間隔は100A以下で15m以内、100Aを超える場合は30m以内が望ましいとされています。掃除口の大きさは配管と同一径以上を原則とします。

設置位置は以下の通りです。

敷地排水管

敷地排水管は破損を防ぐため地上の用途に応じて埋設深度を確保します。

| 地上の用途 | 埋設深度 [mm] |

|---|---|

| 自動車などの重量物の道路 | 750以上 |

| 人・自転車などの道路 | 450以上 |

| 庭・畑などの空き地 | 200以上 |

敷地内排水桝は以下の位置に設置します。

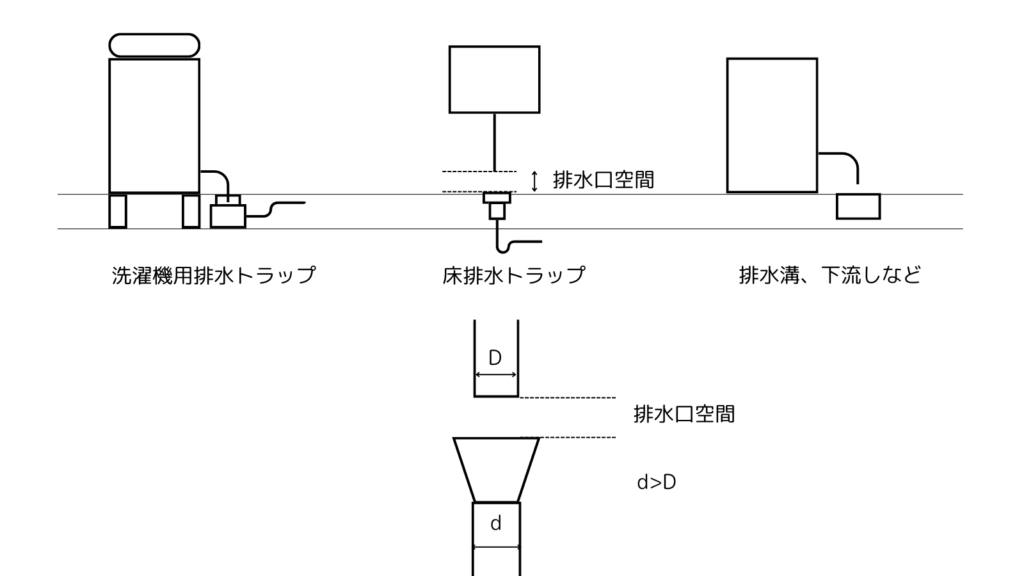

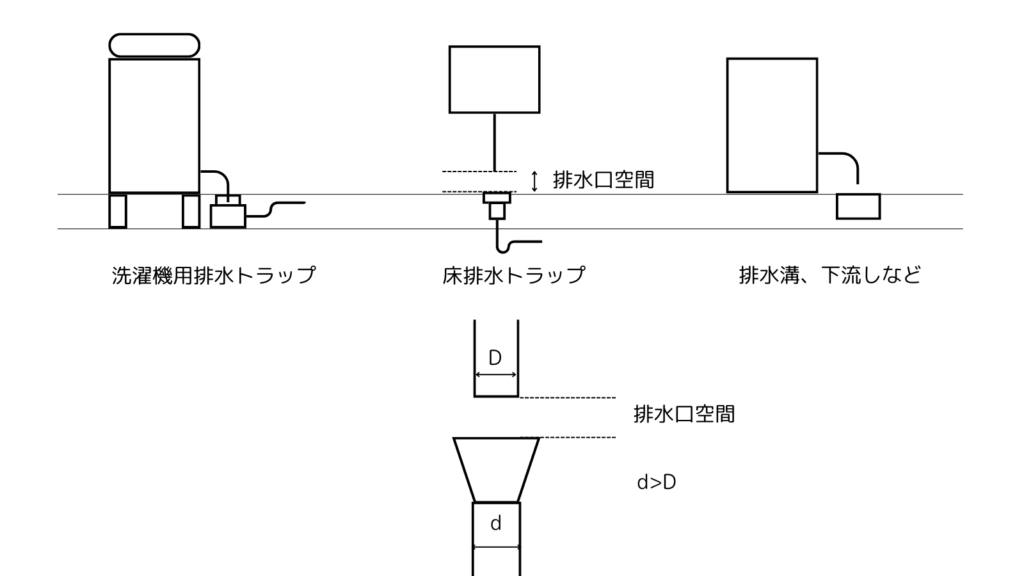

間接排水

飲食物を扱う機器や医療器具などで排水口を有する装置等は、排水系統に詰まりが発生した場合の逆流防止のために以下に示す間接排水とします。

| 間接排水管の呼び径 | 排水口空間 [mm] |

|---|---|

| 25以下 | 最小50 |

| 30~50 | 最小100 |

| 65以上 | 最小150 |

※飲料料貯水槽の場合には上表によらず最小150mmとします。

通気配管

伸頂通気管

最上部の排水横枝管が排水立て管に接続した点よりも上方へ排水立て管を立ち上げて、これを通気管として使用する部分を伸頂通気管と呼びます。伸頂通気管は排水立て管の管径を縮小せずに大気に開放します。複数の排水立て管より立ち上がった伸頂通気管は同様に管径を縮小せずに通気ヘッダにまとめて接続し、大気に開放(ベントキャップ等に接続)します。

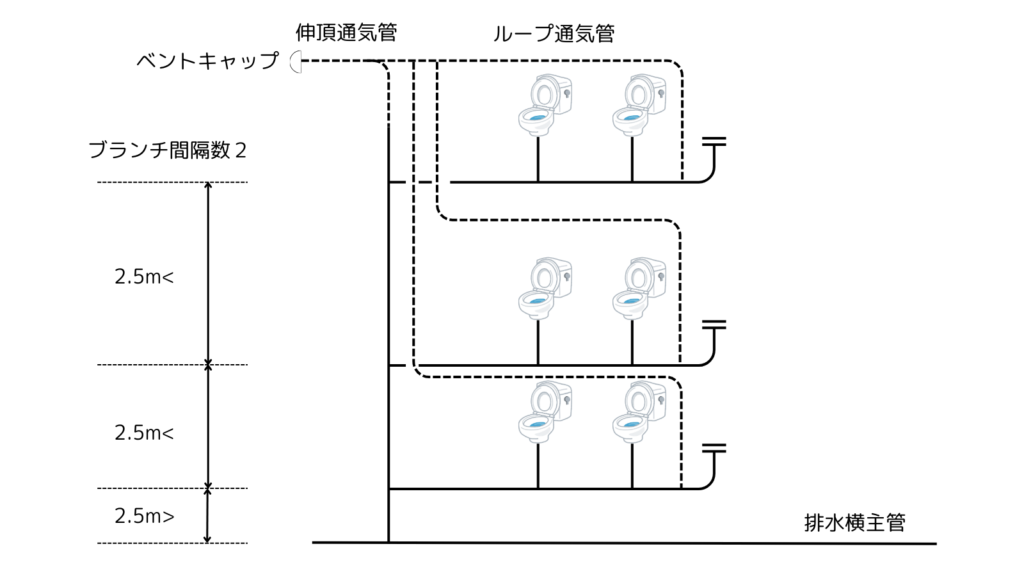

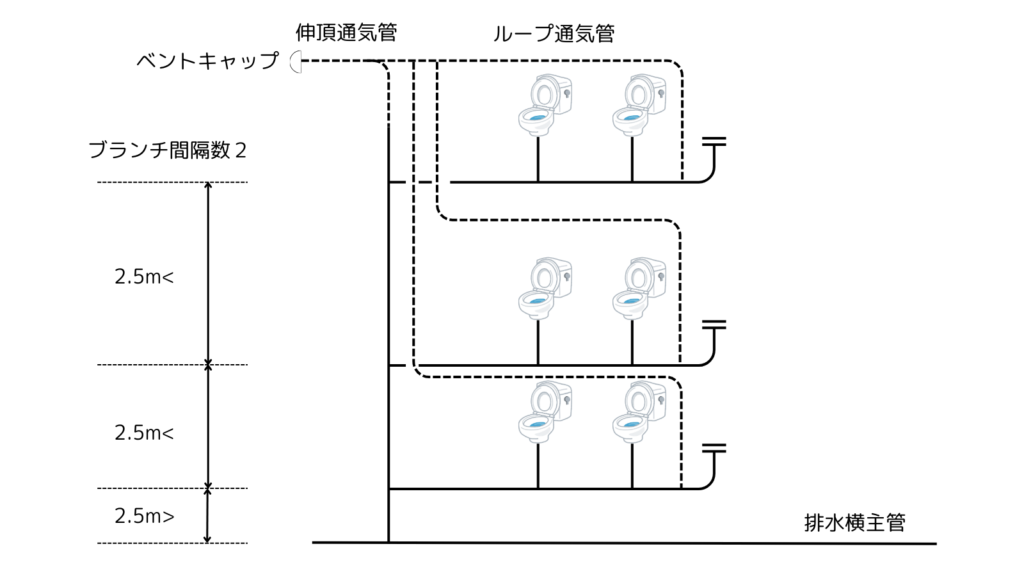

通気立て管

通気立て管は排水立て管に併設して設け、ループ通気管や各個通気管の端部に接続し、給排気を行う立て主管のことを指します。通気立て管はブランチ間隔3以上の排水立て管でループ通気・各個通気とする場合に設けます。

ブランチ間隔とは排水立て管に接続している各階の排水横枝管・横主管の間の鉛直距離が2.5mを超える排水立て管の区間をいい、2.5m未満の場合は1ブランチ間隔とはみなされません。

通気管の大気開放位置

通気管の端部は排水管内の臭気が建物の窓、給排気口から侵入しないよう以下の内容に留意して大気開放する必要があります。

| 屋上・屋根に開放する通気管 | 屋上を庭園等で使用する場合には2m以上立ち上げた位置で開放する。 |

| 屋上を利用しない場合には200mm以上立ち上げて開放する。 | |

| 寒冷地では積雪深度以上に立ち上げ、かつ雪が入りこまないような措置を行う。 | |

| 通気管が外壁・屋上を貫通する場合には開口部の穴埋めを入念に行う。 | |

| 外壁などの大気開放部 | 窓・換気口付近に設ける場合は、その上端から600mm以上立ち上げて開放する。 600mm以上立ち上げられない場合には水平に3m以上離して開放する。 |

| 通気管の末端には害虫などが侵入しないように有効開口面積が管断面積以上の防虫網を設ける。 | |

| 通気管の末端は建物の張出しの下部に開放してはならない。 | |

| 寒冷地では凍結防止のため開口部口径は75A以上とし、増径が必要な場合には外壁面から300mm以上離して行う。 |

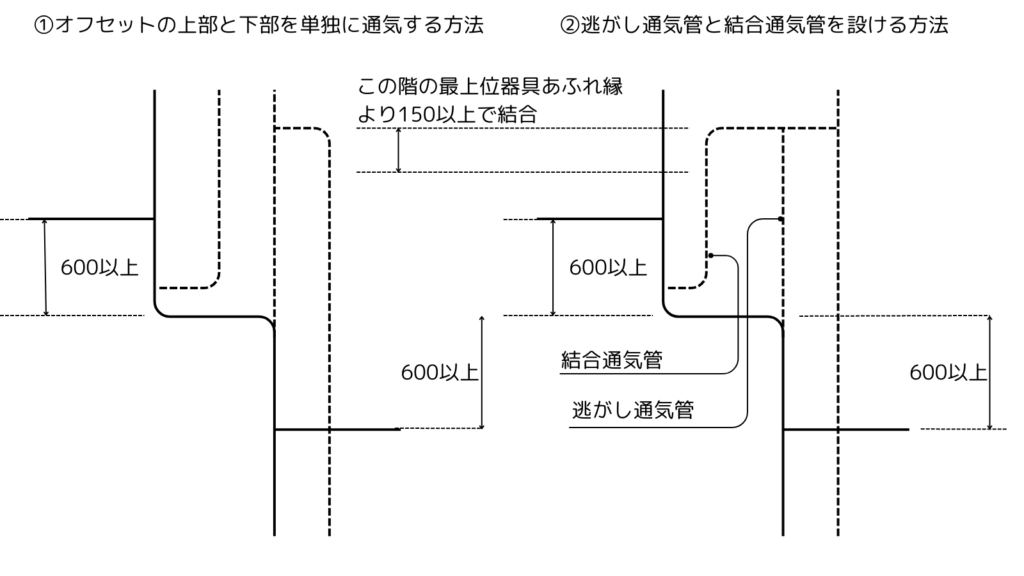

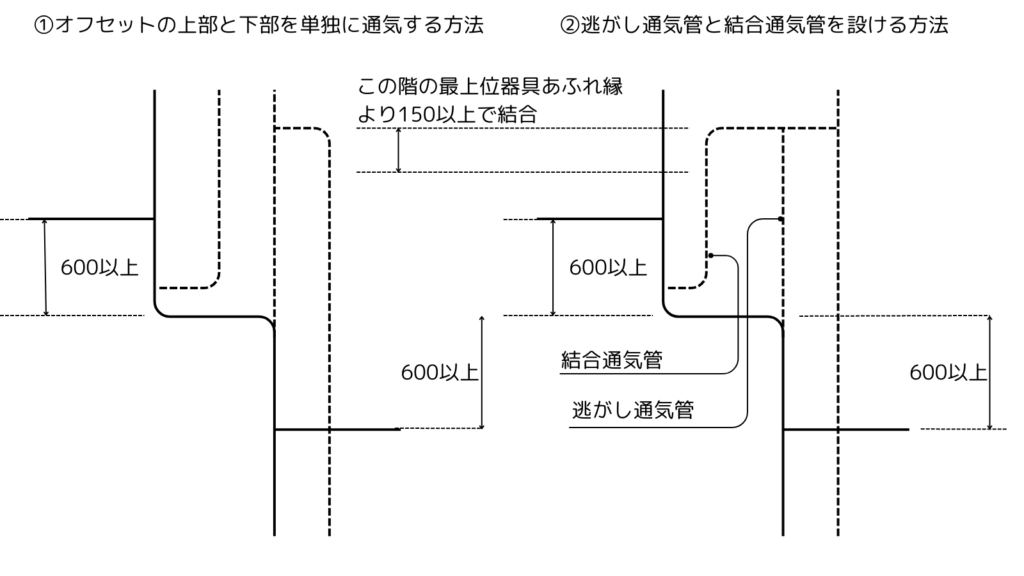

排水立て管のオフセットに対する通気の取り方

鉛直に対して45°を超えるオフセットの通気配管には以下の2つの方法があります。

- オフセットの上部と下部を単独に通気する方法

- オフセット部に逃がし通気管と結合通気管を設ける方法

機器・材料

トラップ

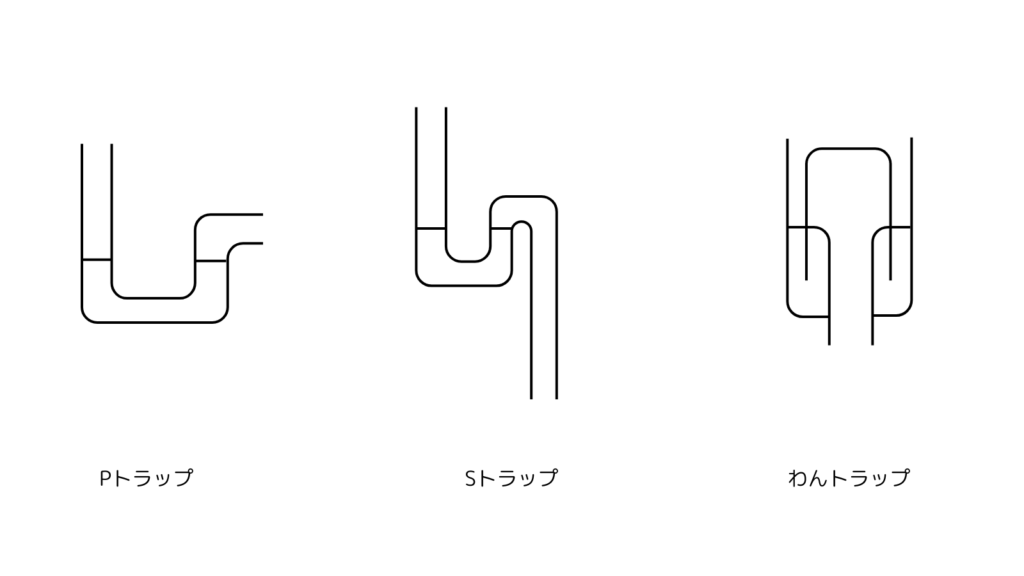

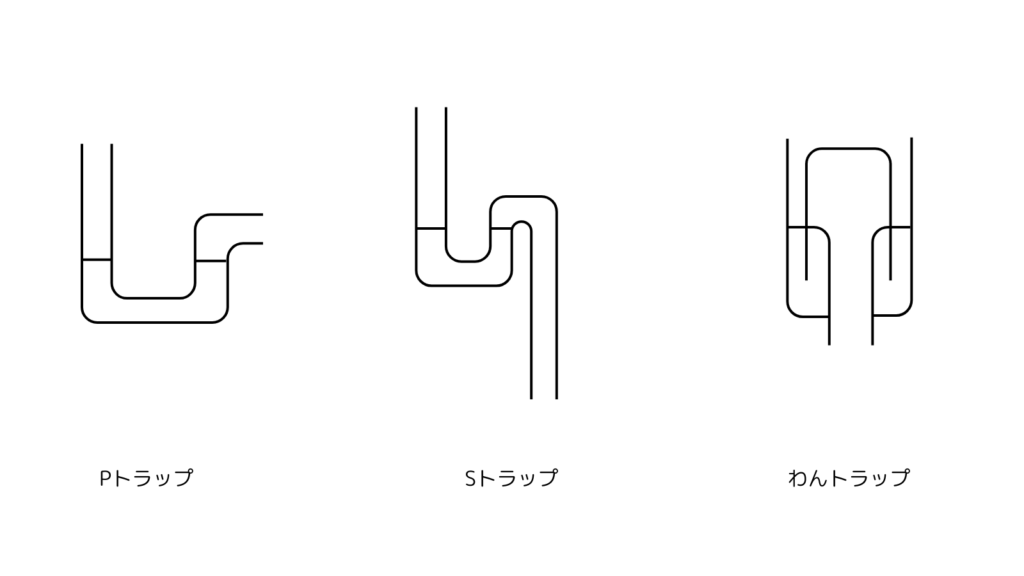

トラップは封水によって排水管内の臭気・害虫が室内に侵入するのを防止するために設置します。トラップのディップからウェアまでの鉛直距離を封水深と呼び、5cm以上10cm以下とするよう規定されています。

トラップの代表的なものとしてPトラップ、Sトラップ、わんトラップがあります。

阻集器

阻集器は排水中の有害な物質を分離・収集して残りの水液のみを自然流下により排水する器具・装置を指します。阻集器はトラップ構造を有しているものが多いので、二重トラップとならないよう注意が必要です。阻集器には以下のものがあります。

- グリース阻集器

-

厨房・調理場からの排水に含まれる油脂分が排水管中に流入し、管を詰まらせることを防止するために設ける装置です。工場製造品と現場施工品に分けられ、工場製造品にはステンレス製、FRP製などがあります。

- オイル阻集器

-

駐車場、洗車場、ガソリンスタンドから出る排水中に含まれる油類が排水管内に流入して爆発事故を起こすことを防止するために設けます。密閉構造のオイル阻集器には通気管を設置し、他の目的に用いる通気管とは兼用することなく大気に開放します。

- プラスタ阻集器

-

歯科技工室、外科ギブス室などから出る排水中に含まれるプラスタ、貴金属などの不溶性物質を分離・収集するための装置です。

排水槽・排水ポンプ

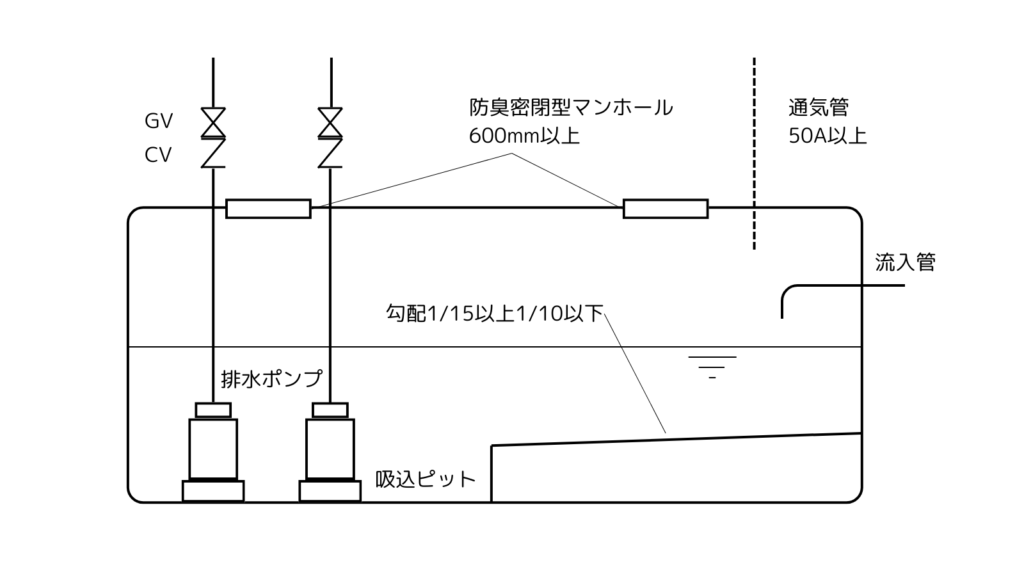

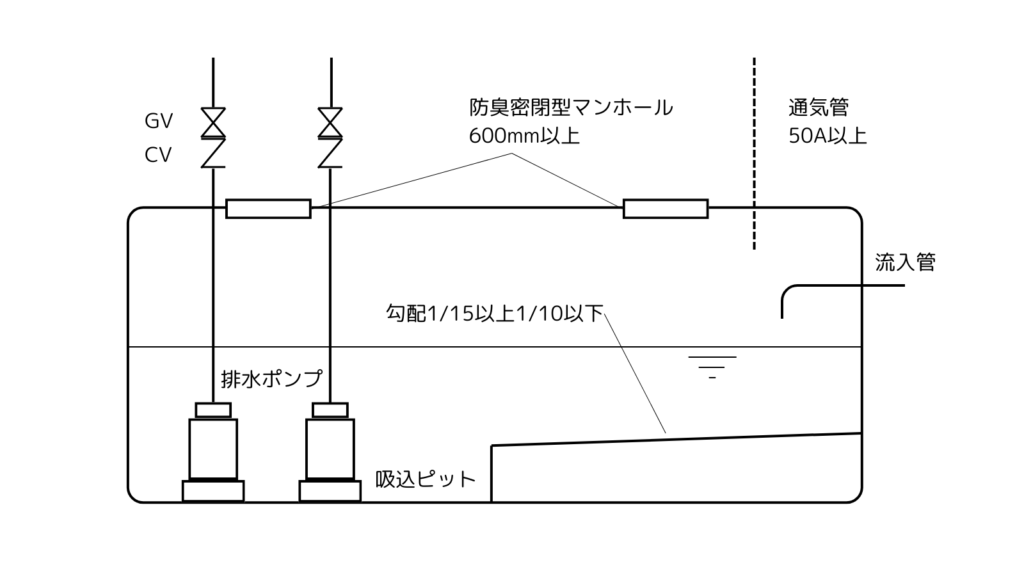

排水槽は貯留する排水の種類によって汚水槽、雑排水槽、湧水槽に分けられます。排水槽には内部の保守点検を容易・安全に行うことができる位置に直径600mm以上の円が内接することができる密閉型のマンホールを設けます。また、人が槽内に入った場合の換気確保のため、2個以上設置します。

排水槽の底には吸込みピットを設け、ピットに向かって1/15以上1/10以下の勾配と、点検用の階段を設けます。排水槽には通気管を設け、最小口径は50A以上とします。

排水槽の悪臭防止対策

排水槽内の排水は徐々に腐敗し、硫化水素を主成分とする悪臭物質が増加し不快な臭いを発生します。また硫化水素とコンクリートが反応して、排水槽が劣化する危険性もあります。これらの防止対策として排水の滞留時間を短くするとともに、定期的な清掃・維持管理が必要となります。

| 検討段階 | 対策 | 備考 |

|---|---|---|

| 設計段階 | 汚水槽と雑排水槽は別々に設ける。 | 厨房排水と合わせると悪臭発生。 |

| 排水槽容量はできる限り小さくする。 | 時間最大排水流入量以下とする。 | |

| 排水槽容量が小さく滞留しにくい構造の即時排水型ビルピット設備を設ける。 | 既設の排水槽を改造できる。排水の滞留がほとんどなく、汚泥の発生もきわめて少ない。 | |

| 排水槽の底面には1/15以上1/10以下の勾配を設け、最下部に排水ピットを設ける。 | 排水、汚泥の排出を容易にする。 | |

| 排水ポンプの吸込口はできるだけ低く抑える。 | 底面から200mm程度とする。 | |

| 排水ポンプの運転制御は水位制御とタイマ制御の併用方式とする。 | 東京都2時間程度推奨、日本下水道協会は1時間程度。 | |

| 調整槽を設ける場合は曝気撹拌装置を設ける。 | ||

| 維持管理段階 | 排水槽の清掃は年2回以上行う。 | 東京都では年3回以上推奨。 |

| 排水時に公設汚水桝内の硫化水素濃度を10mg/L以下とし、排水中の硫化水素濃度を2mg/L以下とする。 | この濃度を超えている場合には清掃回数を増やし、必要により曝気撹拌装置を設置する。 | |

| 既設排水槽で悪臭が発生している場合、曝気撹拌装置を設置する。 |

排水ポンプ

排水ポンプは排出できる異物の大きさによって、汚水、雑排水、汚物ポンプに分類されます。排水ポンプの型式には立て型、横型、水中型がありますが、建築設備ではほとんど水中型が使用されています。排水ポンプには予備ポンプを設け、通常は自動交互運転、水位が異常上昇する場合には同時運転とします。

| 種類/項目 | 汚水ポンプ | 雑排水ポンプ | 汚物ポンプ | |

|---|---|---|---|---|

| ノンクロッグ形 | ボルテックス形 | |||

| 用途・適用 | 浄化槽処理水、雨水、湧水などの固形物をほとんど含まない排水 | 厨房以外の雑排水など小さな固形物が混入した排水。口径50mmで20mmの木球が通過可能なこと | 汚水、厨房排水など固形物を含む排水。口径80mmで53mmの木球が通過可能なこと。 | |

| 最小口径 | 40A | 50A | 80A | |

| 通過可能異物径 | 口径の10%以下 | 口径の30~40%以下 | 口径の50~60%以下 | 口径の100% |

機器容量の決定

排水槽と排水ポンプ

排水槽と排水ポンプ容量は以下の関係式より求めます。まずピーク流入量を給水負荷に基づいて求め、排水ポンプの揚水量を先に決定した後に排水槽容量を決定します。

\[V=(Q_p-Q_{pu})T_1+Q_{pu} \cdot T_2\]

\(V\):排水槽容量 [L]、 \(Q_p\):排水槽へのピーク流入量 [L/min]、\(Q_{pu}\):排水ポンプの揚水量 [L/min]

\(T_1\):ピーク排水時の継続時間 [min]、\(T_2\):排水ポンプの最短運転時間 5min(小型)〜15min(大型)

\(Q_p<Q_{pu}\)の場合には\(Q_p-Q_{pu}=0\)とします。

上記式以外にも時間最大排水流入量を基準にして容量を決める方法もあります。この場合、排水ポンプは最短で5分〜最長で10分で排水槽容量を排出する揚水量とします。

\[V=Q_d/T \cdot K\]

\(T\):排水槽に排水を流入させている部分への1日当たり給水時間、\(Q_d\):排水槽に流入する1日平均排水量 [L]

\(K\):時間最大排水流入量とするための係数(2.0〜2.5)

排水槽と排水ポンプ選定についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

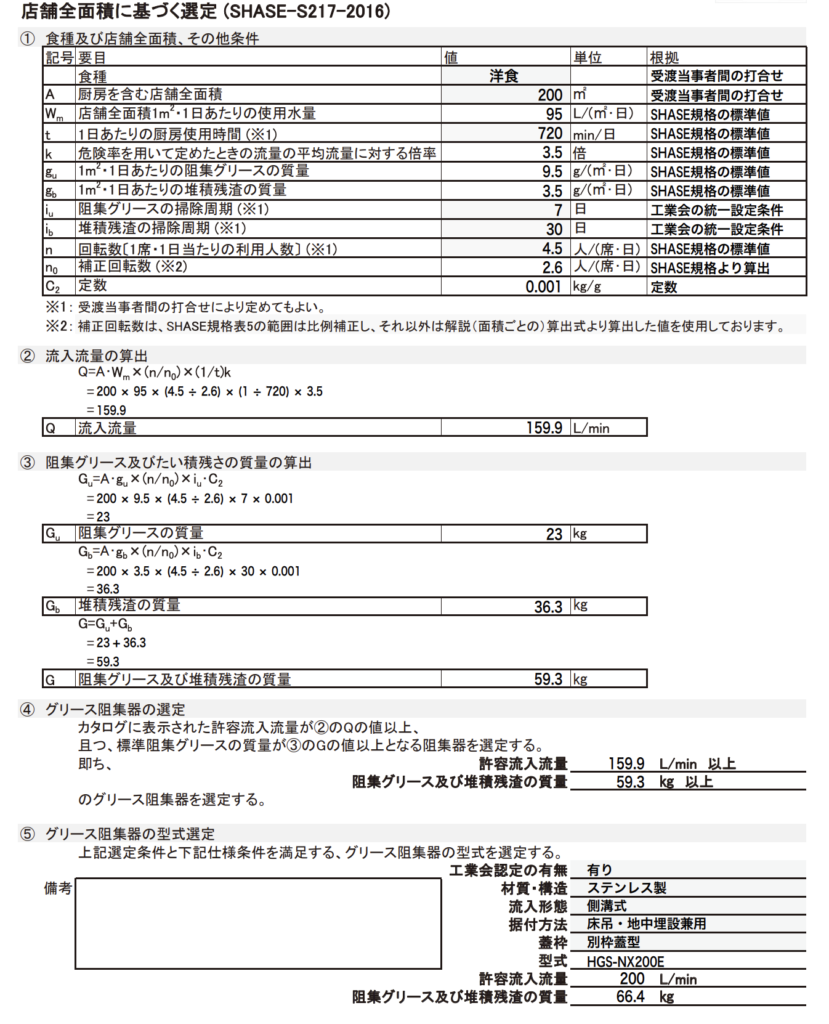

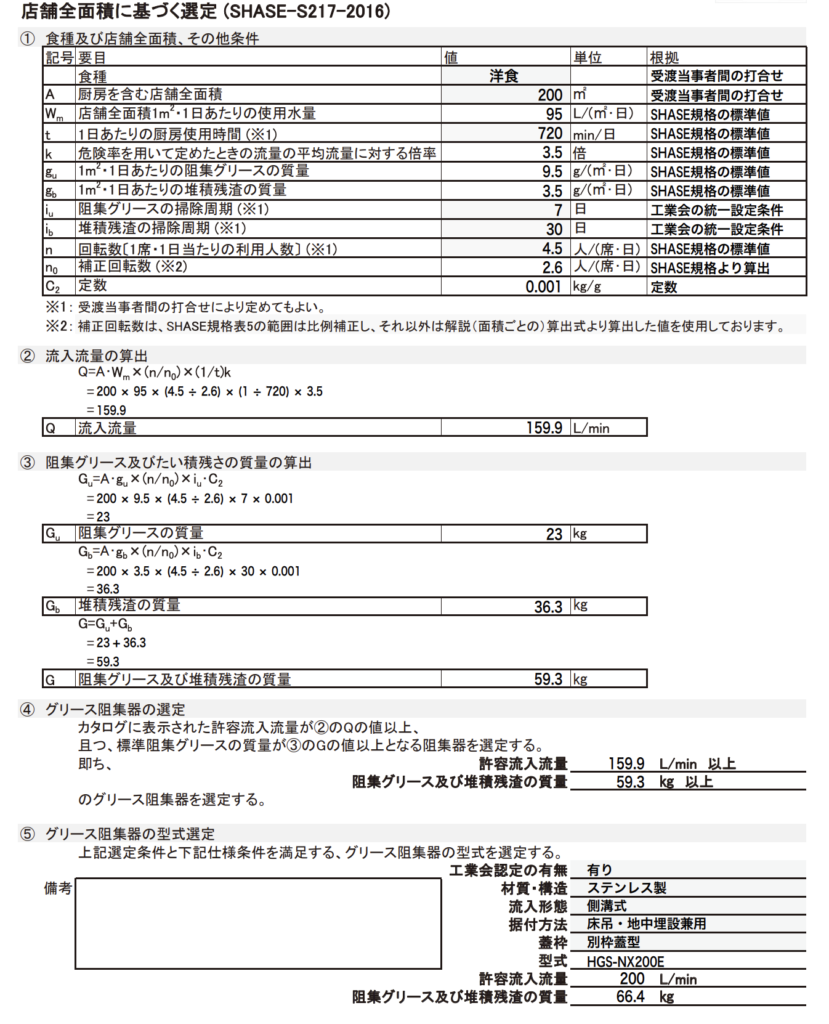

グリース阻集器

グリース阻集器容量の選定方法は一般に店舗面積による方法が一般的です。流入流量、阻集グリース質量および堆積残さ質量を求め、それらを満たす阻集器を選定します。詳細は割愛しますが、メーカーホームページにて食種と店舗面積を入力するだけで簡単に選定することができます。

https://www.horkos.co.jp/showroom/con/gt-form

排水通気管径の決定

排水通気管の管径決定方法には器具排水負荷単位法と定常流量法がありますが、一般的には器具排水負荷単位法が用いられますので、ここでは器具排水負荷単位法について解説します。器具排水負荷単位法はループ通気方式、各個通気方式の管径決定には用いられますが、伸頂通気方式、特殊継手排水システムの管径決定には使用できないので注意が必要です。

排水配管径の算定手順

- 排水管に設置される衛生器具の器具排水負荷単位を下表より求めます。

- 排水配管の区間ごとに器具排水負荷単位数を累計します。

- 累計した排水負荷単位数により、排水横枝管および排水立て管の管径を以下の表から決定します。

- 3階建てを超える排水立て管径の選定では、1ブランチ間隔に属する排水横枝管からの器具排水負荷単位数は、排水立て管の許容最大排水負荷単位数の1/2を超えないことを確認します。

- 求めた管径がトラップの最小口径以上でかつ30A以上となっているかを確認します。

| 器具名 | トラップ最小口径 [mm] | 器具排水負荷単位数 |

|---|---|---|

| 大便器(公衆用) | 75 | 6、8(使用頻度が高い場合) |

| 小便器(ストール大型) | 50 | 4、5(使用頻度が高い場合) |

| 洗面器 | 30 | 1 |

| 掃除流し | 75 | 3 |

| 管径(A) | 受け持ちうる許容最大器具排水負荷単位数 | |||

|---|---|---|---|---|

| 排水横枝管 | 3階建またはブランチ間隔3を有する1立て管 | 3階建を超える場合 | ||

| 1立て管に対する合計 | 1階分または1ブランチ間隔の合計 | |||

| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 |

| 40 | 3 | 4 | 8 | 2 |

| 50 | 6 | 10 | 24 | 6 |

| 65 | 12 | 20 | 42 | 9 |

| 75 | 20 | 30 | 60 | 16 |

| 100 | 160 | 240 | 500 | 90 |

| 125 | 360 | 540 | 1100 | 200 |

| 150 | 620 | 960 | 1900 | 350 |

| 管径(A) | 排水横主管および敷地排水管に接続可能な許容最大器具排水負荷単位数 | |||

|---|---|---|---|---|

| 勾配 | ||||

| 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | |

| 50 | 21 | 26 | ||

| 65 | 24 | 31 | ||

| 75 | 20 | 27 | 36 | |

| 100 | 180 | 216 | 250 | |

| 125 | 390 | 480 | 575 | |

| 150 | 700 | 840 | 1000 | |

通気配管系の算定手順

- 通気管の接続される排水管径とそれに加わる器具排水負荷単位数を把握します。

- 以下の表より排水管径、器具排水負荷単位数とする通気管の最長距離から管径を決定します。

| 排水管径(A) | 器具排水負荷単位 | 通気管径(A) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||

| 通気管の最長距離 [m] | |||||||||

| 30 | 2 | 9 | |||||||

| 40 | 8 | 15 | 45 | ||||||

| 40 | 10 | 9 | 30 | ||||||

| 50 | 12 | 9 | 22.5 | 60 | |||||

| 50 | 20 | 7.8 | 15 | 45 | |||||

| 65 | 42 | – | 9 | 30 | 90 | ||||

| 75 | 10 | – | 9 | 30 | 60 | 180 | |||

コメント