この記事は騒音対策検討が必要になったエンジニア向けに、騒音の基礎から法規制、計算方法について解説しています。

- 部屋の許容騒音値を提示され、対策を提案するよう言われたがどう進めていけば良いかわからない。

- 書籍やwebで検索してみたが、そもそも計算方法が難しすぎる。

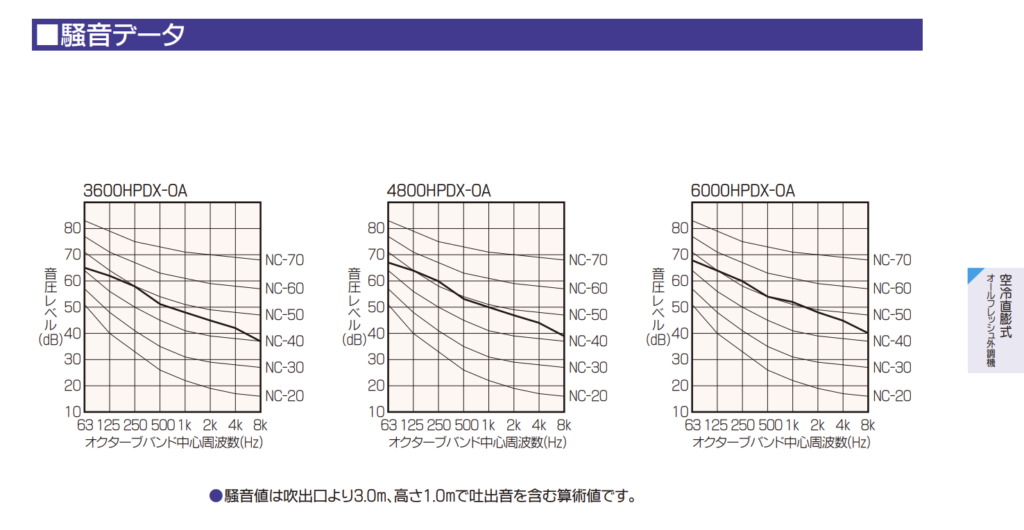

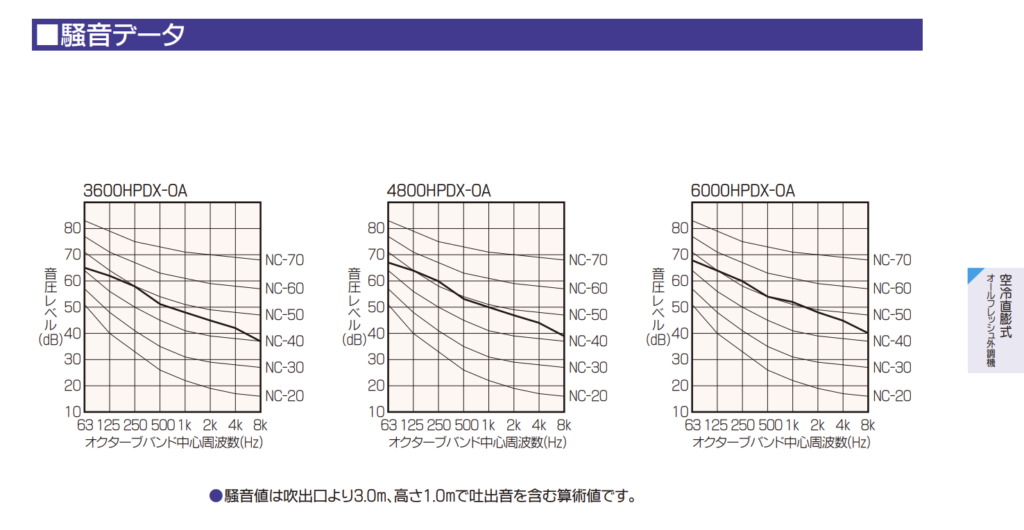

- logが大量に出てきて意味不明。グラフからの読み取り方がわからない。

この記事を読むことで次のことがわかります。

- 騒音の基礎から検討方法まで、およその全体像を掴むことができる。

- 簡易計算であれば自分で行うことができる。

- 複雑な計算の場合には専門の外注先に検討依頼を出すことができる。

内容は実務の知識をベースに、難しい計算式やグラフは極力使用せず、結局実務を進めるにはどうしたら良いの?という点にフォーカスして解説していきます。

騒音の基礎

音の単位

音の単位といえばdB(デシベル)ですが、デシベルにも3種類あります。

- 音圧レベル

- 音の強さのレベル

- パワーレベル

同じような名前で単位も[dB]で同じ。結局何が違うの?

わかりやすく違いをまとめると次の通りです

| レベル | 何を表す? | 単位 | 例 |

|---|---|---|---|

| 音圧レベル(SPL) | 空気の圧力変化の大きさ 耳で感じる音の大きさ | dB SPL | 会話60dB コンサート110dB |

| 音の強さのレベル(SIL) | 単位面積あたりの音のエネルギー | dB SIL | 音圧レベルと似た値をとるが方向性がある |

| パワーレベル(SWL) | 音源が放出する総エネルギー量 | dB SWL | スピーカー80dB ジェット機140dB |

一言でわかりやすく言うなら次の通りです。

- 音圧レベルとは・・・どれぐらい音が強いか

- 音の強さのレベルとは・・・どれくらい音が強いか、どの方向に音が進んでいるか

- パワーレベルとは・・・音源そのもののエネルギーの大きさ

音圧レベルと音の強さのレベルは距離が遠くなるほど低下しますが、パワーレベルは音源そのもののエネルギーなので変わりません。

dB(デシベル)以外にはphone(フォン)という単位もあります。

こちらは音圧レベルに人間の聴覚の性質を組み込んだ生理的・心理的尺度を表します。音圧レベルとの対応グラフがあるため、そちらから読み取ります。

騒音の表し方

騒音は単に音の大きさだけでなく、周波数や環境の影響を考慮した様々な方法で表されます。

以下に代表的な指標を説明します。

騒音レベル(A特性音圧レベル)

先ほど解説した音圧レベルを人間の耳の感度に合わせて補正して測定した値です。

◆なぜ補正するのか?

- 人間の耳は、低音(100Hz以下)や超高音(10kHz以上)にはあまり敏感ではない

- そのため、A特性フィルターを用いて、人の感覚に近い形に周波数を補正

◆どんな時に使う?

- 環境騒音の測定(工場、オフィス、道路交通など)

- 機械の騒音評価(エアコン、PCファンなど)

- 一般的な騒音の評価基準として最も良く使われる

◆例

- 静かな住宅地→40dB(A)

- 交通量の多い道路→70dB(A)

暗騒音

対象とする音のないときに、すでにその場所で発生している騒音を指します。

◆どんな音?

- 遠くの交通音

- 部屋の中の小さな反響音など

◆なぜ重要?

- 静寂な環境を作りたいとき、暗騒音が基準となる

- たとえば会議室や録音スタジオでは、暗騒音が大きいと小さな音が聞こえづらくなる

NC値(Noise Criteria)

部屋の静けさの指標です。音圧レベルをNC曲線で指標化しています。

◆どうやって測る?

- 音圧レベル(dB)を周波数ごとに測定し、NC曲線と比較

◆NC値の目安

| NC値 | 環境の目安 |

|---|---|

| NC-25 | 静かな住宅、録音スタジオ |

| NC-35 | 図書館、病院の病室 |

| NC-40 | 一般的なオフィス |

| NC-50 | うるさいオフィスやレストラン |

RC値(Room Criteria)

ASHRAE(アメリカ談合冷凍空調学会)が定めた、室内騒音の評価指標です。

◆NC値と何が違うの?

- NC値は単純に騒音の大きさを測るのに対し、

- RC値は騒音の「快適さ」」や「室」も考慮する

◆どんな場面で使う?

- オフィス、病院、ホテル、住宅などの室内環境評価

◆RC値の評価基準

| RC値 | 環境の快適さ |

|---|---|

| RC-20〜RC-30 | とても静かで快適 |

| RC-35〜RC-40 | 許容範囲(オフィスや住宅に適する) |

| RC-50以上 | 騒がしく、快適とは言えない |

騒音の表し方のポイント!

騒音の表し方を一言でわかりやすくまとめると次の通りです。

- A特性音圧レベル:騒音計で測る「耳に聞こえる音の大きさ」

- 暗騒音:何もしていないときの環境音

- NC値:部屋がどれくらい静かかを数値化

- RC値:騒音の快適さや室も考慮

騒音の伝搬経路

騒音はさまざまな経路を通じて伝わります。どのように伝わるかを理解すると、適切な防音・遮音対策を考えやすくなります。

騒音の種類と伝搬経路

騒音の伝わり方にはおおきく分けて、次の2種類があります。

- 空気を介して伝わるもの(空気伝播音)

- 建物や構造体を介して伝わるもの(固体伝搬音)

それぞれの具体的な経路を見ていきましょう。

機器から直接室内に放射されるもの

◆どんな音?

- 機器(エアコン・換気扇など)自体が出す音(モーター音、風切り音)

- 室内に直接放射されるため、距離が近いほどうるさく感じる

◆対策

- 低騒音型の機器を選ぶ

- エアコンの設置位置を工夫する(頭の近くを避ける)

- 吸音性の高い建材を使用する

ファン騒音やダクト内騒音が制気口から室内へ放射されるもの

◆どんな音?

- ダクト内を空気が通ることで生じる音(風切り音、乱流音)

- ファンの回転音や振動音がダクト内を伝わり、最終的に制気口から室内に放射される

◆対策

- ダクト内に吸音材を入れて音を低減させる

- ファンの回転数を調整して騒音を低減する

- ダクト形状をスムーズにして空気の乱れを減らす

壁・天井を透過して室内に騒音が伝搬するもの

◆どんな音?

- 壁、天井が音を完全に遮断できないため、音が透過する

- 隣の部屋のテレビの音や話し声、機械室の動作音など

◆対策

- 壁、天井を厚くする(遮音性の高い材料を使う)

- 吸音材や防音パネルを設置

- 壁の隙間をなくし、遮音ドアを設置

冷却塔など屋外機器、ガラリからの騒音が屋外に伝搬するもの

◆どんな音?

- 屋外機器から出るモーター音、ファンの回転音、風切り音

- ガラリを通じて騒音が屋外に漏れることが多い

- 近隣住民との間で騒音問題になることも

◆対策

- 防音壁や遮音パネルを設置して騒音の拡散を防ぐ

- 屋外機器の設置場所を工夫する(できるだけ敷地境界から離す)

- 低騒音型の機器を選定する

機器振動が構造体を振動として伝わり、室内に騒音として伝搬するもの

◆どんな音?

- 振動を伴う機械(エレベーター、ポンプ、空調機)が建物の床や壁を振動させる

- 振動が建物の構造を通じて伝わり、離れた部屋でも「ゴーッ」といおう低音として聞こえる

- 固体伝搬音は距離が遠くても伝わりやすい

◆対策

- 防振ゴムや防振装置を使って、振動を抑える

- 機械を壁や床に直接接触させない

- 建物の構造自体を防振設計にする

室内の発生騒音

機器の発生騒音

機器の発生騒音は各メーカーに問い合わせます。

騒音データがない場合には以下のASHRAEの式から機器の騒音値を求めることもできます。

Lw=Kw+10log10Q+20log10P+C

Lw:送風機発生音のパワーレベル[dB]、Kw:基本パワーレベル[dB]

Qw:流量[m3/s]、P:圧力[Pa]、C:送風機の静圧効率による補正値[dB] (※数値・表等は実務の知識p281参照)

ダクト内の発生騒音

ダクトに送風した場合、以下の部分で気流およびダクト壁の振動による騒音を発生するため、その発生音のパワーレベルを把握しておく必要があります。

- ダクト直管部

- 曲管部

- 分岐部

- 断面変化部

- 流量制御装置

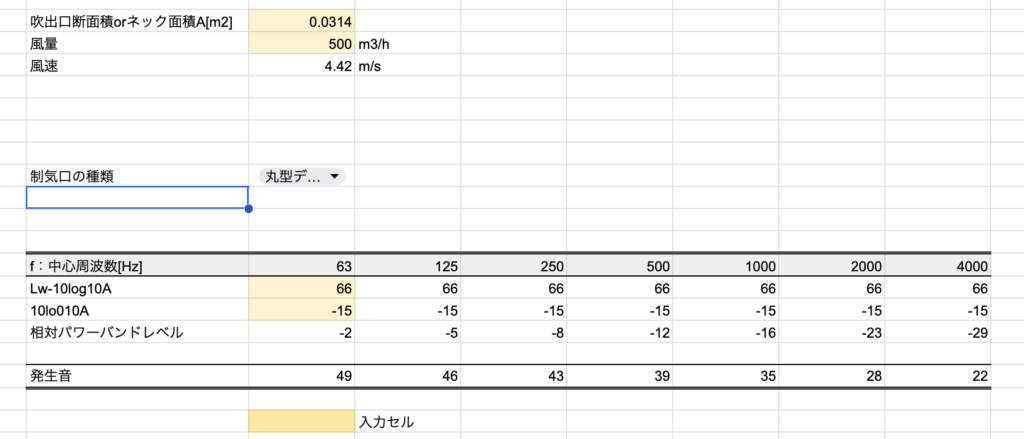

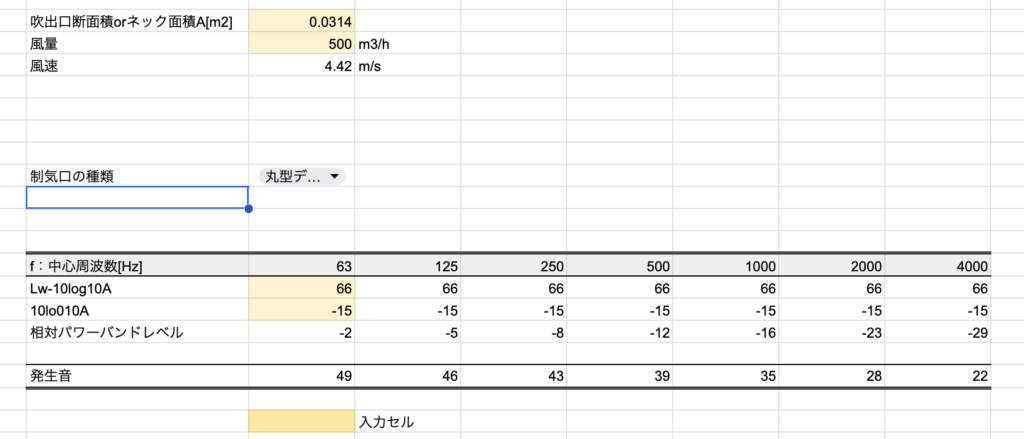

- 制気口

- 消音器

しかし、機器が複数台ある場合など、これらを一つ一つエクセル等で計算していくことは非常に煩雑で、実務上は条件のみ整理して専門の計算ソフトを持つ外注に依頼をだすことが現実的と言えます。

騒音検討可能な会社は後ほど紹介します。

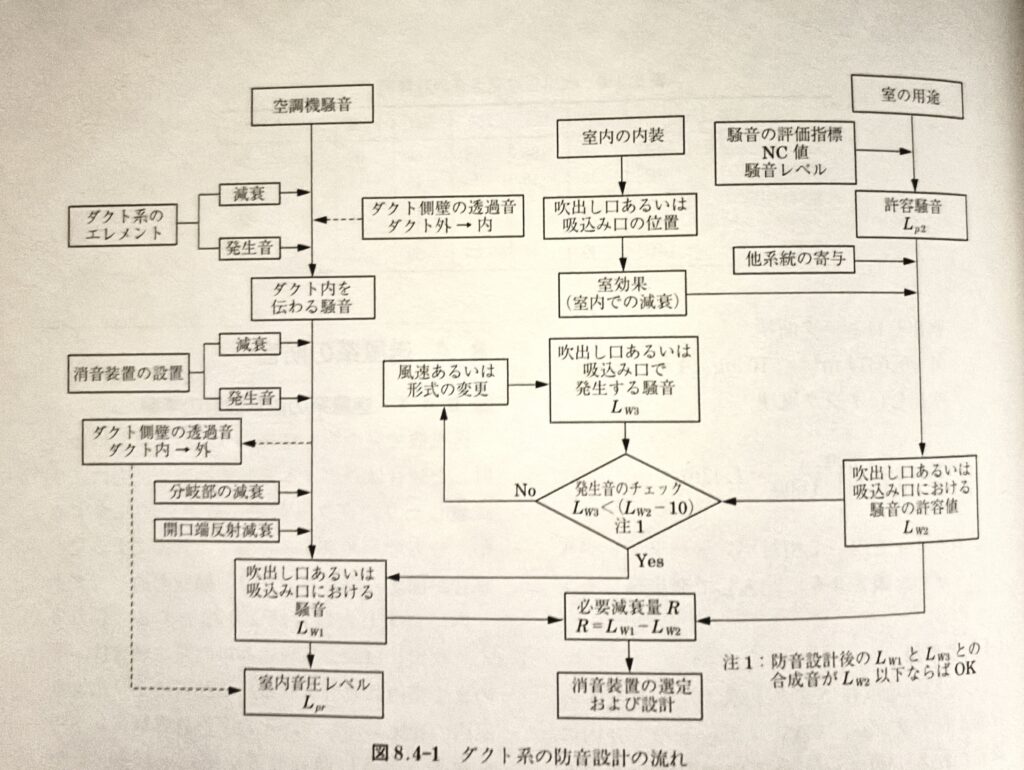

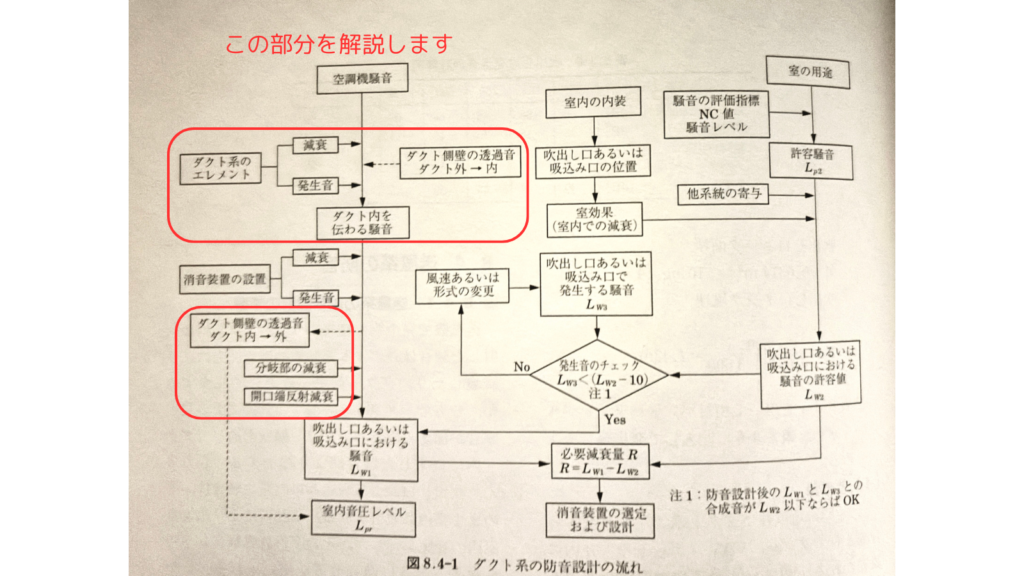

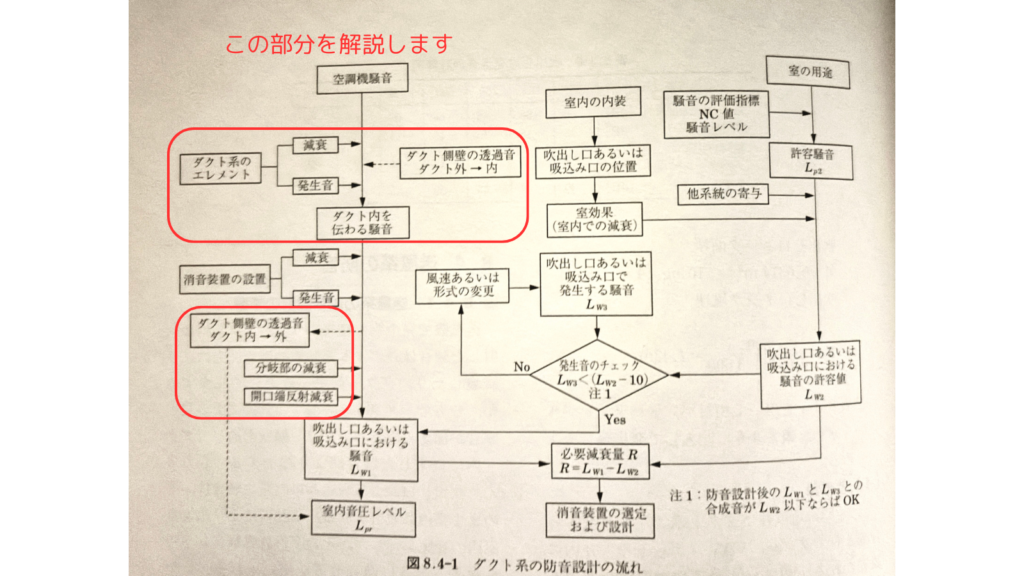

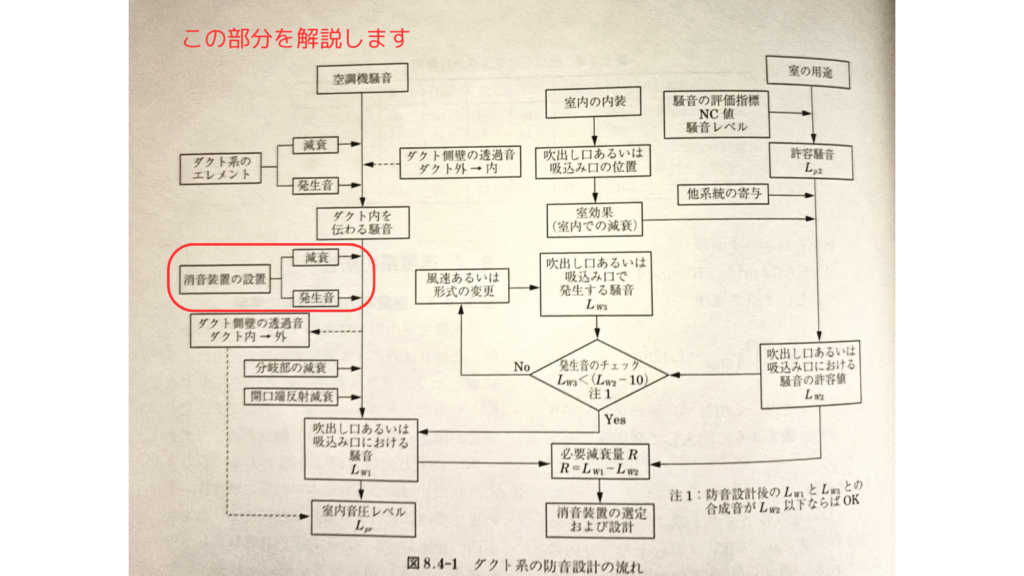

室内の防音設計の手順

ダクト内での減音量と気流による発生音を足します

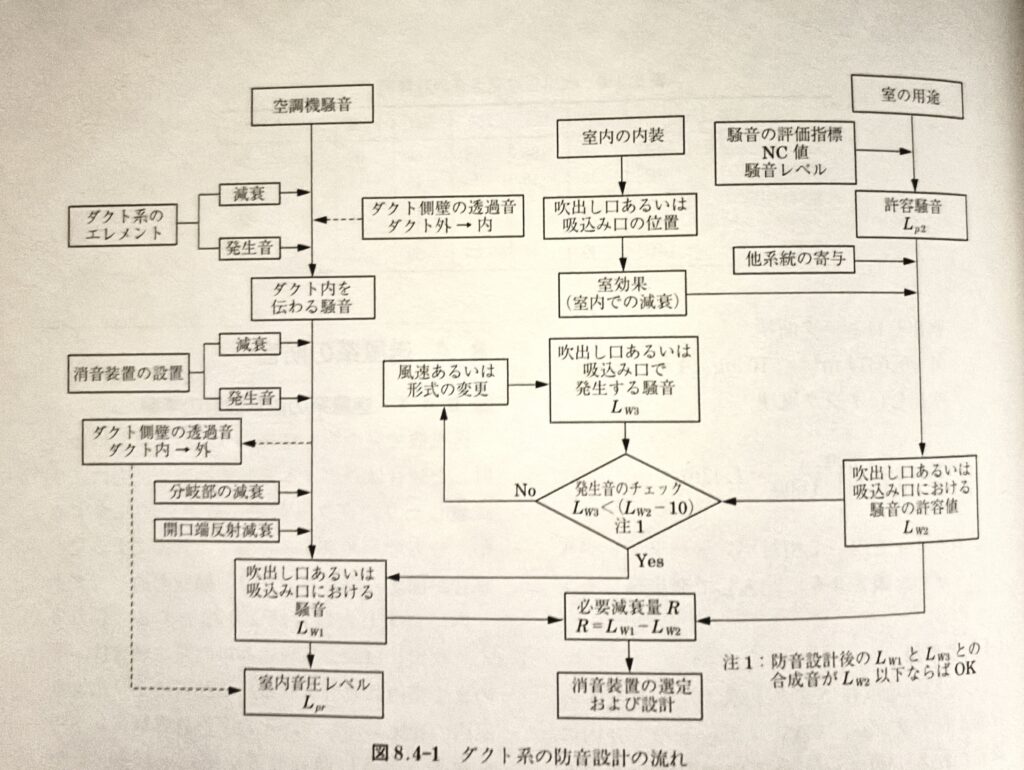

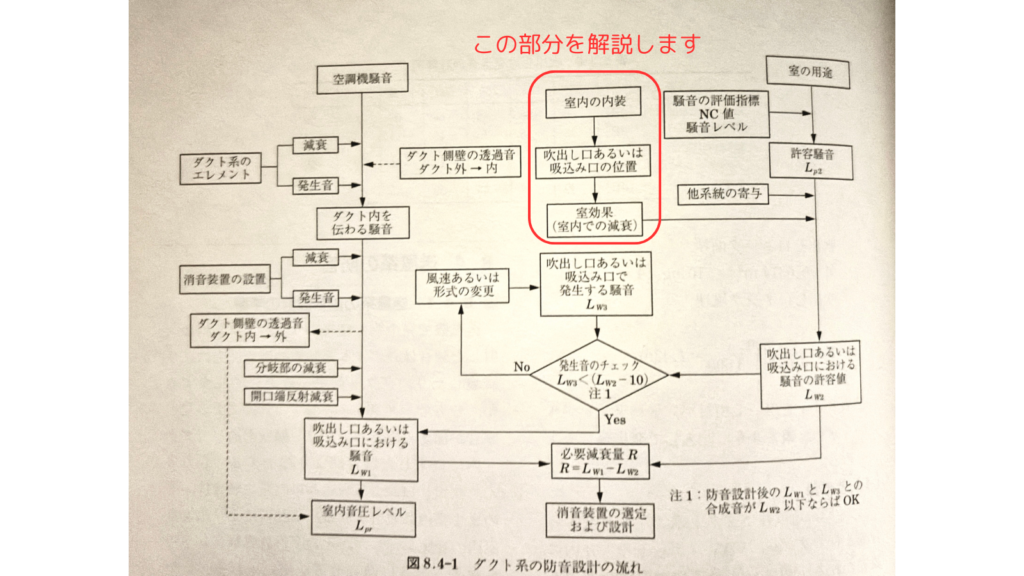

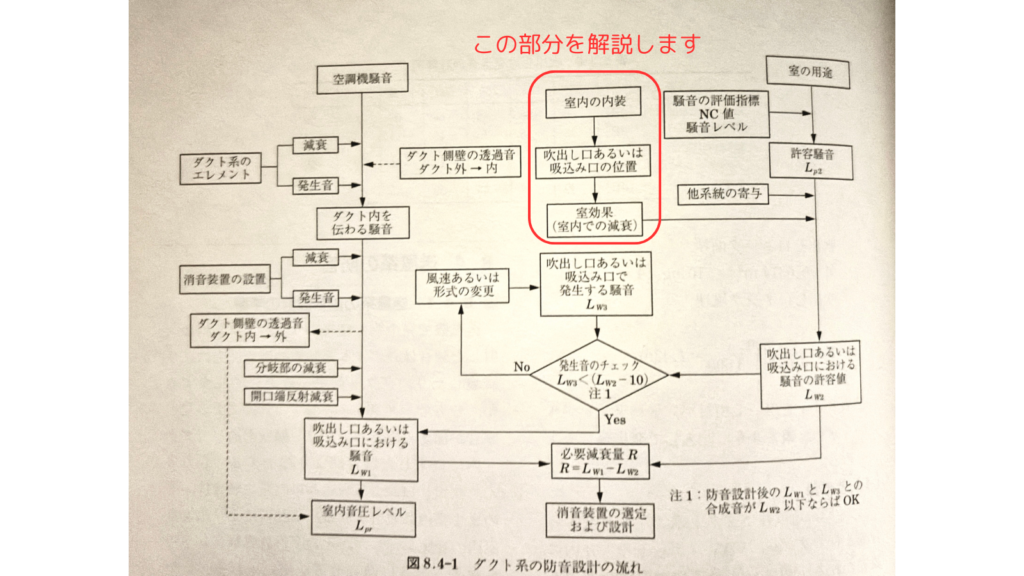

室内の防音設計フローを以下に示します。

室内における騒音の伝搬

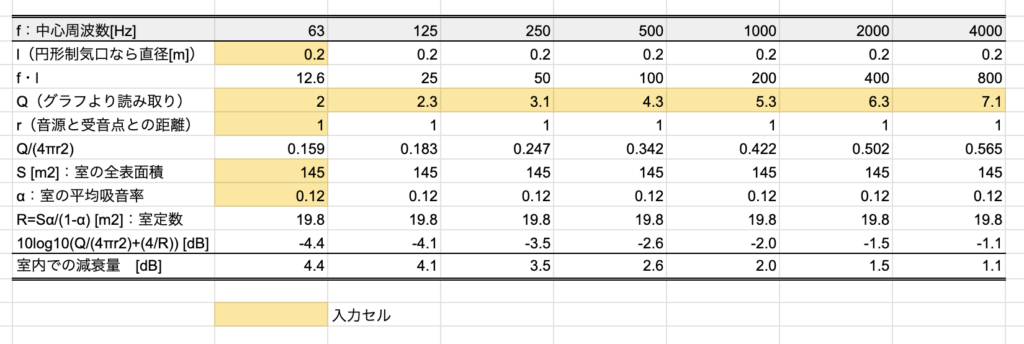

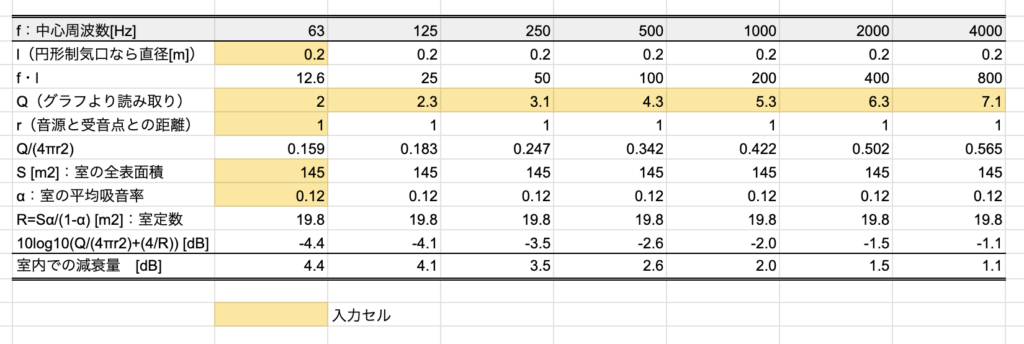

制気口から測定点までに騒音は減衰します。これは部屋の表面積や室内の平均吸音率に依存し、次の式から求めることができます。

Lp=Lwr+10log10(Q/4πr2+4/R)

Lp:音源から距離rの点の音圧レベル[dB]、Lwr:音源から放射されるパワーレベル

Q:指向性指数(グラフから読み取る)、R=Sα/(1-α):室定数、α:室内の平均吸音率

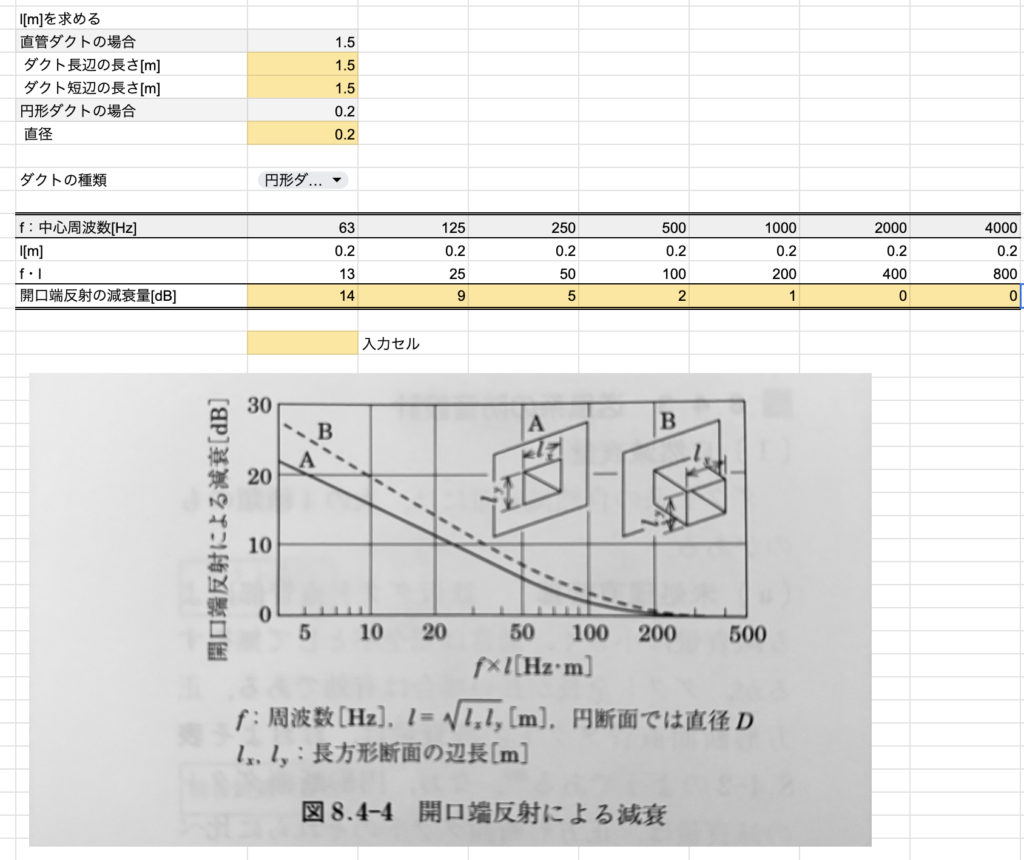

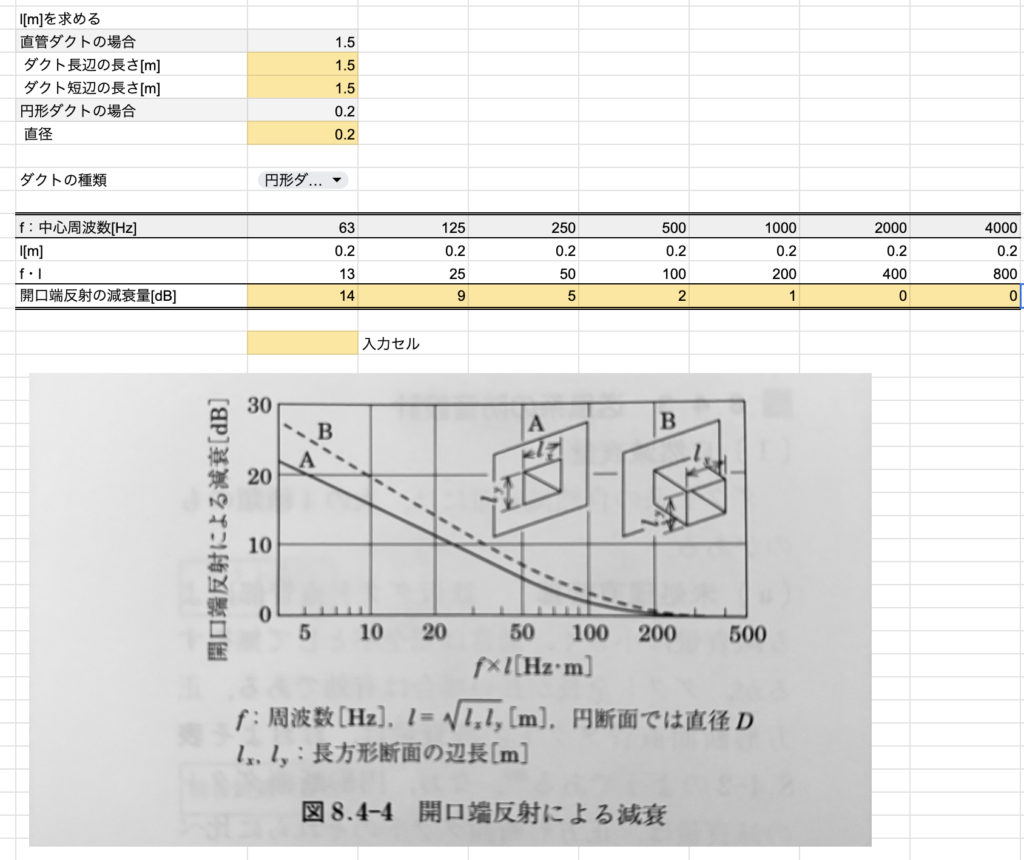

Q:指向性指数をグラフから読み取るにはf・lを求める必要があります。

f:周波数、l:√(lx・ly)、lx・ly:ダクト開口端の長辺・短辺長さ[m]、円形断面では直径[m]

室内での減衰量を求めてみます。次のような空調系統を考えます。

スプレットシートの着色セルに条件を入力することで室内での減衰量を求めることができます。

室内の防音設計

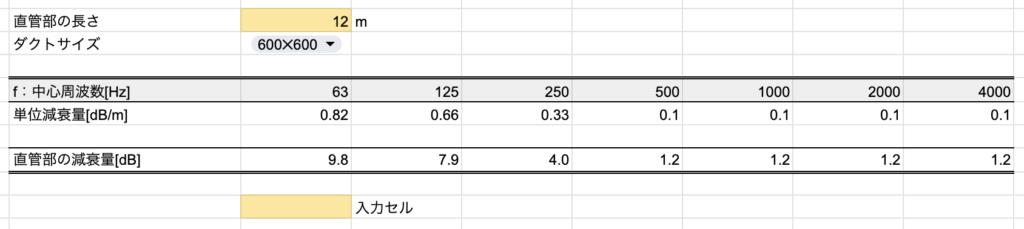

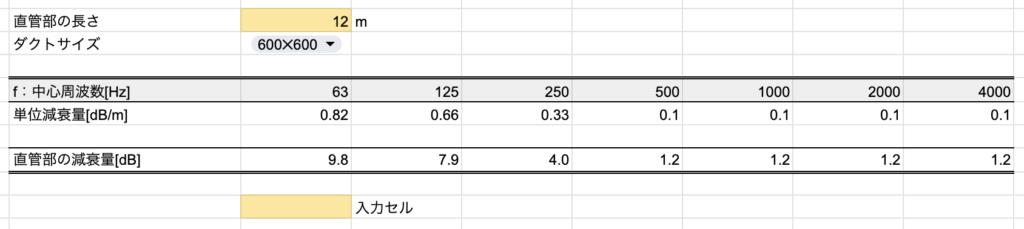

自然減衰量(ダクト系のエレメントー減衰)

ダクト系の自然減衰量には次の4種類があります。

- 未処理直管部

-

直管部による減衰量は小さいため、通常は安全率として無視します。表より読み取ります。

- 未処理曲管部

-

エルボサイズが大きければある程度の効果が見込めます。表より読み取ります。

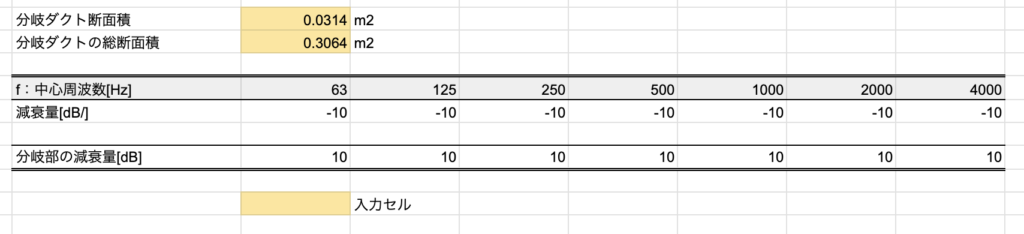

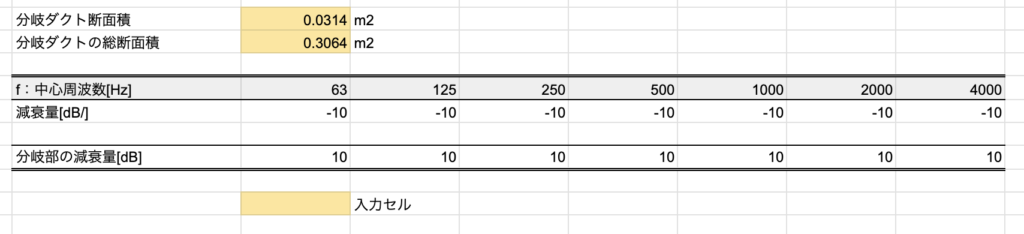

- 分岐部

-

分岐部ではほぼ面積比で音響エネルギーが分配されると考えます。

分岐部減衰量=10log10(分岐ダクト断面積/分岐ダクト総断面積) [dB]

- 開口端

-

ダクトの開口端では音の一部が反射され、開口から放射される音が減衰します(開口端反射と言います)。周波数別にグラフより読み取ります。

ダクト系の自然減衰とは反対にダクト内に入ってくる騒音も考慮が必要な場合があります。

ダクトが騒音の著しい場所を通っている場合やフレキシブルダクトなど、ダクト外壁の遮音量の小さいダクトでは注意が必要です。

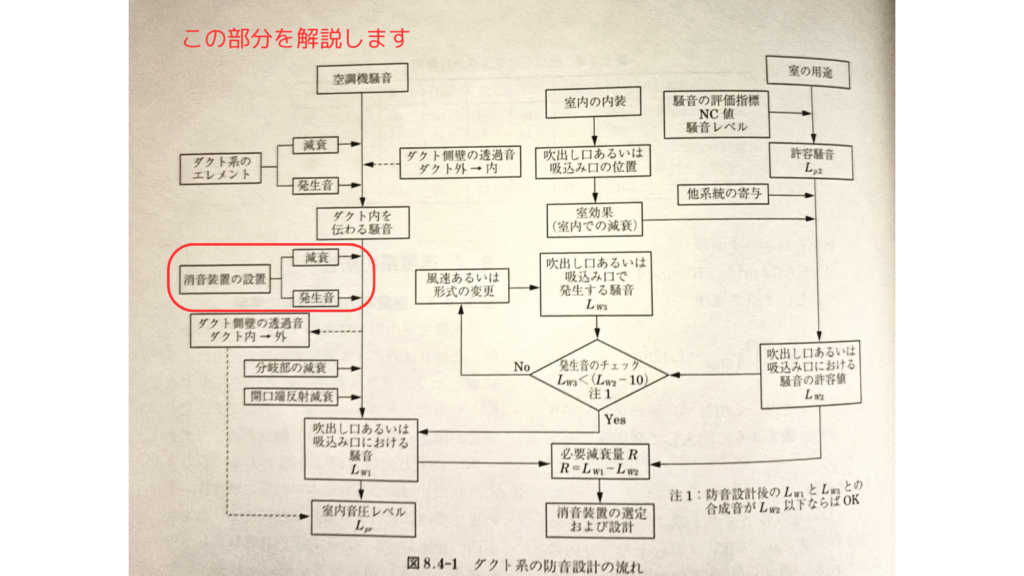

消音器

消音器は以下に示す種類があります。

- 吸音材内張りダクト

-

ダクト内面にグラスウールなどの多孔質吸音材を内張りしたもの。中高周波数の減衰は大きいが、低周波数域の減音は期待できない。

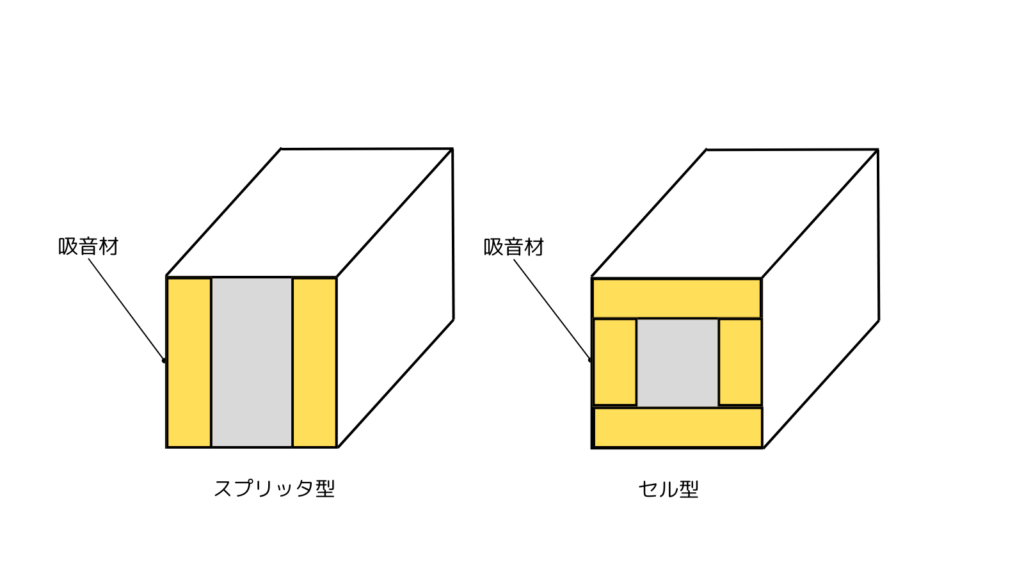

- スプリッタおよびセル型消音器

-

ダクト内に吸音材の仕切り(スプリッタ)を設けて吸音面積を増すことで、音の減衰効果を高めたもの。減衰特性は内張りダクトと同様に、中高周波数は減衰が大きいが、低周波数は小さい。

- 消音エルボ

-

ダクトエルボに吸音材を内張りしたもの。

- 消音ボックス

-

ダクト断面を拡大し、拡大したボックス内部に吸音材を内張りしたもの

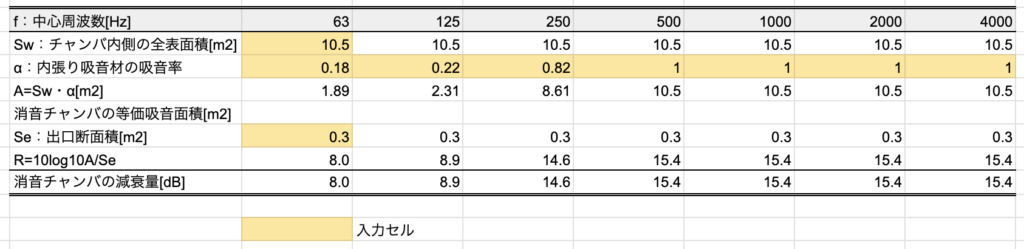

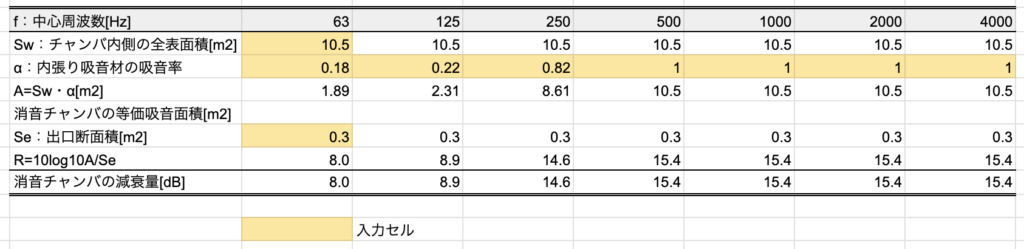

- 消音チャンバ

-

消音ボックスの拡大部をより大きくして吸音材を内張りしたもの。通常用いられる消音チャンバの減衰量は約10dB前後である。

- アクティブ消音器

-

音源からの騒音に対して逆位相の騒音を発生して騒音を除去するもの。

消音チャンバの減衰量は次の式で求められます。

R=10log10A/Se

R:消音チャンバの減衰量[dB]

A=Sw・α、Sw:チャンバ内側の全表面積[m2]、α:内張り吸音材の吸音率

Se:出口断面積[m2]

先ほどの例題に記載していた、空調機消音チャンバの減衰量を求めてみます。

スプレットシート(別シート)の着色セルに条件を入力することで消音チャンバの減衰量を求めることができます。

ここまでで、送付系の騒音計算を求める準備が整いました。

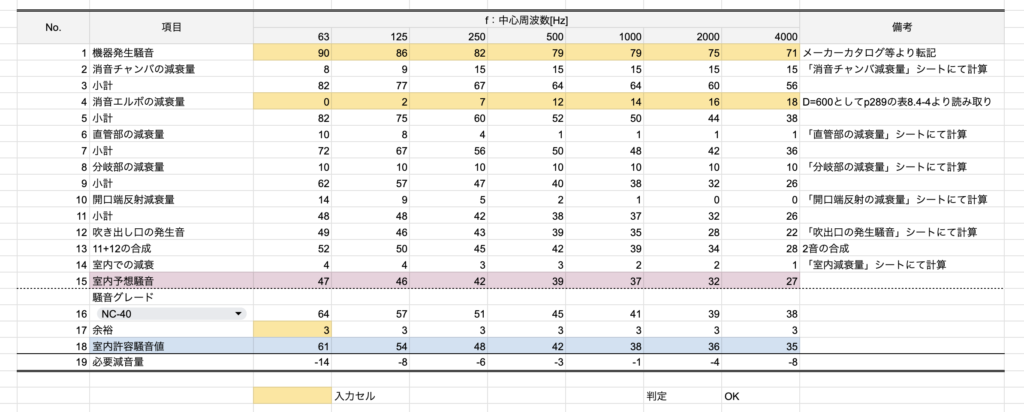

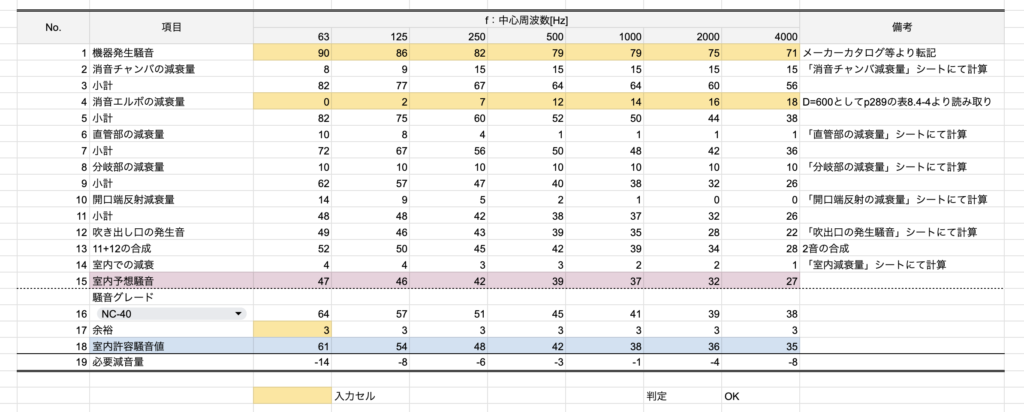

◆上図の例題の送風系における室内騒音計算を行ってみましょう。

直管部の減衰量、分岐部の減衰量、開口端反射の減衰量、吹出口の発生騒音をそれぞれスプレッドシートの各シートより計算します。

内容は実際にスプレッドシートを触りながら見てもらった方が理解しやすいかと思いますが、室内騒音計算の概略をまとめると次のようになります。

- 機器のオクターブバンド騒音値から消音器や直線部の減衰を求めて、吹き出し位置での残騒音を求める。静圧計算と考え方は同じで、対象とするエネルギーが圧力か音かの違いだけ。

- 許容騒音がシビアなら発生騒音を足す。

- 吹き出し位置での残騒音に制気口での発生騒音をを加えた2音の合成騒音を求める

音を足す。 - 合成騒音から測定点までの室内の距離減衰を求めて最終的な騒音値を求める。

- これと許容騒音値を比べて合否を判断する。

屋外機器の防音

騒音の環境基準

屋外機器から発生する騒音は、騒音規制法により地方自治体ごとに敷地境界線における騒音の許容限度を規制基準として騒音レベル(A特性音圧レベル)で定めています。

東京都の例を以下に示します。

屋外騒音防止上の基本的留意事項

屋外の騒音源についても屋内騒音と同様に、低騒音機器の選定、消音装置、防音カバーによる対策のほか、防音壁、騒音源の配置計画による対策が必要となります。

特に配置計画は建物計画初期から検討することが重要です。

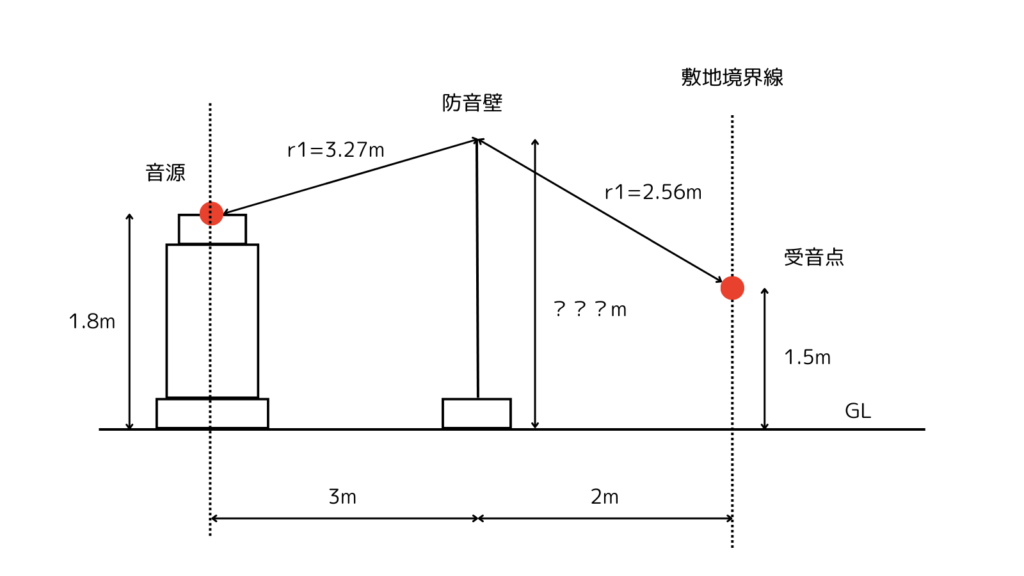

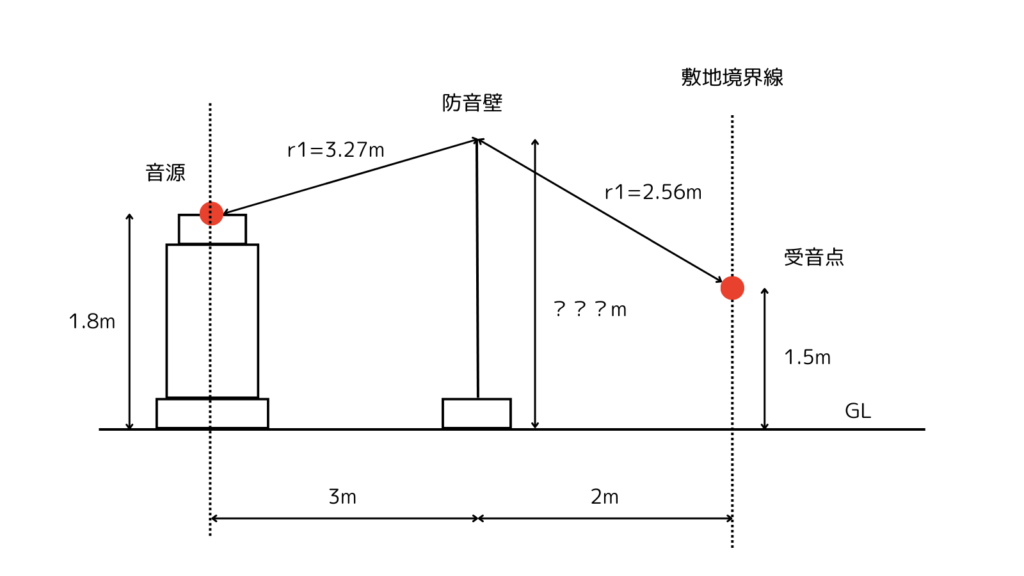

距離減衰と遮音による減音(屋外騒音計算例)

屋外騒音は距離減衰と防音壁や建物による減衰を考慮して計算します。

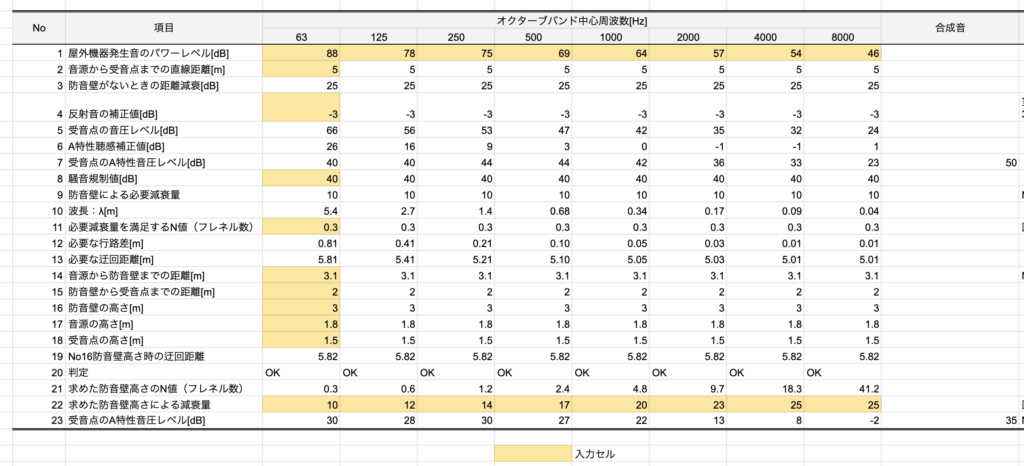

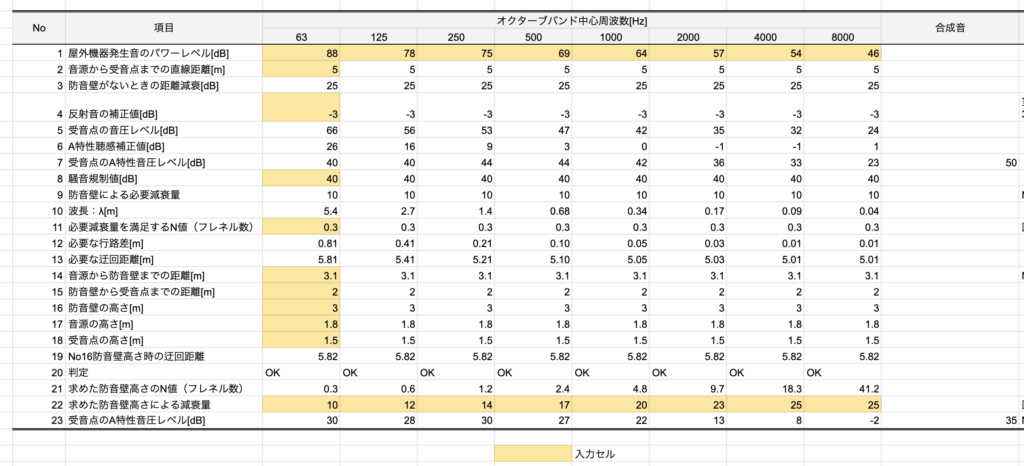

以下に示す防音壁の例について騒音計算を行い、許容騒音値を満足させるための防音壁高さを求めます。

こちらも実務の知識をベースにスプレッドシートを用意しました。

着色セルを入力することで必要な防音壁高さを求めることができます。

判定がOKとなるまで防音壁高さを手入力で調整します。

騒音計算ツール

おすすめの騒音計算ソフトは?

騒音計算についてはこれといったソフトがありません。

以前はTDCという会社が騒音計算ソフトを開発していましたが、2024年に販売を終了し、現在は計算代行のみを行っています。

したがって、「時間がない」・「機器台数が多い」・「建物形状が複雑」といった場合には、専門の計算代行会社や消音器メーカーに検討を依頼することになります。

以下に騒音計算代行を依頼できる企業を紹介します。

■サンオー

屋外騒音計算ツール

単純な距離減衰のみの簡易計算なら「建築計算機」というサイトで騒音値を計算することはできます。

あくまで簡易計算ではありますが、計画初期の機器配置検討程度であれば活用できるかと思います。

設備CADで騒音計算できる?

RebroであればDK-BIMと連携させることでダイキン室外機の騒音計算が可能です。

今のところTfasではこの機能はないようです。

おすすめの騒音計は?

会社で実際に使用しているのはTRUSCO(トラスコ)の騒音計です。業者の方も多く使っている印象です。

アップルウォッチの騒音計も使えます。数値も騒音計とほぼ同じ値を示してくれていますので、精度もそれなりにあると感じています。

現地調査や竣工検査で重宝します。

まとめ

騒音について、用語の解説から簡易な騒音計算の方法、実際に数値を入力することで簡易な計算を行うことができるスプレッドシートを紹介しました。

騒音計算は内容が難しく、なかなか短期間で習得することは難しいですが、今回紹介したスプレッドシートに実際に数値を入力しながら、騒音計算の全体像を掴むことからスタートしてみてください。

騒音計算の全体像を掴むことができれば、計算代行業者に対しても自信をもって指示を出すことができるようになります。

本を読んでいるだけではなかなか理解できないと思います。まずは実際に手を動かして計算してみましょう。

その他空調関連について、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

コメント

コメント一覧 (2件)

興味深く読ませていただきましたが、一点お聞きしたいことがあります。

「室内における騒音の伝搬」の項で、円形ディヒューザーから離れたところでの減衰量の計算表があります。そこでQ値については「グラフより読み取り」とありますが、私がテキスト(p-286)のグラフから読み取るQ値は63Hzと125㎐以外は計算表にある数値と異なります。

例えば、250Hzの場合のQ値は4.0(本書およびテキストでは3.1)、500㎐の場合のQ値は6.2(本書およびテキスト5.3)です。

設備エンジニアさんはどのような見解をお持ちでしょうか?お聞かせください。

コメントありがとうございます。

ご指摘の通り、テキストの表の数値とグラフから読み取れる数値が不整合(63Hz,125Hz以外)だと思います。